사산 제국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

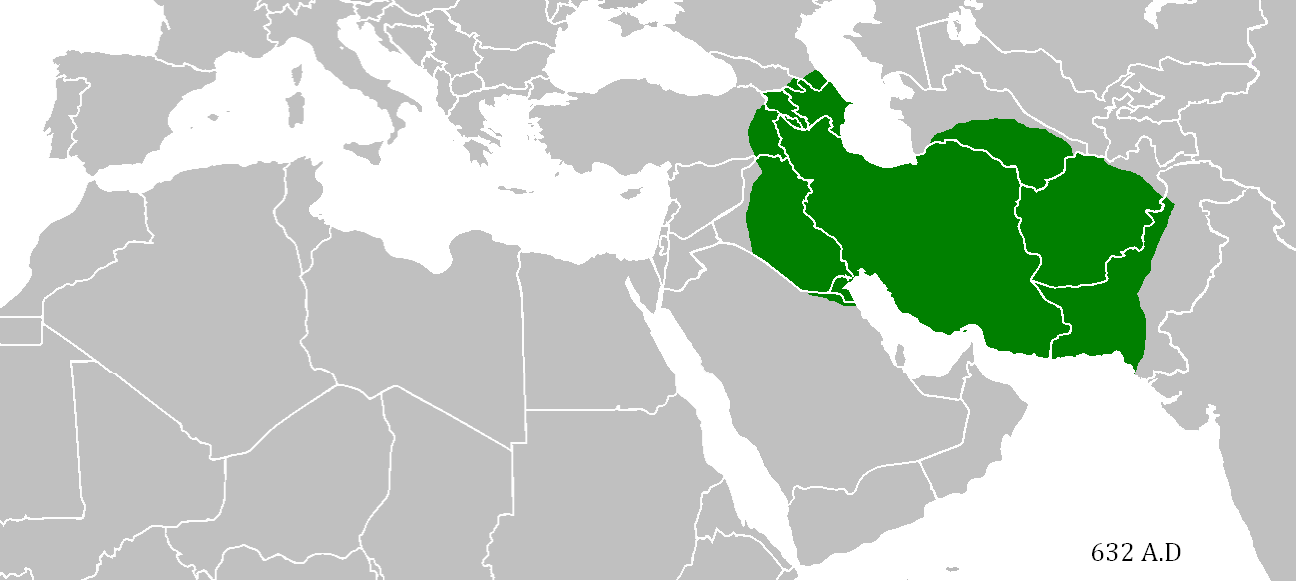

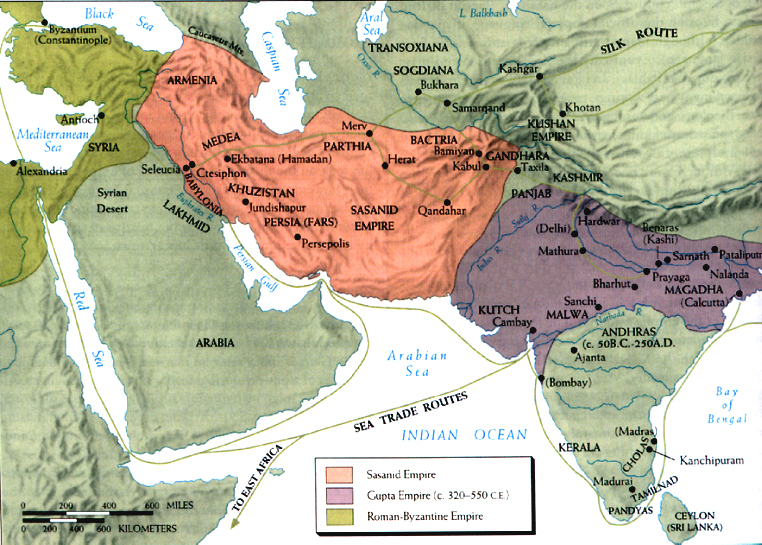

사산 제국은 224년 아르다시르 1세에 의해 건국되어 651년 아랍 이슬람 세력에게 멸망할 때까지 존속한 이란계 제국이다. 파르티아 제국의 쇠퇴를 틈타 일어선 사산 제국은 '이란인들의 왕국'을 국호로 사용하며, 조로아스터교를 국교로 삼고 강력한 중앙 집권 체제를 구축했다. 로마 제국(동로마 제국)과 대립하며 서아시아의 패권을 다투었고, 중국, 인도 등 주변 국가들과도 활발한 교류를 했다. 호스로 1세 치세에 전성기를 누렸으나, 7세기 초 동로마와의 전쟁, 내부 사회 문제, 아랍 이슬람 세력의 침략으로 멸망했다. 사산 제국은 행정, 군사, 문화 등 다양한 분야에서 이슬람 문명과 유럽, 인도 등에 큰 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 다게스탄 공화국의 역사 - 북캅카스 반란

북캅카스 반란은 체첸 전쟁에서 비롯되어 이슬람 세력의 지하드 운동으로 확대되었으며, 러시아의 평정 정책에도 불구하고 북캅카스 지역에서 지속적인 갈등을 야기한 무장 충돌이다. - 다게스탄 공화국의 역사 - 이맘 샤밀

이맘 샤밀은 1797년 다게스탄에서 태어나 러시아 제국의 캅카스 지역 확장에 저항했으며, 게릴라 전술과 샤리아 율법에 기반한 통치 체제를 구축하고 1859년 항복 후 유배 생활을 하다가 메카 순례 중 1871년 사망했다. - 사산 제국 - 마즈다크교

마즈다크교는 6세기 초 마즈다크가 창시한 종교 및 사회 운동으로, 재산 공유와 사회 평등을 추구하며 조로아스터교, 마니교의 영향을 받았고, 사산 왕조와 중앙아시아에 영향을 미쳤으나, 동시대 기록 부족으로 논란이 있다. - 사산 제국 - 마니교

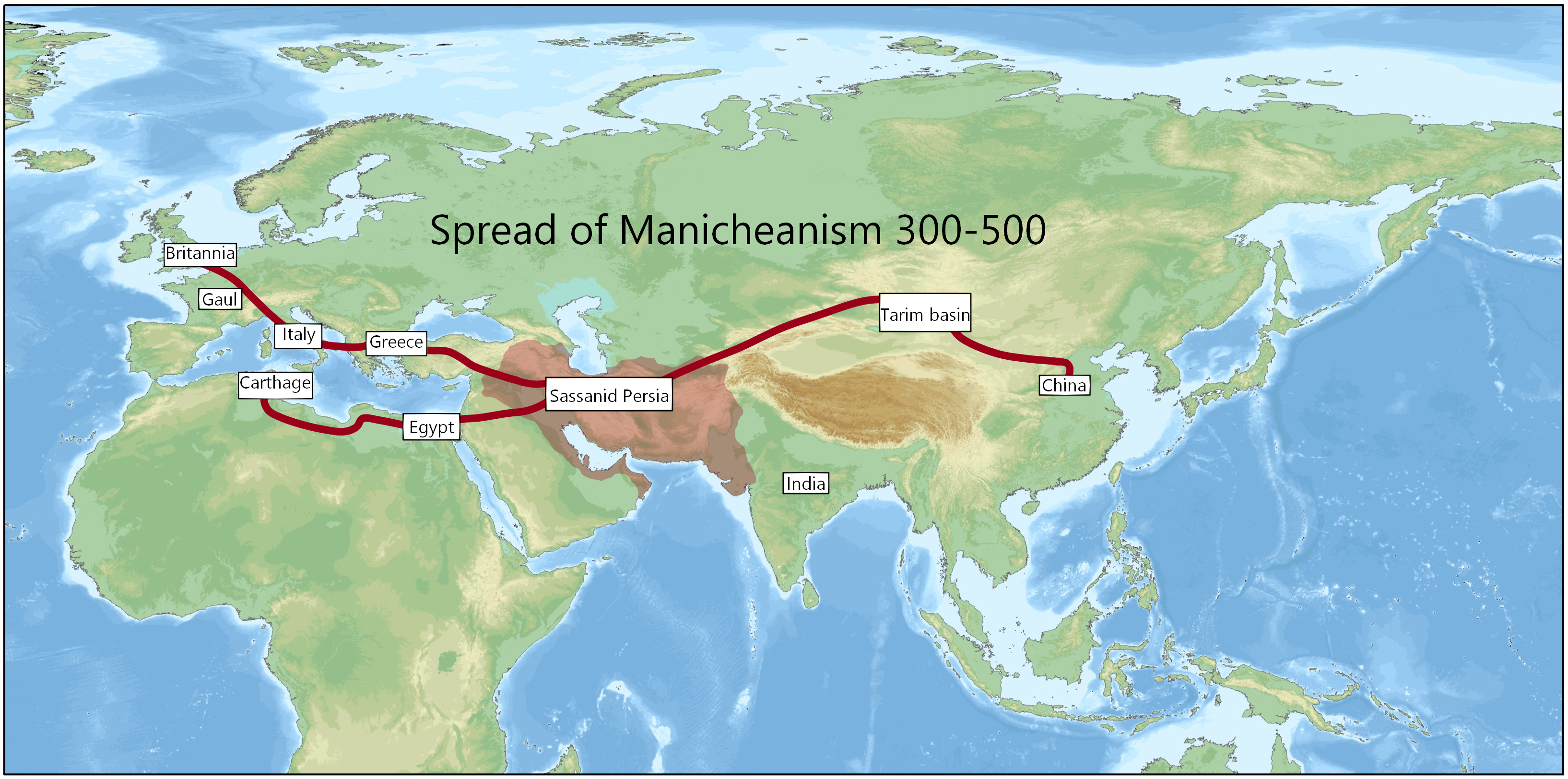

마니교는 3세기경 마니가 창시한 종교로, 빛과 어둠의 이원론적 우주관, 금욕주의, 종말론적 세계관을 특징으로 하며 여러 종교 세력의 탄압으로 쇠퇴했으나 그 영향이 중세 유럽과 동아시아까지 미쳤고, 현재는 대부분 소실된 경전의 파편과 번역본만 남아 있다. - 이란의 역사 - 이란 혁명

1979년 이란에서 모하마드 레자 팔레비 샤의 권위주의 통치와 서구화에 대한 반발로 일어난 이란 혁명은, 루홀라 호메이니의 주도 하에 팔레비 왕조를 무너뜨리고 이슬람 공화국을 수립하여 국제 정세에 큰 영향을 미쳤으며, 혁명에 참여했던 여성들의 인권 억압 문제와 함께 현재까지도 그 영향이 이어지고 있다. - 이란의 역사 - 사파비 왕조

사파비 왕조는 1501년부터 1736년까지 이란을 통치하며 시아파 이슬람교 십이 이맘파를 국교로 삼아 이란의 정체성을 확립하는 데 기여했으나, 퀴즐바시의 지지를 받아 성장하고 압바스 1세 시대에 전성기를 맞이한 후 쇠퇴하여 아프샤르 왕조의 나디르 샤에 의해 멸망했다.

2. 국호

사산 제국은 공식적으로 '''이란인들의 왕국'''(ērānšahrpal, 파르티아어: aryānšahr, ΑΡΙΑΝΩΝ ΕΘΝΟΥCel, 에런샤흐르한국어)이라는 국호를 사용했다.[18] 이는 샤푸르 1세 시대에 제작된 비문에서 확인된다.[18][140] 샤푸르 1세는 비문에서 "나는 이란인 제국의 주인이다"라고 선언하며, 자신이 페르시스, 팔라브, 후제스탄 등 광대한 영토를 소유하고 있음을 밝혔다.[18]

일반적으로, 사산 제국은 시조인 사산의 이름을 따서 '''사산 제국'''(Sassanid Empire영어) 또는 '''사산 왕조'''(Sassanid Dynasty영어)라고 불린다.[140] 몇몇 역사학자들은 사산 제국이 아케메네스 제국과 함께 파르스를 기반으로 건국된 이란계 제국이라는 점을 들어 '''신페르시아 제국'''이나 '''2차 페르시아 제국'''이라고 부르기도 한다.

한국어에서는 '''사산 왕조''', '''사산 페르시아 제국'''이라고도 불리며,[141] 단순히 '''페르시아 제국'''이라고 할 경우, 사산 왕조 또는 아케메네스 제국을 가리키는 경우가 많다.

3. 역사

사산 왕조의 발흥은 당시 중동의 패권국이었던 파르티아 제국의 쇠퇴에서 기원한다. 파르티아는 중앙집권적인 전제군주제 국가가 아니라, 지방 분권적인 여러 귀족들이 아르사케스 왕조를 중심으로 뭉친 봉건군주제 국가에 가까웠다.[19]

이러한 특징은 파르티아가 셀레우코스 제국과 아르메니아 왕국 등의 주변 세력들과 맞서 싸우면서 팽창할 무렵에는 크게 문제가 되지 않았지만, 이후 그들보다 훨씬 강력한 상대였던 로마 제국을 상대로 전쟁을 벌이면서 그 단점이 드러나게 된다.(로마-파르티아 전쟁) 중앙 정부와 반목하게 된 몇몇 봉건 귀족들은 중요한 전투에서 그들의 병력들을 제공하지 않았고, 심지어 자신의 권력을 강화하기 위해 왕족들간의 내분을 부추기거나 반란을 일으키기도 했다. 내부가 혼란한 상황에서 파르티아는 로마 제국을 막을 여력이 남아있지 않았다. 결국 파르티아는 한 세기 동안 수도 크테시폰이 3차례나 약탈·파괴당하는 등 굴욕을 제대로 맛보았다.[19]

전쟁에서의 패배는 곧 아르사케스 왕조의 권위와 실력을 현저하게 떨어뜨렸고, 이는 다시 제국의 지방 통제력을 약화시키는 악순환을 일으켰다. AD 3세기 초, 이러한 문제는 절정에 달했다. 당시 파르티아 제국에서는 아르타바누스 4세와 볼로가세스 6세 간의 내전이 한창이었는데, 이것이 채 마무리되지 못한 상태에서 로마 황제 카라칼라가 쳐들어온 것이다. 아르타바누스 4세가 니시비스 전투를 통해 겨우 로마를 격퇴하기는 했지만, 이미 제국의 국력은 한계에 다다른 상태였다.[19]

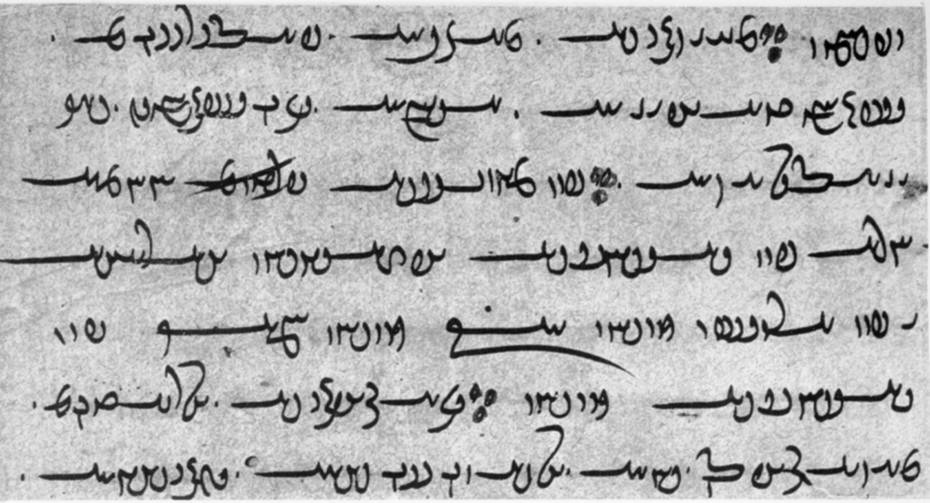

'''''앞면:''''' 띠와 파르티아식 티아라를 쓴 수염 난 얼굴의 인물, 파흘라위어로 "신성한 아르다시르 왕"이라는 글귀.

'''''뒷면:''''' 띠와 파르티아식 티아라를 쓴 파팍의 수염 난 얼굴, 파흘라위어로 "신성한 파팍의 아들, 왕"이라는 글귀.

사산 제국의 건국과 초기 역사에 대한 자세한 내용은 자료에 따라 상반되는 부분이 있어 정확히 파악하기 어렵다.[19] 사산 왕조는 아르다시르 1세에 의해 에스타크르에서 건국되었다. 아르다시르의 아버지 파파크는 원래 키르라는 지역의 통치자였으나, 200년경 고치르를 몰아내고 바즈랑기족의 새로운 통치자가 되었다. 파파크의 어머니 로다크는 파르스 지방 총독의 딸이었다.[20][21]

파파크와 그의 장남 샤푸르는 파르스 전체로 세력을 확장했다. 이후 파파크가 죽고 아르다시르는 다라브게르드의 총독으로서 그의 형 샤푸르와 권력 투쟁을 벌였으나, 샤푸르는 건물의 지붕이 무너져 사망했다. 208년, 아르다시르는 다른 형제들을 제거하고 파르스의 통치자로 선포했다.[20][21] 그는 파르스 남쪽에 아르다시르-크와라(오늘날의 피루자바드)를 건설하고, 높은 산으로 둘러싸인 방어에 유리한 이 도시를 중심으로 세력을 확장했다. 파르스에 대한 통치를 확립한 후, 아르다시르는 케르만, 이스파한, 수시아나, 메세네를 장악했다. 이러한 확장은 파르티아 왕 아르타바누스 4세의 주목을 끌었고, 224년 쿠제스탄 총독에게 아르다시르와의 전쟁을 명령했지만, 아르다시르는 승리했다. 아르타바누스 4세는 호르모즈간에서 아르다시르와 전투를 벌였으나 패배하고 사망했다. 파르티아 지배자의 죽음 이후, 아르다시르는 파르티아 제국의 서부 주들을 침략했다.[22]

당시 아르사키드 왕조는 아르타바누스 4세와 볼로게세스 6세의 지지자들 사이에 분열되어 있었는데, 이는 아르다시르가 남쪽에서 권력을 공고히 하는 데 도움이 되었을 것이다. 아르다시르는 이란의 다른 지역과 분리된 파르스 주의 지리적 특성으로 인해 도움을 받았다.[23] 224년 크테시폰에서 페르시아의 유일한 통치자로 즉위한 아르다시르는 "왕중왕"이라는 칭호인 ''샤한샤''를 취했다. 이로써 400년 된 파르티아 제국이 막을 내리고 4세기에 걸친 사산 왕조의 통치가 시작되었다.[24]

그 후 몇 년 동안 제국 전역에서 곳곳에서 반란이 일어났지만, 아르다시르 1세는 제국을 동쪽과 북서쪽으로 더 확장하여 사카스탄, 고르간, 코라산, 마르브(오늘날 투르크메니스탄), 발크 및 코라스미아 주를 정복했다. 그는 또한 바레인과 모술을 사산 왕조의 영토에 추가했다. 후대의 사산 왕조 비문에는 쿠샨, 투란 및 마쿠란의 왕들이 아르다시르에게 복종했다고 주장하지만, 주화 증거를 바탕으로 볼 때 이들이 실제로 아르다시르의 아들 샤푸르 1세에게 복종했을 가능성이 더 크다. 서쪽에서는 하트라, 아르메니아 및 아디아베네에 대한 공격은 그다지 성공적이지 못했다. 230년에 아르다시르는 로마 영토 깊숙이 침입했고, 2년 후 로마의 반격은 결정적인 결과를 내지 못했다.[22]

thumb

3. 1. 배경

사산 왕조의 발흥은 당시 중동의 패권국이었던 파르티아 제국의 쇠퇴에서 기원한다. 파르티아는 중앙집권적인 전제군주제 국가가 아니라, 지방 분권적인 여러 귀족들이 아르사케스 왕조를 중심으로 뭉친 봉건군주제 국가에 가까웠다.[19]

이러한 특징은 파르티아가 셀레우코스 제국과 아르메니아 왕국 등의 주변 세력들과 맞서 싸우면서 팽창할 무렵에는 크게 문제가 되지 않았지만, 이후 그들보다 훨씬 강력한 상대였던 로마 제국을 상대로 전쟁을 벌이면서 그 단점이 드러나게 된다.(로마-파르티아 전쟁) 중앙 정부와 반목하게 된 몇몇 봉건 귀족들은 중요한 전투에서 그들의 병력들을 제공하지 않았고, 심지어 자신의 권력을 강화하기 위해 왕족들간의 내분을 부추기거나 반란을 일으키기도 했다. 내부가 혼란한 상황에서 파르티아는 로마 제국을 막을 여력이 남아있지 않았다. 결국 파르티아는 한 세기 동안 수도 크테시폰이 3차례나 약탈·파괴당하는 등 굴욕을 제대로 맛보았다.[19]

전쟁에서의 패배는 곧 아르사케스 왕조의 권위와 실력을 현저하게 떨어뜨렸고, 이는 다시 제국의 지방 통제력을 약화시키는 악순환을 일으켰다. AD 3세기 초, 이러한 문제는 절정에 달했다. 당시 파르티아 제국에서는 아르타바누스 4세와 볼로가세스 6세 간의 내전이 한창이었는데, 이것이 채 마무리되지 못한 상태에서 로마 황제 카라칼라가 쳐들어온 것이다. 아르타바누스 4세가 니시비스 전투를 통해 겨우 로마를 격퇴하기는 했지만, 이미 제국의 국력은 한계에 다다른 상태였다.[19]

사산 제국의 건국과 초기 역사에 대한 자세한 내용은 자료에 따라 상반되는 부분이 있어 정확히 파악하기 어렵다.[19] 사산 왕조는 아르다시르 1세에 의해 에스타크르에서 건국되었다. 아르다시르의 아버지 파파크는 원래 키르라는 지역의 통치자였으나, 200년경 고치르를 몰아내고 바즈랑기족의 새로운 통치자가 되었다. 파파크의 어머니 로다크는 파르스 지방 총독의 딸이었다.[20][21]

파파크와 그의 장남 샤푸르는 파르스 전체로 세력을 확장했다. 이후 파파크가 죽고 아르다시르는 다라브게르드의 총독으로서 그의 형 샤푸르와 권력 투쟁을 벌였으나, 샤푸르는 건물의 지붕이 무너져 사망했다. 208년, 아르다시르는 다른 형제들을 제거하고 파르스의 통치자로 선포했다.[20][21] 그는 파르스 남쪽에 아르다시르-크와라(오늘날의 피루자바드)를 건설하고, 높은 산으로 둘러싸인 방어에 유리한 이 도시를 중심으로 세력을 확장했다. 파르스에 대한 통치를 확립한 후, 아르다시르는 케르만, 이스파한, 수시아나, 메세네를 장악했다. 이러한 확장은 파르티아 왕 아르타바누스 4세의 주목을 끌었고, 224년 쿠제스탄 총독에게 아르다시르와의 전쟁을 명령했지만, 아르다시르는 승리했다. 아르타바누스 4세는 호르모즈간에서 아르다시르와 전투를 벌였으나 패배하고 사망했다. 파르티아 지배자의 죽음 이후, 아르다시르는 파르티아 제국의 서부 주들을 침략했다.[22]

당시 아르사키드 왕조는 아르타바누스 4세와 볼로게세스 6세의 지지자들 사이에 분열되어 있었는데, 이는 아르다시르가 남쪽에서 권력을 공고히 하는 데 도움이 되었을 것이다. 아르다시르는 이란의 다른 지역과 분리된 파르스 주의 지리적 특성으로 인해 도움을 받았다.[23] 224년 크테시폰에서 페르시아의 유일한 통치자로 즉위한 아르다시르는 "왕중왕"이라는 칭호인 ''샤한샤''를 취했다. 이로써 400년 된 파르티아 제국이 막을 내리고 4세기에 걸친 사산 왕조의 통치가 시작되었다.[24]

그 후 몇 년 동안 제국 전역에서 곳곳에서 반란이 일어났지만, 아르다시르 1세는 제국을 동쪽과 북서쪽으로 더 확장하여 사카스탄, 고르간, 코라산, 마르브(오늘날 투르크메니스탄), 발크 및 코라스미아 주를 정복했다. 그는 또한 바레인과 모술을 사산 왕조의 영토에 추가했다. 후대의 사산 왕조 비문에는 쿠샨, 투란 및 마쿠란의 왕들이 아르다시르에게 복종했다고 주장하지만, 주화 증거를 바탕으로 볼 때 이들이 실제로 아르다시르의 아들 샤푸르 1세에게 복종했을 가능성이 더 크다. 서쪽에서는 하트라, 아르메니아 및 아디아베네에 대한 공격은 그다지 성공적이지 못했다. 230년에 아르다시르는 로마 영토 깊숙이 침입했고, 2년 후 로마의 반격은 결정적인 결과를 내지 못했다.[22]

thumb

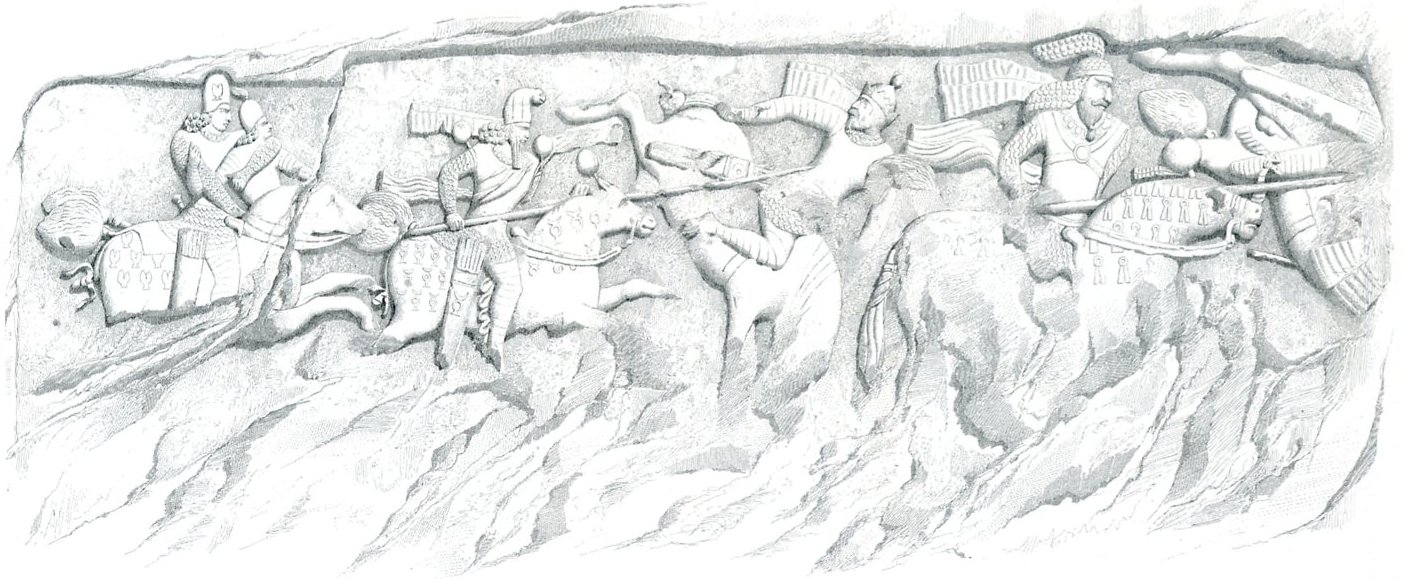

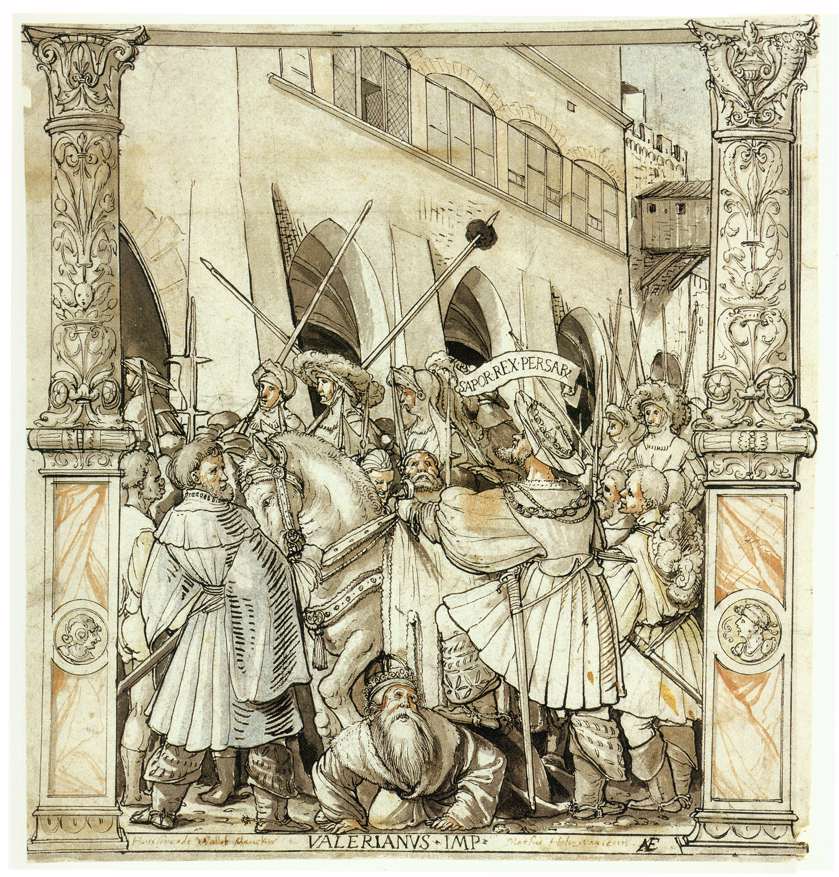

아르다시르 1세의 후계자 샤푸르 1세는 로마와의 전쟁에서 전과를 올렸다. 244년 메시케에서 로마 황제 고르디아누스 3세를 전사시키고, 새로운 황제 필리푸스 아라부스와의 평화 협상에서 막대한 배상금을 얻었다. 후에 발레리아누스 황제가 다시 전쟁을 시작했지만, 샤푸르 1세는 260년 에데사 전투에서 발레리아누스를 포로로 잡는 큰 전과를 거두었다. 샤푸르 1세는 이 승리를 기념하여 낙시에 로스타미와 비샤푸르에 바위 부조를 새기고, 페르세폴리스 근처에 페르시아어와 그리스어로 된 기념비적인 비문을 새겼다. 이후 "이란과 이란 이외의 만왕의 왕"(Šāhān-šāh Ērān ud Anērānpeo)이라는 칭호를 사용했다.

샤푸르 1세는 박트리아와 쿠샨 제국 서부 지역을 정복하고 로마에 대해 여러 차례 원정을 벌였다. 로마 메소포타미아를 침략하여 카라와 니시비스를 점령했지만, 243년 로마 장군 티메시테우스는 레사이나에서 페르시아군을 물리치고 잃어버린 영토를 되찾았다.[25] 샤푸르는 바르발리소스(253년)에서 로마군을 물리치고 안티오크를 점령하고 약탈했다.[25][26] 그러나 로마인과 그들의 팔미라 동맹 오다이나투스의 손에 패배한 후 혼란 속에 철수하며, 점령했던 모든 로마 영토를 잃었다.[27][28]

샤푸르는 집중적인 개발 계획을 세웠다. 그는 이란 최초의 댐 다리 건설을 명령했고, 로마 영토에서 이주한 사람들, 특히 사산 왕조 통치하에 자유롭게 신앙을 행사할 수 있었던 기독교인들을 포함한 많은 도시를 건설했다. 비샤푸르와 니샤푸르 두 도시는 그의 이름을 따서 명명되었다. 그는 마니교를 선호하여 마니를 보호하고 많은 마니교 선교사를 해외로 파견했다. 그는 또한 바빌론의 사무엘이라는 랍비와 친분을 맺었다.[29]

샤푸르의 아들 바흐람 1세는 조로아스터교 대사제 카르티르의 압력을 받아 마니를 죽이고 그의 추종자들을 박해했다. 바흐람 2세도 조로아스터교 사제들의 뜻에 호의적이었다.[30][31] 그의 통치 기간 동안 사산 왕조의 수도 크테시폰은 로마 황제 카루스 지휘하의 로마군에 의해 약탈되었고, 반세기 동안 페르시아의 지배를 받던 아르메니아 대부분은 디오클레티아누스에게 할양되었다.[32]

바흐람 3세의 뒤를 이은 나르세는 로마와 또 다른 전쟁을 시작했다. 296년 유프라테스 강변의 칼리니쿰 근처에서 황제 갈레리우스에 대해 초기 승리를 거둔 후 결국 그들에게 결정적으로 패배했다. 298년, 갈레리우스는 아르메니아를 통해 북부 메소포타미아를 공격했다. 나르세는 아르메니아로 후퇴하여 갈레리우스의 군대와 싸웠는데, 험준한 아르메니아 지형은 로마 보병에게 유리했지만 사산 왕조 기병에게는 그렇지 않았다. 현지 지원은 갈레리우스가 페르시아군에 대해 기습 공격을 하는 데 유리하게 작용했고, 두 차례의 연속적인 전투에서 갈레리우스는 나르세에 대한 승리를 거두었다.[34]

두 번째 전투에서 로마군은 나르세의 진영, 국고, 후궁, 그리고 그의 아내를 빼앗았다. 갈레리우스는 메디아와 아디아베네로 진격하여 연속적인 승리를 거두었고, 특히 에르주룸 근처에서 승리를 거두었으며 298년 10월 1일 이전에 니시비스(누사이빈, 터키)를 확보했다. 그런 다음 그는 티그리스를 따라 내려가 크테시폰을 점령했다.[34] 299년 봄, 평화 협상이 시작되었다.

평화 조건은 엄격했다. 페르시아는 로마에 영토를 할양하여 티그리스 강을 두 제국의 경계로 삼았다. 아르메니아는 로마의 지배하에 반환되고, 카프카스 이베리아는 로마에 충성을 맹세했으며, 니시비스는 페르시아와 로마 사이의 무역의 유일한 통로가 되었다. 로마는 티그리스 강과 아르메니아 사이의 5개의 사트라피를 통제하게 되었다.[35] 사산 왕조는 티그리스 강 서쪽의 5개 주를 할양하고 아르메니아와 조지아의 일에 간섭하지 않기로 합의했다.[36] 이 패배 후 나르세는 왕위를 포기하고 1년 후 죽었고, 사산 왕조의 왕위는 그의 아들 호르미즈드 2세에게 돌아갔다.

3. 2. 건국

아르사케스 왕조의 약화를 감지한 봉건 귀족들은 각지에서 독립을 주장했는데, 페르시스 부왕령의 통치자였던 바박도 그 중 하나였다.[19] 바박은 본래 키르 지역의 총독이었으나, 서기 200년 즈음에 전임자를 살해하고 페르시스를 장악했다.[20][21] 바박 사후, 페르시스 부왕 직위는 그의 장남 샤푸르를 거쳐 차남 아르다시르 1세에게로 넘어갔다.

왕위에 오른 아르다시르 1세는 왕국의 수도를 파르스 더 남쪽으로 옮기고 그곳에 아르다시르-크와라(오늘날 피루자바드)란 이름의 새로운 수도를 조영했다. 이곳은 높은 산으로 잘 보호되어 있으며 험준하고 좁은 고개 때문에 접근하기가 어려워 방어에 용이했다.[22]

페르시스 지역의 통치를 확립한 후, 아르다시르 1세는 빠르게 영토를 확장하여 페르시스 지방의 제후들에게 충성을 요구하고 인근의 케르만, 이스파한, 수시아나, 메세네 지방을 장악했다. 그의 성장에 위협을 느낀 파르티아 황제 아르타바누스 4세는 224년 후제스탄 총독을 보내 이를 막도록 했으나, 아르다시르는 진압군을 상대로 간단히 승리를 거두었다.[22] 그러자 아르타바누스 4세는 친히 군대를 이끌고 파르스를 침공했고 아르다시르 1세 역시 이에 맞서 출정했는데, 얼마 후 벌어진 호르모즈드간 전투(224)에서 아르타바누스 4세는 처참히 패배한 뒤 전사했다.[22]

이후 아르다시르 1세는 진공상태가 된 동부 지역으로 진출하여 여러 지역들을 차례로 장악했으며, 스스로를 '아케메네스 왕조의 정통 후계자'로 자처하고 '''이란인의 왕중왕'''(Šâhan šâh-ī Ērān)라 칭하면서, 400년간 이어져 오던 파르티아 제국을 멸망시키고 '''사산 제국'''을 창건했다.[24] 수도 또한 이때 이스타크르에서 크테시폰으로 이전되었다.

그 뒤 몇 년 동안 제국 전역에서 반란이 일어났고, 생존해 있던 파르티아 황제 볼로가세스 6세는 셀레우키아 등 잔존 영토를 중심으로 독자적인 주화를 발행하면서 사산 제국에게 저항했다. 그러나 아르다시르 1세는 228년까지 이를 모두 물리쳤으며, 신생 제국을 더욱 동쪽과 북서쪽으로 더욱 확장하여 사카스탄, 고르간, 호라산, 마르기아나, 발흐 및 호라즘 지방을 정복했다. 그는 또한 바레인과 모술을 점령하기도 했다.[24]

훗날의 사산조 비문은 쿠샨, 투란, 마크란의 왕들이 이때 아르다시르 1세에게 복종했다고 주장하지만, 발견된 증거 및 사료들을 토대로 추정해보면, 이들은 실제로는 아르다시르의 아들인 샤푸르 1세 시기에 복속되었을 가능성이 더 높다.

3. 3. 1차 전성기(240-272)

아르다시르 1세가 240년에 사망한 이후, 그의 아들 샤푸르 1세가 제위를 계승했다. 그는 아버지의 팽창 정책을 이어받아 박트리아와 쿠샨 제국의 서부를 정복하고, 로마에 대항하는 여러 군사 원정들을 수행했다. 그는 우선 로마령 메소포타미아를 침공하여 그곳의 핵심 도시인 카르헤와 누사이빈을 점령했으며, 244년 고르디아누스 3세 황제의 공격을 성공적으로 방어해냈고, 이후 새로 즉위한 필리푸스 아라부스 황제를 상대로 유리한 조약을 체결하였다.

무엇보다도 가장 유명한 사건은 에데사 전투에서 발레리아누스 황제를 포로로 사로잡은 일이다. 샤푸르는 페르세폴리스 인근의 나크시 에 로스탐에 페르시아어·그리스어로 인상적인 바위 부조를 조각함으로써 이 승리를 기념했다. 이후 260년에 그는 아나톨리아로 재차 진격했지만, 로마와 그 동맹국 팔미라에게 패배한 뒤에는 더 이상 서부를 넘보지는 않았고, 대신 변방의 방어와 영토확장에 목적을 둔 몇몇 외교 정책을 추진했을 뿐이었다.

대신 상대적으로 내치에 더욱 집중하는 경향을 보였는데, 그는 로마군 포로들과 레반트, 킬리키아, 카파도키아 등지를 약탈하며 강제로 끌고 온 인구, 그리고 외부에서 온 이민자들을 후제스탄 지역에 정착시켜 도시와 요새, 교량과 댐 등을 건설하도록 했다. 후제스탄의 군디샤푸르, 파르스의 비샤푸르와 호라산의 니샤푸르가 그의 이름을 따서 건설된 도시들이다.

샤푸르 1세는 종교적 관용 정책을 실시한 것으로도 알려져 있다. 마니교의 창시자인 마니가 바로 이 무렵에 활동한 인물인데, 그와 그의 종교가 당시 조로아스터교를 신봉하던 이란 내에서 이단이라고 비난받았음에도 불구하고, 마니교에게 포교의 자유 및 신앙 허용 등의 특권을 부여하였다. 이것은 아마 당시 강력한 권력을 가지고 있었던 조로아스터교 대사제 카르티르와 성직자들(마기)을 견제하려는 의도였을 수도 있다. 한편 로마 이주민들을 중심으로 퍼져 있던 기독교 또한 박해받지 않았으며, 바빌로니아의 유대교 역시 사산 황실과 좋은 관계를 유지했다.

그의 통치 하에서 사산 제국의 영토는 이전의 파르티아보다 훨씬 광대해졌고, 수많은 이민족들이 페르시아의 지배권 아래에 편입되었다. 따라서 샤푸르 1세는 '''이란인과 비(非)이란인의 왕중왕'''(šāhān šāh-ī Ērān ud Anērān)이란 칭호를 사용했는데, 이 칭호는 사산 왕조 말기까지 지속되었다.

3. 4. 1차 침체기(272-309)

272년 샤푸르 1세가 사망한 뒤 제위를 계승한 호르미즈드 1세는 재위 1년 만에 사망했고, 그의 동생이자 길란의 왕이었던 바흐람 1세가 뒤를 이어 즉위했다.[160] 바흐람 1세는 독실한 조로아스터교도였으며 대사제 카르티르의 지원을 받아 제위에 오를 수 있었으므로, 당시 조로아스터교와 갈등을 빚고 있던 마니교를 탄압하고 그 창시자 마니를 처형했다.[160] 한편 바흐람 1세는 당시 독자 세력화를 꾀하고 있던 팔미라 제국의 제노비아에게 군대를 파견하는 등의 지원을 계속했지만, 그녀가 패배하고 사로잡히자 로마 측에 화평을 요청하며 저자세를 유지했다. 불과 몇 십년 전의 샤푸르 1세 시대에 비하면 놀라울 정도의 태도 변화인데, 본래 영토 크기·국력의 측면에서 볼 때 로마 제국은 사산 제국과는 비교도 할 수 없는 강대국이였던데다가, 로마는 마침 아우렐리아누스가 분열된 제국을 막 통합해 낸 상태였던 반면 페르시아는 왕위 계승 문제로 혼란의 여지가 있었기 때문인 것 같다.

바흐람 1세의 치세 동안, 샤푸르 시대에 최고 사제가 되었던 카르티르(키르데르)는 막강한 영향력을 확대했다. 그는 왕과 마찬가지로 각지에 비문을 남기고, 마니교, 불교, 기독교 등의 배척을 추진했다. 마니교 경전에 따르면, 카르티르는 교조 마니의 처형에 관여했다.[160]

276년, 바흐람 1세가 죽자 그의 아들 바흐람 2세가 제위를 계승했다.[160] 바흐람 1세 생전에 이미 바흐람 2세가 후계자로 지명되었지만, 나르세는 이에 강하게 반발했다. 그러나 카르티르와 귀족들의 지지를 얻은 바흐람 2세가 즉위했다. 바흐람 2세는 부황의 전례를 따라 조로아스터교 이외의 타 종교에 대한 탄압 정책을 유지했으며, 카르티르는 제국 전체의 최고 심판관이자 원래 사산 가문의 지위였던 이스타크르의 아나히타 신전 수호자로 임명되는 등 엄청난 권세를 누리게 되었다. 하지만 280년대 초, 쿠샨-사산 왕국의 왕이었던 바흐람 2세의 동생 호르미즈드가 제국의 동방 영토를 장악하고 반란을 일으켰으며, 동시에 후제스탄과 사카스탄 지역에서도 잇달아 반란이 일어났다. 바흐람 2세는 이를 진압하기 위해 친히 대군을 이끌고 동쪽으로 향했고, 얼마간의 격전 끝에 겨우 이를 어느정도 제압할 수 있었다.

그런데 페르시아 주력군이 동부 전선에 전부 쏠려있던 283년, 카루스 황제가 이끄는 로마군이 서쪽 변경에 도착한 뒤 사산 제국에게 선전포고했다. 곧 로마군은 메소포타미아를 파괴했고, 티그리스 강을 도하하여 수도 크테시폰을 약탈했다. 그나마 카루스 황제가 벼락에 맞아 급사하여 로마군이 철수함으로써 도시는 다시 탈환될 수 있었다.

294년 바흐람 2세가 죽자 그의 아들 바흐람 3세가 뒤를 이었지만, 귀족들은 흔들리는 제국을 통치하기에 너무 유약해 보이는 그에게 지지를 보내지 않았다. 결국 바흐람 3세를 반대하는 몇몇 귀족들이 반란을 일으켜 바흐람 3세를 퇴위시킨 뒤, 아르메니아의 왕이었던 나르세를 나르세스 1세로 즉위시켰다.[160] 반 카르티르파의 중소 귀족들의 지원을 받은 나르세는 쿠데타로 왕위에 올랐다. 나르세스 1세는 이전까지 유지되던 타 종교 탄압 정책을 중단시키는 한편, 연이은 로마와의 패전으로 약화된 샤한샤의 권위를 회복하기 위해 로마를 공격했다. 그러나 전쟁은 초반에만 잠깐 성공적이었으며, 나중에는 갈레리우스의 로마군에게 참패하고 말았다.

갈레리우스는 298년 아르메니아 접경 지대를 거쳐 메소포타미아 북부로 쳐들어왔다. 이에 나르세스 1세는 로마 군과 싸우기 위해 아르메니아로 후퇴했는데, 아르메니아의 험준한 산지는 로마 보병들에게는 유리했지만 사산 기병들에게는 그렇지 않았다. 갈레리우스는 야습을 감행하여 페르시아 군대를 상대로 승리를 거두었다. 이후 갈레리우스는 메디아와 아디아베네로 진격하여 에르주룸 근처에서 재차 승리를 거두었고, 티그리스 강을 따라 남하하여 수도 크테시폰을 약탈했다. 디오클레티아누스는 나르세스 1세에게 사절을 보내어 메소포티미아 상류 지대가 로마의 영역으로 귀속되는 것에 동의하라고 압박했고, 결국 299년 양측 간에 평화 조약이 맺어졌다.

|섬네일|오른쪽|나르세스 1세의 패배 이후 서기 300년경 캅카스의 정치적 상황. 붉은 선이 평화협정을 맺는 조건으로 로마가 가져간 지역이다.]]

평화의 대가는 컸다. 사산 제국은 티그리스 강 서쪽의 5개 지방을 로마에게 양도했으며, 다시는 아르메니아와 조지아의 일에 간섭하지 않겠다는 서약을 맺어야 했다. 또한 이전까지 강력한 영향력을 행사하던 아르메니아, 이베리아 왕국, 알바니아 왕국 등을 비롯한 캅카스의 여러 왕국들이 로마에게 복속되었다. 이후 아르메니아의 기독교화가 진행되면서 사산 제국과 로마 제국 간의 영토 갈등은 종교적 분쟁으로 확대되었으며, 이후 동로마 제국 시기까지 이어졌다. 나르세 1세는 서메소포타미아를 탈환하는 한편 아르메니아를 상실했다. 양국 사이에 체결된 평화 협정은 40년간 유지되었다.

권위가 바닥까지 떨어진 나르세스 1세는 302년 아들 호르미즈드 2세에게 양위하고 얼마 안 가 죽었다. 그러나 호르미즈드 2세 역시 땅에 떨어진 샤한샤의 권위를 다시 세우기에는 역부족이었으며, 귀족들의 발호는 날로 심해졌다. 결국 309년 그가 사냥 여행을 떠났다가 아랍인들에게 죽자,[160] 귀족들은 호르미즈드 2세의 남은 아들들 대부분을 죽이거나 눈을 멀게 했다.

3. 5. 2차 전성기(309-379)

샤푸르 2세는 호르미즈드 2세의 아들로, 페르시아 귀족들이 그의 형제들을 살해하거나 투옥한 후 태어나기 전부터 왕으로 추대되었다.[37] 그의 어머니 배 위에 왕관이 놓였다고 전해지며, 어린 시절에는 어머니와 귀족들이 섭정을 맡았다.[37]

16세에 친정을 시작한 샤푸르 2세는 아랍인의 침입을 막기 위해 알 히라 근처에 장벽을 건설했다.[38] 이는 '왈 이-타즈간(war-i tāzigān, 아랍인들의 장벽)'으로 알려지게 되었다.

337년부터 샤푸르 2세는 로마 제국과 전쟁을 벌여 메소포타미아 서부와 아르메니아를 회복하려 했다. 일련의 전투에서 승리했지만, 니시비스를 함락시키지는 못했다.[39]

359년, 샤푸르 2세는 키다라의 왕 그룸바테스와 함께 다시 로마를 공격하여 싱가라와 아미다를 점령했다.[40] 363년, 율리아누스 황제가 이끄는 로마군의 침공을 받았으나, 크테시폰에서 율리아누스가 전사하면서 위기를 넘겼다.[40] 후임 요비아누스 황제와 강화 조약을 맺어 니시비스와 싱가라를 포함한 영토를 할양받고, 아르메니아에 대한 로마의 불간섭을 약속받았다.[40]

샤푸르 2세의 치세 말기인 370년경, 사산 제국은 북방에서 온 키다라, 에프탈, 알촌 등 이민족들에게 박트리아를 빼앗겼다.[42] 이들은 사산 양식을 모방한 동전을 발행했는데, 샤푸르 2세와 샤푸르 3세의 초상화에 탐가와 박트리아 문자를 추가한 것이 특징이다.[44]

샤푸르 2세는 조로아스터교를 국교로 강화하고 기독교를 박해했다.[40] 이는 콘스탄티누스 대제의 기독교 공인에 대한 반작용이자, 아르메니아에서 기독교가 반(反) 페르시아 감정을 강화했기 때문이다. 그의 치세에 『아베스타』가 집대성되고 조로아스터교 교리가 정비되었다.

3. 6. 2차 침체기(379-498)

샤푸르 2세의 사망(379년) 이후부터 카바드 1세의 즉위(488년)까지, 사산 제국은 로마 제국과 대체로 평화로운 관계를 유지했다.[45][46][47][48] 이 시기에는 두 차례의 짧은 전쟁(421년-422년과 440년)을 제외하고는 큰 충돌이 없었다.[45][46][47][48] 이는 양국 모두 훈족, 에프탈 등 이민족의 침입과 내부 혼란에 대처해야 했기 때문이다.

샤푸르 2세 사후, 그의 이복형제 아르다시르 2세(379년-383년)와 아들 샤푸르 3세(383년-388년)가 왕위를 계승했지만, 둘 다 유능한 통치자는 아니었다.[45] 바흐람 4세(388년-399년) 역시 중요한 업적을 남기지 못했다. 이 기간 동안 행정 체계는 강력하게 유지되었고, 제국은 효율적으로 기능했다.[45]

바흐람 4세의 아들 야즈데게르드 1세(399년-421년)는 콘스탄티누스 1세와 비교될 정도로 유능한 군주였다. 그는 종교적 관용 정책을 펼쳐 기독교 박해를 중단시키고, 테오도시우스 2세의 후견인이 되기도 했다. 야즈데게르드 1세는 유대인 공주와 결혼하여 아들 나르시를 낳았다.

야즈데게르드 1세의 뒤를 이은 바흐람 5세(421년-438년)는 사산 제국의 유명한 왕 중 한 명으로, 많은 신화의 영웅이 되었다. 그는 알-문지르의 도움을 받아 왕위를 얻었다. 427년, 바흐람 5세는 헤프탈리트의 침략을 격퇴하고 중앙아시아로 영향력을 확장했다. 그의 초상화는 부하라(현대 우즈베키스탄)의 주화에 남아 있었다. 바흐람 5세는 아르메니아를 제국의 속주로 만들었다.

바흐람 5세의 아들 야즈데게르드 2세(438년-457년)는 소수 종교, 특히 기독교에 대해 가혹한 정책을 실시했다.[49] 451년 아바라이르 전투에서 바르단 마미코니안이 이끄는 아르메니아 신민들은 아르메니아가 기독교를 자유롭게 고백할 권리를 재확인했다.[50] 441년, 야즈데게르드 2세는 동로마 제국과 전쟁 후 상호 불가침 조약을 맺었다. 443년, 키다라 왕조와의 전투를 시작하여 450년에 승리했다. 국내에서는 아르메니아인 기독교도에게 조로아스터교로 개종을 강요하여 바르타난츠 전투가 발발했지만, 아르메니아인들은 주로 기독교인으로 남아 있었다.

야즈데게르드 2세의 치세 말기부터 강대해진 헤프탈리트 제국은 사산 왕조에 대한 간섭을 강화했다. 야즈데게르드 2세 사후, 그의 아들 호르미즈드 3세와 페로즈 1세가 왕위를 다투었고, 페로즈 1세는 헤프탈리트 제국의 지원을 받아 즉위했다. 페로즈 1세는 헤프탈리트 제국에 패배하고 전사했다(헤라트 전투).

페로즈 1세 사후, 발라시(484년-488년)가 왕위에 올랐으나, 귀족과 성직자들에게 인기가 없어 폐위되었다. 이후 페로즈 1세의 아들 카바드 1세(488년-531년)가 즉위했다. 카바드 1세는 마즈다크가 창시한 종파를 지지했는데, 이로 인해 귀족들의 반발을 사 폐위되었다. 카바드 1세는 망각의 성(후제스탄)에 투옥되었다가 탈출하여 헤프탈리트 왕에게 피신했다.[53] 이후 카바드 1세는 헤프탈리트의 지원을 받아 복위했다(498년).

3. 7. 3차 전성기(498-622)

카바드 1세는 즉위 후, 귀족 세력을 억누르고 황권을 강화하려 했으나, 오랜 기근과 잦은 전쟁으로 재정이 고갈되고, 이베리아와 아르메니아의 반란, 에프탈에 대한 연공 지급 등으로 어려움을 겪었다. 이러한 상황에서 카바드 1세는 동로마 제국에 과거 캅카스 지역 방어를 위한 분담금을 요구했으나, 아나스타시우스 1세가 이를 거부하자 에프탈을 끌어들여 전쟁을 일으켰다. 502년에 시작된 전쟁은 훈족의 침입으로 평화 협정으로 마무리되었지만, 카바드 1세는 전리품과 배상금으로 급한 문제를 해결할 수 있었다. 526년에 다시 전쟁이 발발하여 532년까지 이어졌고, 동로마는 페르시아에 방어 분담금을 계속 지급하게 되었다.

제2의 황금기는 카바드 1세의 두 번째 통치 이후 시작되었다. 헤프탈리트의 지원을 받은 카바드는 로마를 공격하는 원정을 시작했다. 502년, 그는 아르메니아의 테오도시오폴리스를 점령했지만, 곧 잃었다. 503년에는 티그리스 강에 있는 아미다를 점령했다. 504년, 카프카스의 서쪽 훈족이 아르메니아를 침략하여 휴전이 성립되었고, 아미다는 로마의 지배하에 돌아왔으며, 506년 평화 조약이 체결되었다. 521/522년 카바드는 라지카에 대한 통제력을 상실했는데, 라지카의 통치자들이 로마에 충성을 바꾸었기 때문이다. 524/525년 이베리아가 마찬가지로 로마에 충성을 바꾸려고 시도하면서 로마와 페르시아 간의 전쟁이 발발했다.

527년, 니시비스를 향한 로마군의 공세는 격퇴되었고, 국경 근처의 방어 시설을 강화하려는 로마의 노력은 무산되었다. 530년, 카바드는 페로제스 지휘하에 군대를 파견하여 로마의 중요한 국경 도시인 다라를 공격했다. 로마 장군 벨리사리우스가 이 군대를 맞이하여 수적으로 우세했음에도 불구하고 다라 전투에서 패배했다. 같은 해, 미흐르-미흐로에 지휘하의 페르시아 군대는 시타스와 도로테우스 지휘하의 로마군에게 사탈라에서 패배했지만, 531년 라크미드의 지원을 받은 알-문디르 3세 지휘하의 페르시아 군대가 칼리니쿰 전투에서 벨리사리우스를 패배시켰고, 532년 "영원한 평화"가 체결되었다.[55]

카바드 1세는 이러한 성과를 바탕으로 재정, 군사, 중앙집권화 개혁을 추진하여 황제권을 강화했다. 520년대부터는 마즈다크교를 탄압하여 정국의 주도권을 확립했다.

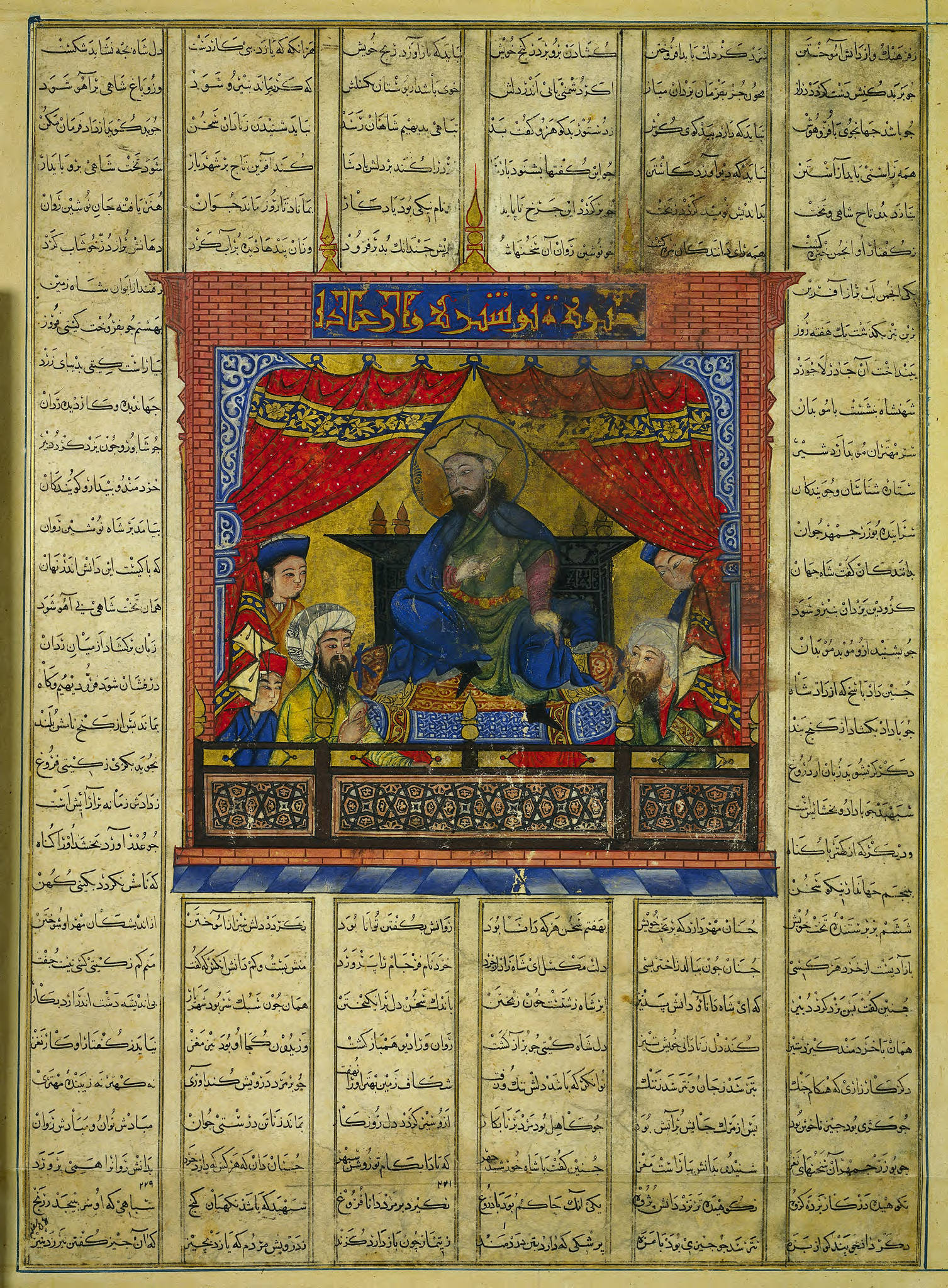

531년 카바드 1세가 사망한 후, 그의 아들 '''호스로 1세''' "아누시르반(Anūšīrvān, 불멸의 영혼을 가진 자)"이 즉위하여 개혁을 계승했다. 데흐칸 계층을 육성하고, 행정, 군사, 재정 개혁을 통해 제국의 역량을 강화했다. 댐, 다리, 도로, 운하 건설 등 건설 사업도 활발히 추진했다.

카바드 1세의 통치 후, 아누시르반("불멸의 영혼을 가진 자"; 재위 531~579)으로도 알려진 그의 아들 코스로에 1세가 왕위에 올랐다. 그는 사산 왕조 통치자 중 가장 유명하다. 코스로에 1세는 노쇠한 사산 왕조 통치 기구 개혁으로 가장 유명하다. 그는 그의 아버지가 시작한 토지 소유 조사를 기반으로 한 합리적인 조세 제도를 도입했고, 제국의 복지와 수입을 증진하기 위해 모든 방법을 시도했다. 이전의 큰 봉건 영주들은 자신의 군사 장비, 추종자 및 수행원을 가지고 있었다. 코스로에 1세는 중앙 정부가 지불하고 장비를 제공하는 새로운 데흐칸("기사") 부대를 개발했고[56] 관료제를 통해 군대와 관료제를 지역 영주보다 중앙 정부에 더 밀접하게 연결했다.

코스로에 1세는 유스티니아누스 1세의 서방 경략의 틈을 타 압력을 가해 공납금을 부과하고, 또 여러 차례 동로마 영토에 침공하여 배상금을 얻었다. 유스티니아누스 왕조와 50년간의 휴전을 맺자, 558년에 동방에서 영향력을 확대하는 에프탈에 대해 돌궐 서방(현 일리 지방)의 실점밀과 동맹을 맺고 공격을 가하여 오랫동안의 숙제였던 에프탈을 멸망시켰다. 한편 에프탈의 옛 땅을 침략한 돌궐과의 우호 관계를 지속하기 위해 혼인 외교를 추진했지만, 588년의 에서 대립하게 되어, 결국 에프탈을 멸망시켰지만 영토 확장은 일부에 그쳤다. 569년부터 비잔티움과 서돌궐은 동맹 관계였기 때문에, 을 일으켰다.

호스로 1세는 557년 돌궐과 함께 에프탈을 멸망시키고, 571년 예멘을 속국으로 삼았다. 에프탈 멸망 이후 돌궐이 새로운 위협이 되었으나, 호스로 1세 치세에는 대규모 침공은 없었다.

540년 호스로 1세는 동로마와 맺은 '영원한 평화' 조약을 파기하고 안티오키아를 함락시키는 등 동로마를 공격했다. 이후 에데사 공격은 실패했지만, 벨리사리우스가 이끄는 동로마 군이 도착하기 전까지 시리아에서 큰 성과를 거두었다. 양측은 수십 년 동안 변경 지역에서 전쟁을 지속했다.(라지카 전쟁)

유스티니아누스 1세 황제 (527~565)는 532년의 "영원한 평화" 조약의 일환으로 코스로에 1세에게 금화 44만 개를 지불했다. 540년, 코스로에는 조약을 깨고 시리아를 침략하여 안티오크를 약탈하고 다른 여러 도시에서 많은 돈을 갈취했다. 그 후에도 성공이 이어졌다. 541년 라지카는 페르시아 편에 가담했고, 542년 아르메니아에서의 주요 비잔틴 공세는 앵글론 전투에서 패배했다. 또한 541년, 코스로에 1세는 라지카 왕의 초청으로 라지카에 들어가 페트라에 있는 주요 비잔틴 요새를 점령하고, 그 나라에 대한 또 다른 보호령을 설립했으며,[57] 라지카 전쟁을 시작했다. 545년에 합의된 5년간의 휴전은 547년 라지카가 다시 편을 바꾸고 비잔틴의 도움으로 페르시아 수비대를 결국 축출하면서 중단되었고, 전쟁이 재개되었지만 라지카에 국한되었고, 562년 평화가 체결되었을 때 비잔틴이 라지카를 유지했다.

5세기 전후부터 오만이나 예멘 등 아라비아 반도에 원정이나 광산 개발 등을 위해 이주시켰고, 이라크 남부의 등 주변 아랍 왕조도 지배하에 두었다.

코스로에 1세부터 코스로에 2세 시대에 걸쳐 각지의 다양한 문헌과 번역 문헌을 궁정 도서관에 수장했다고 전해진다. 종교 관련으로는 『아베스타』 등 조로아스터교 경전류도 책으로 만들어졌고, 이에 대한 주석 등 각종 파흘라위어 문서(『야슈트』)도 이 시기에 집필되었다. 『아베스타』 필사를 위해 아베스타 문자도 기존의 파흘라위 문자를 개량하여 창제되었고, 현존하는 조로아스터교 문헌의 기초는 이 시기에 작성된 것으로 생각된다. 현존하지는 않지만, 후대의 『샤흐나메』의 전신인 고대부터 사산 왕조 시대까지 이어지는 역사서 『』(Χwadāy Nāmag)는 이 무렵에 편찬된 것으로 추측된다.[142]

코스로에 1세는 조로아스터교를 공식 국교로 정했지만 모든 종교를 관용했으며, 그의 아들 중 한 명이 기독교인이 되었을 때 지나치게 동요하지 않았다.

타바리 등 후대의 기록에는 코스로에 1세 시대부터(주로 코스로에 2세 시대에 걸쳐) 천문학, 의학, 자연 과학 등에 관한 방대한 파흘라위어(중기 페르시아어) 번역 그리스 문헌이 궁정 도서관에 수장되었다는 기록이 있으며, 더 나아가 『판차탄트라』 등 인도 쪽의 산스크리트 문헌도 적극적으로 도입·번역되었다고 한다(이 시기의 인도 쪽 유물 도입에 대해서는, 예를 들어 체스가 인도에서 사산 왕조로 도입된 경위를 서술한 파흘라위어의 샤트란지 역사 이야기 『』(차트랑 나마그, Chatrang-namak)도 코스로에 1세와 그를 섬긴 장관 (بُزُرْگْمِهْر بُخْتَگانfa 전사: Bozorgmehr-e Bokhtagan영어)의 이야기이다).

565년 유스티니아누스 1세가 사망하고 유스티누스 2세 (565~578)가 계승했는데, 그는 시리아의 비잔틴 영토를 습격하는 것을 억제하기 위해 아랍 추장들에게 보조금을 지급하는 것을 중단하기로 결정했다. 1년 전, 수렌 가문의 아르메니아 사산 총독 키호르-비시나스프는 현대 예레반 근처의 드빈에 불 사원을 건설했고, 그는 마미코니안 가문의 영향력 있는 일원을 처형하여 571년 페르시아 총독과 그의 경비병의 학살로 이어지는 반란을 일으켰고, 이베리아에서도 반란이 일어났다. 유스티누스 2세는 아르메니아 반란을 이용하여 코스로에 1세에게 지불하던 카프카스 산맥 통행로 방어를 위한 연례 지불을 중단했다.

아르메니아인들은 동맹국으로 환영받았고, 사산 영토로 군대가 파견되어 573년 니시비스를 포위했다. 그러나 비잔틴 장군들 사이의 불화로 포위 공격이 포기되었을 뿐만 아니라, 그들은 페르시아인들이 점령한 다라 도시에서 포위되었다. 이 성공을 이용하여 페르시아인들은 시리아를 황폐화시켜 유스티누스 2세는 메소포타미아 전선에서 5년간의 휴전을 대가로 연례 지불에 동의하게 되었지만, 다른 곳에서는 전쟁이 계속되었다. 576년 코스로에 1세는 그의 마지막 원정인 아나톨리아로의 공세를 이끌었고, 세바스테이아와 멜리테네를 약탈했지만 재앙으로 끝났다. 멜리테네 외부에서 패배한 페르시아인들은 비잔틴의 공격을 받으며 유프라테스 강을 건너 도망치면서 큰 손실을 입었다. 페르시아의 혼란을 이용하여 비잔틴인들은 코스로에의 영토 깊숙이 침입하여 심지어 카스피해를 건너 수륙 양용 공격을 가했다. 코스로에는 평화를 청했지만, 577년 그의 장군 탐코스로가 아르메니아에서 승리한 후 전쟁을 계속하기로 결정했고, 메소포타미아에서 전투가 재개되었다. 아르메니아 반란은 사면으로 종식되었고, 아르메니아는 사산 제국으로 돌아왔다.[56]

579년 호스로 1세의 뒤를 이은 호르미즈드 4세는 귀족들과의 갈등, 동로마와의 전쟁으로 치세를 보냈다.

588년 동돌궐의 막하가한이 이끄는 튀르크인들이 에프탈 잔존 세력과 함께 소그디아나를 침공하여 동쪽 국경을 위협했다. 바흐람 추빈이 이를 격퇴했으나, 호르미즈드 4세의 질투로 인해 반란을 일으켰다. 590년 호르미즈드 4세는 비스탐과 빈두이에게 피살당하고, 그의 아들 호스로 2세가 즉위했다.

코스로에 1세 이후 호르미즈드 4세 (579~590)가 왕위에 올랐다. 비잔틴과의 전쟁은 결론 없이 격렬하게 계속되었지만, 호르미즈드에 의해 해임되고 굴욕을 당한 장군 바흐람 초빈이 589년 반란을 일으켰다. 그 이듬해 호르미즈드는 궁정 쿠데타로 폐위되었고 그의 아들 코스로에 2세 (590~628)가 왕위에 올랐다. 그러나 이러한 통치자의 변화는 바흐람을 달래지 못했고, 바흐람은 코스로에를 패배시켜 비잔틴 영토로 도망치게 만들고 바흐람 6세로서 스스로 왕위를 찬탈했다.

바흐람 추빈은 크테시폰을 점령하고 샤한샤를 선포했으나, 호스로 2세는 동로마 황제 마우리키우스에게 아르메니아 서부와 이베리아를 할양하는 대가로 지원군을 얻어 591년 블라라톤 전투에서 바흐람 추빈을 물리치고 제위를 되찾았다. 호스로 2세는 마우리키우스와의 약속을 지켜 602년까지 동로마와 평화를 유지했다.

새로운 평화 협정은 두 제국이 다른 곳의 군사 문제에 집중할 수 있게 해주었다. 코스로에는 사산 제국의 동부 국경에 집중했고, 모리스는 비잔틴의 발칸 반도에 대한 통제권을 회복했다. 600년경, 헤프탈리트는 이란 중부의 스파한까지 사산 제국을 습격했다. 헤프탈리트는 코스로에 2세의 주화를 모방한 많은 주화를 발행했다. 년에 코스로에는 스므바트 4세 바그라투니를 페르시아 아르메니아에서 소환하여 헤프탈리트를 물리치도록 이란으로 보냈다. 스므바트는 다토이안이라는 페르시아 왕자의 도움으로 페르시아에서 헤프탈리트를 물리쳤고, 스므바트가 그들의 왕을 일대일 결투에서 죽였다고 알려진 동부 호라산의 영토를 약탈했다.[59]

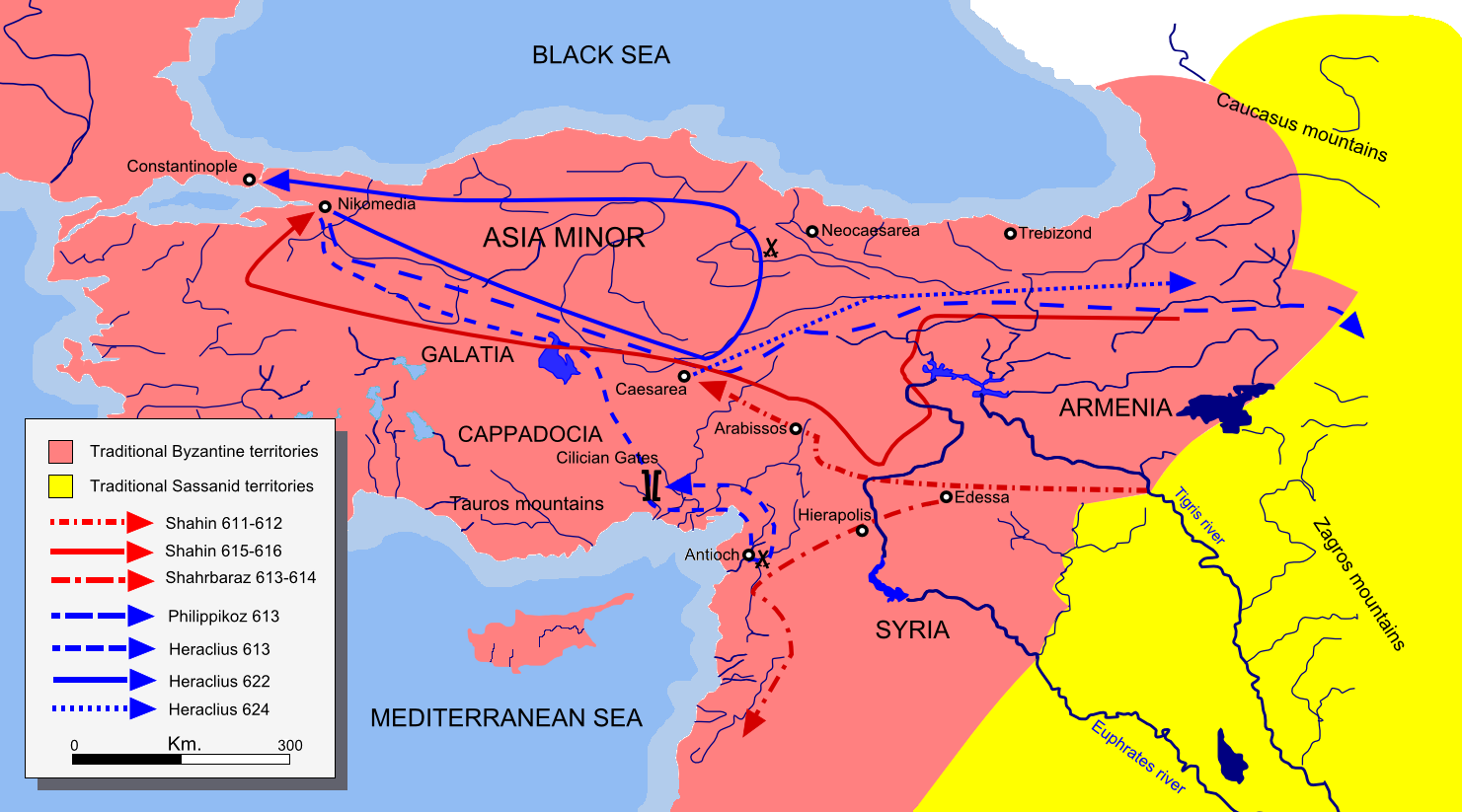

602년 포카스가 마우리키우스를 살해하자, 호스로 2세는 이를 구실로 동로마를 공격하여 비잔틴 제국 내전 상황을 이용하여 메소포타미아와 아르메니아의 요새들을 정복했다. 611년 시리아를 점령하고 안티오크를 함락시켰다.

613년 헤라클리우스의 반격을 격퇴한 후, 페르시아는 614년 예루살렘, 619년 알렉산드리아, 621년 이집트를 함락시켜 아케메네스 제국의 경계를 회복하는 꿈을 거의 완성했다. 이는 페르시아 미술, 음악, 건축의 번영과 맞물린 사산 제국의 절정기였다.

3. 8. 최후의 전성기(590-622)

602년, 동로마에서 반란이 일어나 마우리키우스가 살해당하고 포카스가 제위에 오르자, 코스로에 2세는 자신의 은인이 살해당한 것을 명분삼아 전쟁을 선포했다.[59] 그는 자신을 마우리키우스의 장남 테오도시우스라고 사칭한 자를 전면에 내세우며, 찬탈자를 몰아내고 은인의 아들을 복위시키기 위한 성전이니 로마인들은 적대하지 말라고 선전했다. 그러나 오랜 전쟁과 반복되는 내전으로 약화되었던 동로마는 이에 제대로 대응하지 못했다. 수백 년 동안 유지되었던 로마-페르시아 국경이 완전히 무너져내렸으며, 호스로 2세 휘하의 장군들은 동로마령 메소포타미아와 아르메니아의 요새화된 변경 도시들을 장악함으로써 전례 없는 확장의 기반을 마련했다.[59]

607년, 사산 군대는 메소포타미아 서부와 시리아, 아르메니아, 카파도키아, 파플라고니아, 갈라티아 등지를 모조리 휩쓸었고, 608년엔 사산 별동대가 콘스탄티노폴리스가 빤히 바라다보이는 칼케돈까지 도달하고는 무력시위를 한 뒤 돌아갔다. 여기에 동로마령 아르메니아의 주요 요충지인 테오도시오폴리스가 아무런 저항 없이 항복했으며, 609년에 마르딘과 아미다, 610년에 에데사가 차례대로 함락되었다.[59]

610년, 이라클리오스가 포카스를 몰아내고 새롭게 황제에 즉위했지만, 사산 왕조의 공세는 계속되었을 뿐만 아니라 오히려 더욱 거세졌다. 611년 유프라테스 강을 건너 로마의 방어선을 돌파하여 카파도키아 남부의 카이사레아 마자카를 공격했으며, 612년 안티오키아를 함락시키면서 지중해 연안에 도달했다. 613년에는 사산 장군 샤힌이 이라클리오스와 이집트 총독 니키타스가 이끄는 군대를 격퇴한 뒤 시리아 일대를 장악했고, 614년에는 기독교의 성지 예루살렘을 함락시켜 동로마 제국의 최고 성유물인 성십자가를 크테시폰으로 압송했다. 이 패배로 인해 동로마 제국의 영토는 반토막이 났고, 콘스탄티노플 및 아나톨리아와 남부 영토(팔레스타인, 이집트, 카르타고) 간의 육지 연결이 단절되었다. 사산 제국은 615년까지 레반트 전역을 장악했다.[59]

618년, 또 다른 사산 장군 샤흐르바라즈가 이집트로 쳐들어가서 알렉산드리아를 정복했고, 621년까지 나일강을 따라 남하하여 이집트 대부분을 장악했다. 수도 콘스탄티노폴리스에 공급되는 곡물 대부분이 비옥한 이집트로부터 생산되었기 때문에, 이 지역의 상실은 동로마 제국에게는 심각한 타격이었다. 622-623년에는 로도스와 에게 해 동부의 여러 섬들마저 함락되었다. 심지어 정부를 카르타고로 이전하는 것이 진지하게 고려될 정도였다.[59] 이집트를 정복한 후, 호스로 2세는 이라클리우스에게 다음과 같은 서신을 보냈다고 한다.

바야흐로 사산 제국이 동부 지중해 세계를 제패함으로써, 400여년 동안 이어져 내려온 로마와 페르시아의 전쟁이 결국 페르시아의 승리로 끝날 듯했다. 옛 아케메네스 제국의 영토를 회복하려는 사산 제국의 꿈은 거의 달성 직전이었던 반면, 동로마 제국은 대부분의 영토를 잃고 멸망할 위기에 처했다. 호스로 2세와 귀족들은 주체하기 힘든 엄청난 성공에 취했고, 향락과 사치가 극에 달했다.[59]

3. 9. 동로마의 반격과 몰락(622-628)

622년, 이라클리오스 황제는 교회와 시민으로부터 많은 기부를 받고 아야 소피아의 금까지도 벗겨가면서 군비를 충당하여 그의 군대를 재편성했다.[60] 이후 타우루스산맥 인근의 사산 군을 우회하여 아나톨리아반도를 가로질러 트라브존으로 이동한 뒤, 아르메니아와 메소포타미아 등 페르시아의 심장부를 타격하는 새로운 작전을 입안했다.[60]

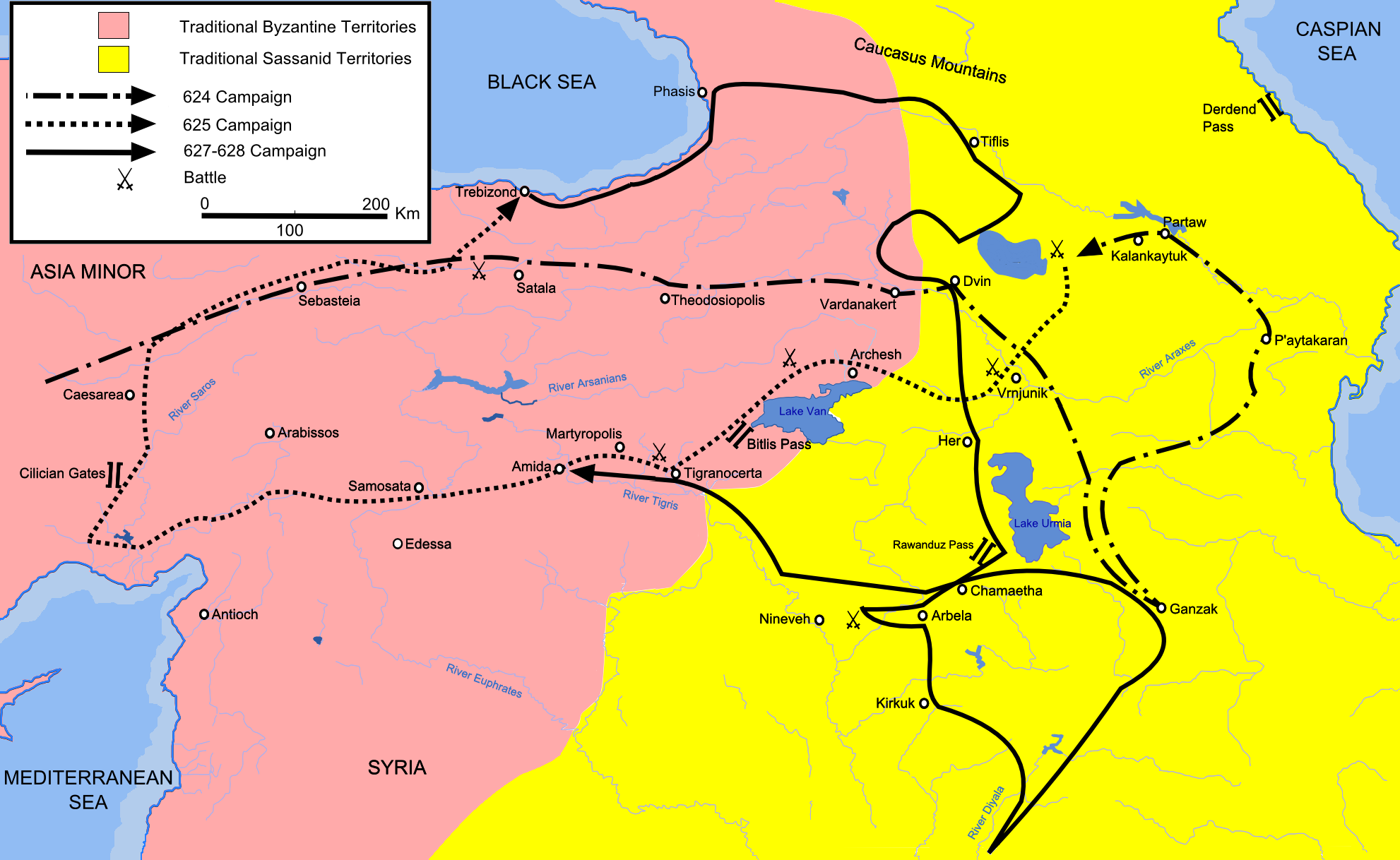

당시 사산 제국은 새롭게 점령한 지역에 군대를 분산시켜 놓았기에 정작 본토를 지킬 병력은 얼마 없었으며, 로마 군대가 메소포타미아로 곧장 쳐들어가리라고는 예상하지 못했다. 이라클리오스는 이 점을 노려 적의 의표를 찔렀다.[60] 호스로 2세는 급히 병력을 차출해 대항했지만, 이라클리오스는 계속해서 진격하며 이들을 격파했다. 이후 이라클리오스는 아락세스 강을 따라 남하하면서, 콜키스를 거쳐 페르시아령 아르메니아의 수도 드빈과 나흐치반을 파괴했다. 624년에는 아두르 구쉬나스프의 사원이 로마군에게 파괴되었으며, 625년에는 아미다와 마티로폴리스가 탈환되었다.[60]

상황이 심상치 않게 흘러가자, 호스로 2세는 콘스탄티노폴리스 공략을 서두르기로 했다. 아바르족, 슬라브족 군대와 연합하여 콘스탄티노폴리스를 향한 공세를 감행했다. 샤흐르바라즈가 이끄는 사산 군대는 보스포루스 해협의 동쪽에서, 동맹군은 서쪽에서 각각 도시를 공격했다. 그러나 콘스탄티노폴리스의 수비군과 시민들은 사산-아바르-슬라브 연합군의 맹공을 잘 막아냈으며, 동로마 함대가 재해권을 장악하고 페르시아 함대를 섬멸함으로써 그들이 바다를 건너 수도 근처에 상륙하지 못하도록 하였다. 결국 아바르족은 거듭된 패전에 지쳐서 본거지로 돌아갔고, 사산 군대 역시 본토가 위험에 처하자 퇴각했다.[60]

627년 이라클리오스가 서돌궐의 통엽호 카간에게 딸 에피파니아를 시집보내고 받아낸 4만의 튀르크-하자르 기병대를 이끌고 메소포타미아로 쳐들어왔다. 그해 12월, 니네베 인근에서 벌어진 전투에서 사산 군대는 크게 패퇴했다 이후 이라클리오스는 다스타기르드의 궁전을 약탈하고 호스로 2세에게 최후통첩을 전달했다.[60]

호스로 2세는 패전한 병사들을 처형하고 하인, 노예들을 전장에 내모는 등 최후의 발악을 벌이다가, 귀족들이 궁정 쿠데타를 일으켜 폐위되었다. 이후 호스로 2세를 처형하고 즉위한 카바드 2세는 동로마 제국과 평화조약을 체결하여 점령한 영토에서의 철수와 포로가 된 군인 석방, 전쟁 배상금 지불, 그리고 성십자가 및 다른 유물들의 반환 등을 약속했다.[60]

3. 10. 사산 공위시대(628-632)

카바드 2세[60]가 즉위한 지 얼마 지나지 않아 전염병에 걸려 사망하자, 어린 아들 아르다시르 3세가 뒤를 이었으나 곧 샤흐르바라즈에게 살해당했다.[58] 샤흐르바라즈는 반란 진압 도중 전사했고, 그 뒤 호스로 2세의 딸들인 푸란도흐트[60]와 아자르미도흐트가 제위에 올랐으나 둘 다 오래가지 못했다.

4년 동안 5명이 넘는 왕이 즉위하면서 중앙 정부의 통제력은 크게 약화되었으며, 봉건 귀족들은 자신의 영지에 할거하면서 독립할 기회를 노리고 있었다.[58] 이 때문에 중앙집권적이었던 제국은 점차 봉건화되어가고 있었는데, 이는 자신들에게 멸망하기 직전의 파르티아 제국의 상황과 매우 유사했다.[58]

호스로 2세의 장기간에 걸친 전쟁[60]과 내정을 돌보지 않는 통치로 피폐해진 결과, 628년 크테시폰에서 반란이 일어나 호스로 2세는 아들 카바드 2세에게 배신당해 살해되었다.

카바드 2세는 즉위하자 헤라클리우스 왕조와의 관계 회복을 위해 성십자가를 반환했으나, 얼마 안 가 병사하여 왕위 계승 내전이 발생했다(사산 왕조 내전).[58] 장기간에 걸친 혼란 끝에 29대 마지막 왕 야즈데기르드 3세가 즉위했다. 그러나 사산 왕조의 국력은 내전에 더해 이라크 남부의 디줄라·프라트 강과 그 지류의 대홍수에 따른 수로 변경과 농업 적지의 소실(습지화 진행)로 소모되었다.

3. 11. 아랍 이슬람의 페르시아 정복(633-651)

경제적인 위기, 과중되는 세금, 종교적 불안, 엄격한 사회 계층화, 봉건 귀족들의 권력 증가는 사산 제국을 쇠퇴하게 만들었고, 외부 공격에 취약하게 만들었다.[61] 632년, 호스로 2세의 손자인 야즈데게르드 3세가 즉위하면서 사산 공위시대는 막을 내렸지만, 같은 해부터 이슬람에 의해 단결된 아랍인들의 공격을 받았다.[61]

633년 할리드 이븐 알 왈리드가 이끄는 이슬람군이 이라크 남부 사와드 지방에 침공하여 현지 사산군을 격파하고, 많은 도시들이 항복 권고에 응하여 성문을 열었다.(이슬람교도의 페르시아 정복)[143] 634년 할리드가 시리아 전선으로 이동하여 이슬람군의 진격은 정체되었으나, 야즈데기르드 3세는 각지에서 이들을 격파하여 한때 이라크 방어에 성공하는 듯 보였다.[143] 그러나 아부 바크르의 죽음으로 칼리파가 우마르 이븐 압드 알 아지즈로 교체되면서 페르시아 전선에서 이슬람군의 지휘 체계가 일신되었다.

637년, 칼리파 우마르 휘하의 이슬람 군대는 알 카디시야 평원에서 숫적으로 열세였음에도 불구하고 사산 군대로부터 승리하였으며(알 카디시야 전투), 얼마 지나지 않아 수도 크테시폰이 함락되었다.(637년 크테시폰 포위 공격) 이후에도 많은 사산 총독들이 침략자들을 물리치려 했지만, 니하반드에서 이슬람 군대에게 패배하고 말았다.(니하반드 전투)[63] 강력한 중앙 정부 및 군사 지휘 체계 부재, 재정 피폐, 중앙군 붕괴로 제국은 무력해졌다.

니하반드에서 패배했다는 소식을 들은 야즈데게르드 3세는 호라산으로 도망쳤고, 651년에 암살당했다.[62] 그의 아들 페로즈 3세와 바흐람 7세는 당나라로 도망갔다.[62] 이로써 사산 제국은 멸망했고, 이슬람 이전의 페르시아 역사는 종말을 고했다. 사산 제국의 영토는 이슬람 제국에게 편입되었다.

사산 제국의 갑작스러운 멸망은 5년 만에 완료되었고, 영토 대부분은 이슬람 칼리파에 흡수되었지만, 많은 이란 도시들이 저항했다.[63] 이슬람 칼리파는 레이(Rey), 이스파한(Isfahan), 하마단(Hamadan)과 같은 도시에서 반란을 진압했다.[63] 현지 주민들은 딤미 신민으로 남아 지즈야를 지불했다.[64]

4. 정부

사산 왕조는 파르티아 아르사케스 왕조가 이룩한 영토와 거의 같은 범위의 제국을 건설했으며, 수도는 크테시폰이었다. 사산 왕조의 통치자들은 “샤한샤”(만왕의 왕)라는 칭호를 사용하며 중앙의 봉건 영주가 되었고, 국가 종교의 상징인 성화의 수호자 역할도 맡았다. 사산 왕조의 주화에는 앞면에 왕관과 관직의 상징물을 착용한 재위 중인 군주가, 뒷면에는 국가 종교의 상징인 성화가 새겨져 있었다.[69] 왕비들은 반비시난(만왕의 왕비)라는 칭호를 사용했다.

소규모 지역은 “샤르다르(shahrdar)”로 알려진 귀족 가문 출신의 여러 소규모 통치자들이 다스렸는데, 이들은 샤한샤의 직접적인 감독을 받았다. 주의 지역들은 “샤흐랍”과 “모바드”(종교 지도자)가 통치했다. 모바드의 임무는 재산과 기타 법률 문제와 관련된 사항을 처리하는 것이었다.[58] 왕 아래에는 강력한 관료 조직이 있었으며, 관료 조직의 수장은 “우주르그 프라마다르(wuzurg framadar)”(베지어 또는 총리)였다. 이 관료 조직 내에서 조로아스터교 사제 계급은 막대한 권력을 행사했다. 마기(Magi) 사제 계급의 수장인 “모베단 모베드(mowbedan mowbed)”는 육군 사령관인 “스파흐베드(spahbed)”, 상인 조합의 수장인 “호 토크샨 보드(Ho Tokhshan Bod)” 그리고 농업부 장관(와스타리오샨-살라르(wastaryoshan-salar)로, 농민들의 수장이기도 했던 인물)과 함께 황제 아래 사산 왕조 국가에서 가장 강력한 인물들이었다.[70]

사산 왕조의 통치는 상당한 중앙 집권화, 야심찬 도시 계획, 농업 발전 및 기술 개선을 특징으로 한다.[58] 사산 왕조의 통치자들은 항상 신하들의 조언을 경청했다. 무슬림 역사가 마수디(Masudi)는 “사산 왕조 왕들의 탁월한 통치, 질서 정연한 정책, 백성에 대한 관심, 그리고 영토의 번영”을 칭찬했다. 정상적인 시대에는 군주직이 세습되었지만, 왕이 젊은 아들에게 양위할 수도 있었고, 두 차례에 걸쳐 최고 권력이 여왕이 쥐기도 했다. 직계 상속자가 없을 경우 귀족들과 고위 성직자들이 통치자를 선출했지만, 그들의 선택은 왕족으로 제한되었다.[101]

사산 왕조의 귀족들은 옛 파르티아 씨족, 페르시아 귀족 가문 및 정복된 영토 출신의 귀족 가문이 혼합된 집단이었다. 파르티아 칠대 씨족(Seven Parthian clans) 중 일부는 여전히 중요한 지위를 유지했다. 카렌 가문(House of Karen)과 수렌 가문(House of Suren)의 옛 아르사케스 가문과 바라제스(Varazes)와 안디간(Andigans)을 포함한 여러 가문이 고귀한 지위를 차지했다. 이러한 이란계와 비이란계 귀족 가문들과 함께 메르브(Merv), 아바르샤흐르(Abarshahr), 키르만, 사카스탄, 이베리아, 아디아베네(Adiabene)의 왕들도 귀족들 사이에서 명예로운 지위를 차지했다. 수렌, 카렌, 바라제스의 광대한 영토는 반독립적인 국가로서 원래 사산 왕조 국가의 일부가 되었다.

일반적으로 이란 가문 출신의 “우주르간(Wuzurgan)”은 국경 지방의 총독( “마르즈반(marzban)”)을 포함한 제국 행정부에서 가장 강력한 지위를 차지했다. 이러한 직책의 대부분은 세습되었으며, 많은 직책이 한 가문에 여러 세대에 걸쳐 계승되었다. 가장 고위직의 마르즈반들은 은좌를 허용받았고, 코카서스(Caucasus) 주와 같은 가장 전략적인 국경 지방의 마르즈반들은 금좌를 허용받았다.[71] 군사 작전에서 지역 마르즈반은 원수로 간주될 수 있었고, 하급 “스파흐베드(spahbed)”는 야전군을 지휘할 수 있었다.[72]

문화적으로 사산 왕조는 사회적 계층 제도를 시행했다. 이 제도는 국교로 확립된 조로아스터교에 의해 뒷받침되었다. 다른 종교들은 대체로 관용된 것으로 보인다.[73] 사산 왕조의 황제들은 의식적으로 페르시아 전통을 부활시키고 그리스 문화의 영향을 제거하려고 노력했다.[58]

4. 1. 개요

4. 2. 중앙집권화

사산 제국은 파르티아의 봉건제와는 달리 강력한 중앙집권화를 추구했다. 파르티아는 지방 분권화가 심하여 번왕국과 속국 왕조들이 독자적인 권한을 누렸으나, 사산 제국은 이러한 번왕국 출신으로서 봉건제의 위험성을 인지하고 있었다. 따라서 역대 사산 황제들은 귀족들의 힘을 약화시키고 중앙집권화를 강화하는 정책을 펼쳤다. 창시자인 아르다시르 1세는 속국 왕조들을 축출하고 황족들을 분봉왕으로 임명하여 지방 통제력을 강화했으며, 황제를 정점으로 하는 관료제를 구축하고 조로아스터교를 국교로 삼아 사제 집단을 중앙집권화에 편입시켰다.사산 왕조의 통치자들은 “샤한샤”(만왕의 왕)라는 칭호를 사용하며 중앙의 봉건 영주이자 국가 종교의 상징인 성화의 수호자 역할을 맡았다. 왕비들은 반비시난(만왕의 왕비)라는 칭호를 사용했다.[69] 소규모 지역은 “샤르다르(shahrdar)”가 다스렸고, 주의 지역들은 “샤흐랍”과 “모바드”가 통치했다. 왕 아래에는 강력한 관료 조직이 있었으며, 관료 조직의 수장은 “우주르그 프라마다르(wuzurg framadar)”였다.[58] 이 관료 조직 내에서 조로아스터교 사제 계급은 막대한 권력을 행사했으며, 사제 계급의 수장인 “모베단 모베드(mowbedan mowbed)”는 군사령관, 상인 조합의 수장, 농업부 장관과 함께 국가에서 가장 강력한 인물이었다.[70]

사산 왕조의 귀족들은 옛 파르티아 씨족, 페르시아 귀족 가문 및 정복된 영토 출신의 귀족 가문이 혼합된 집단이었다. 파르티아 칠대 씨족(Seven Parthian clans) 중 일부는 여전히 중요한 지위를 유지했으며, 카렌 가문(House of Karen)과 수렌 가문(House of Suren) 등 여러 가문이 고귀한 지위를 차지했다. 이란계와 비이란계 귀족 가문들과 함께 여러 지역의 왕들도 귀족들 사이에서 명예로운 지위를 차지했다. 일반적으로 이란 가문 출신의 “우주르간(Wuzurgan)”은 제국 행정부에서 가장 강력한 지위를 차지했으며, 이 직책의 대부분은 세습되었다.[71]

문화적으로 사산 왕조는 사회적 계층 제도를 시행했으며, 이는 국교로 확립된 조로아스터교에 의해 뒷받침되었다. 사산 왕조의 황제들은 페르시아 전통을 부활시키고 그리스 문화의 영향을 제거하려고 노력했다.[58]

4. 3. 기타 정책들

사산 제국은 중앙집권화 외에도 도시계획, 농업 및 기술 발전, 조세 개혁을 적극적으로 추진했다. 특히 조세 개혁은 역대 사산 황제들이 가장 중점을 둔 정책이었다.[58]기존 조세 방식은 징세관들이 매년 각 지역을 방문하여 현물을 징수하는 방식이었다. 이 방식은 국가 예산 편성에 어려움을 주고, 대귀족들이 토지를 독점하고 면세 혜택을 누리면서 국가 수입이 감소하는 문제가 있었다.

마즈다크교는 토지와 재산의 공유, 평등주의를 주장하며 농민과 하층민의 지지를 얻었다. 마즈다크교가 대귀족들과 대립하면서 제국 내 개혁 문제가 대두되었다.

카바드 1세와 호스로 1세는 토지 소유주, 용도, 생산량 등을 기록하여 정해진 기간 내에 화폐로 세금을 납부하도록 하는 명시적인 토지 세금을 신설했다. 이 개혁은 대귀족들의 면세 세습 토지 확장을 억제하고, 정부의 조세 수입을 늘리며 예측 가능하게 만들어 재정 효율성을 높이는 것을 목표로 했다. 세금 부담을 줄이기 위해 재판관(주로 지역 사제)의 판단 하에 용도와 생산량을 조정할 수 있게 했으며, 징수 대상은 20세 이상 50세 이하로 제한했다. 이 개혁이 봉건 대귀족들의 세력을 억제했는지는 논란이 있지만, 훗날 아랍인들이 크테시폰을 점령했을 때 발견한 막대한 양의 화폐는 "국가 재정 효율화"라는 목표가 달성되었음을 보여준다.

사산 왕조는 파르티아가 이룩한 영토와 거의 같은 범위의 제국을 건설했으며, 수도는 아소리스탄(Asoristan) 주의 크테시폰이었다. 사산 왕조의 통치자들은 “샤한샤”(만왕의 왕)라는 칭호를 사용하며 중앙의 봉건 영주가 되었고, 조로아스터교의 상징인 성화의 수호자 역할을 맡았다. 왕비들은 반비시난(만왕의 왕비)이라는 칭호를 사용했다.[69]

샤르다르(shahrdar)라고 불리는 귀족 가문 출신의 소규모 통치자들이 샤한샤의 직접적인 감독을 받으며 소규모 지역을 다스렸다. 주의 지역들은 “샤흐랍”과 “모바드”(종교 지도자)가 통치했으며, 모바드는 재산과 기타 법률 문제를 담당했다. 사산 왕조의 통치는 중앙 집권화, 도시 계획, 농업 발전 및 기술 개선을 특징으로 한다.[58] 왕 아래에는 “우주르그 프라마다르(wuzurg framadar)”(총리)가 이끄는 강력한 관료 조직이 있었다. 조로아스터교 사제 계급은 막대한 권력을 행사했으며, 마기(Magi) 사제 계급의 수장인 “모베단 모베드(mowbedan mowbed)”는 군사령관인 “스파흐베드(spahbed)”, 상인 조합의 수장인 “호 토크샨 보드(Ho Tokhshan Bod)”, 농업부 장관인 “와스타리오샨-살라르(wastaryoshan-salar)”와 함께 황제 아래에서 가장 강력한 인물들이었다.[70]

사산 왕조의 통치자들은 항상 신하들의 조언을 경청했다. 마수디(Masudi)는 사산 왕조 왕들의 탁월한 통치, 질서 정연한 정책, 백성에 대한 관심, 영토의 번영을 칭찬했다. 정상적인 시대에는 군주직이 세습되었지만, 왕이 젊은 아들에게 양위하거나 여왕이 최고 권력을 쥐기도 했다. 직계 상속자가 없을 경우 귀족들과 고위 성직자들이 통치자를 선출했지만, 왕족으로 제한되었다.[101]

사산 왕조의 귀족들은 옛 파르티아 씨족, 페르시아 귀족 가문 및 정복된 영토 출신의 귀족 가문이 혼합된 집단이었다. 파르티아 칠대 씨족(Seven Parthian clans) 중 일부는 여전히 중요한 지위를 유지했다. 아르다시르 1세의 궁정에서 카렌 가문(House of Karen)과 수렌 가문(House of Suren)의 옛 아르사케스 가문과 바라제스(Varazes)와 안디간(Andigans)을 포함한 여러 가문이 고귀한 지위를 차지했다. 메르브(Merv), 아바르샤흐르(Abarshahr), 키르만, 사카스탄, 이베리아, 아디아베네(Adiabene)의 왕들도 귀족들 사이에서 명예로운 지위를 차지했다. 수렌, 카렌, 바라제스의 광대한 영토는 반독립적인 국가로서 원래 사산 왕조 국가의 일부가 되었다.

일반적으로 이란 가문 출신의 “우주르간(Wuzurgan)”은 국경 지방의 총독( “마르즈반(marzban)”)을 포함한 제국 행정부에서 가장 강력한 지위를 차지했다. 이러한 직책의 대부분은 세습되었으며, 많은 직책이 한 가문에 여러 세대에 걸쳐 계승되었다. 가장 고위직의 마르즈반들은 은좌를 허용받았고, 코카서스(Caucasus) 주와 같은 가장 전략적인 국경 지방의 마르즈반들은 금좌를 허용받았다.[71] 군사 작전에서 지역 마르즈반은 원수로 간주될 수 있었고, 하급 “스파흐베드(spahbed)”는 야전군을 지휘할 수 있었다.[72]

문화적으로 사산 왕조는 사회적 계층 제도를 시행했다. 이 제도는 국교로 확립된 조로아스터교에 의해 뒷받침되었다. 다른 종교들은 대체로 관용된 것으로 보인다.[73] 사산 왕조의 황제들은 페르시아 전통을 부활시키고 그리스 문화의 영향을 제거하려고 노력했다.[58]

5. 사회

사산조 사회는 하층부에서 아자탄(자유민)으로 나뉘었다. 아자탄은 주로 소규모 토지에서 생활하는 하급 관리들의 광범위한 저귀족 계층을 형성했다. 아자탄은 사산조 군대의 기병 중추를 이루었다.

5. 1. 도시주의와 유목주의

사산 제국은 이전의 파르티아 사회와 달리 카리스마적이고 중앙집권적인 정부를 강조했다.[91] 그들이 주장한 바에 따르면, 이상적인 사회는 안정과 정의를 유지해야 하며, 이를 위해 가장 필요한 것은 강력한 권력을 가진 군주였다. 따라서 사산 제국은 도시화 사업을 적극적으로 추진했을 뿐만 아니라, 여러 도시들을 재건하거나 새롭게 조성했는데, 이것은 꽤 성공적이어서 사산 시대 말기 메소포타미아는 당시 세계에서 가장 많은 인구 밀도를 가진 지역 중 하나였다.

아르다시르 1세는 아소리스탄의 베-아르다시르, 파르스(사산 왕조 주)의 피루자바드, 메샨의 바흐만-아르다시르 등 자신이 이름을 따서 많은 도시를 건설하고 재건했다. 사산 왕조 시대에는 "이란-크와라"라는 이름의 도시들이 많이 세워졌는데, 이는 사산 왕조가 아베스타 이데올로기를 부활시키려 했기 때문이다.

신도시들 중 많은 수에는 페르시아인·시리아인같은 토착 민족들뿐만 아니라 고트족·슬라브족·라틴인과 같은 로마 전쟁 포로들이 정착했는데, 이들은 주로 도시, 다리, 댐과 같은 사회 자본 시설을 짓는 데 이용되었다. 덕분에 사산 제국은 로마의 선진적인 기술을 받아들일 수 있었다. 한편 이들로 인해 사산 제국에 기독교가 유입되기도 했다.

정착민에 대한 언급은 많이 남아있지만, 비정착민이나 유목민에 대한 언급은 별로 남아 있지 않다. 사산 제국은 이들을 쿠르드(Kurd)라고 불렀는데, 특히 데일람인과 길라니족 유목민은 그 능력을 인정하여 높은 보수를 주고 용병으로 고용하기도 했다. 이러한 방식은 그 뒤 이슬람 시대까지 계속되었다.

5. 2. 샤한샤

사산 제국의 수장은 '''샤한샤'''(왕중왕)였다. 이들의 건강은 매우 중요했는데, 동전에 "불멸하기를"이라는 문구가 사용될 정도였다. 6세기 이후에는 동전에 태양과 달을 묘사하는 상징물이 추가되었는데, 페르시아 역사가 투라지 다례(Touraj Daryaee)는 '샤한샤가 세계의 중심에 있었고, 태양과 달이 그를 중심으로 회전한 것'을 의미하며, 옛 메소포타미아인들의 생각으로는 '왕이 세계의 네 구석을 지배한다'라는 것이었다고 한다.

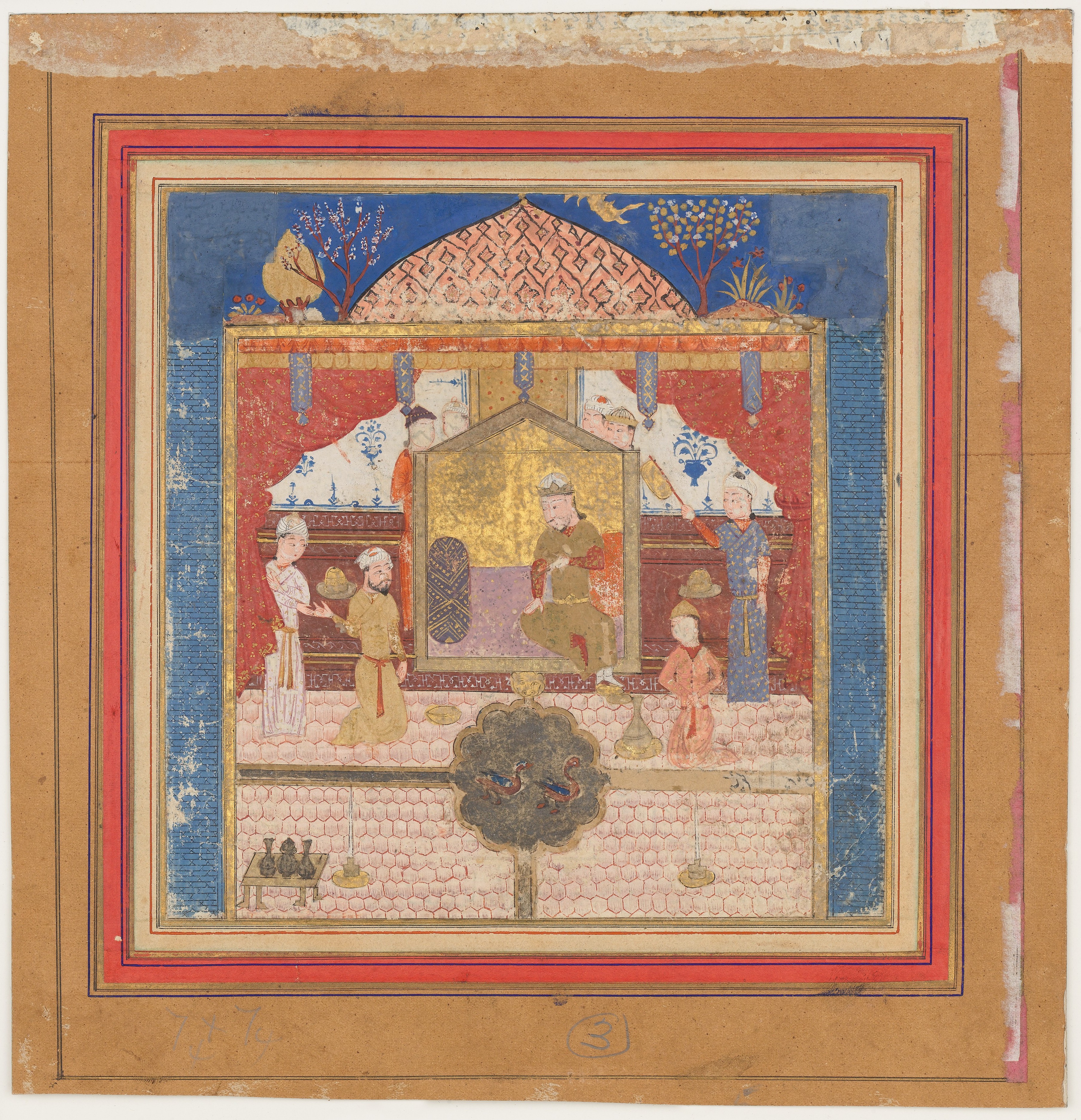

샤한샤들은 화려한 옷과 화장, 무거운 왕관을 착용하고 수염을 금으로 장식함으로써 자신들의 권위를 드러냈다. 그들은 다른 국가들(로마, 튀르크, 중국)의 통치자들을 자신보다 아래에 있는 존재라고 여겼으며, 스스로를 신성한 혈통이라고 생각했다. 초기 사산 왕조의 왕들은 스스로를 "바이"(bay, 신성한)라고 불렀다. 왕이 공개적으로 외출할 때는 커튼 뒤에 숨겨졌고, 앞에는 사람들이 서서 군중을 왕으로부터 멀리하고 길을 터주는 역할을 했다. 왕에게 가까이 가는 사람은 그 앞에서 엎드려 절해야 했는데, 이는 프로스키네시스(proskynesis)로 알려져 있다. 왕의 경호원은 푸슈티그반(pushtigban)으로 알려져 있었다. 다른 경우에는 푸슈티그반이라 불리는 왕궁 경비대의 은밀한 집단에 의해 보호받았다. 이 두 집단 모두 사산 왕조의 왕족 출신이었고, 왕의 안전을 책임지고 왕궁 출입을 통제하며 방문객을 왕에게 소개하고 군사적 명령을 내리거나 협상가로 활동할 수 있었던 하자르베드(hazarbed)의 지휘를 받았다. 하자르베드는 경우에 따라 왕실 사형 집행인으로도 활동할 수 있었다. 노루즈(이란의 새해)와 미흐르간(미흐르의 날)에는 왕이 연설을 했다.

5. 3. 계급

사산 왕조 치하 이란의 사회 계급은 크게 4가지로 나뉘었다.[92] 역사가들은 사회가 네 개[93]의 계급으로 구성되었다고 믿는다.- '''아스로난'''(Asronan, 사제): 조로아스터교 교회 체계가 사산 왕조 성립 이후에야 본격적으로 성립·체계화되었기 때문에 이들의 계급과 위계에 대한 것은 별로 알려진 것이 없다. 고위 사제들은 귀족들과 함께 막강한 정치적 영향력을 발휘하여 황실과 대립, 협력했다. 사산 제국에서는 교육, 결혼, 예배 의식 참여, 축제와 애도식 등 사회의 모든 일이 종교적 전통과 규례에 따라 진행되었기 때문에 이들의 영향력이 강했다.

- '''아르테슈타란'''(Arteshtaran, 전사): 군사귀족들이다. 맨 위에는 각 지역에 임명된 분봉왕, 이란 7대 가문으로 대표되는 대귀족, 중·상급 귀족과 관료, 중·하급 귀족이 있었다. 이들은 국경 지역의 총독을 포함하여 제국 행정부에서 가장 중요한 직책을 맡았으며, 세금 면제나 직위 세습 및 각종 혜택을 누렸다.

- '''와스타료산'''(Wastaryoshan, 관료): 귀족 가문이나 사제 출신을 제외한 하급 공무원들이다.

- '''후투흐샨'''(Hutukhshan, 평민): 농민, 상인, 수공업자 등 사회 대부분을 차지하는 하층민이다. 잦은 전쟁과 과중된 세금으로 인해 귀족과 성직자에 비해 이들의 삶은 매우 빈곤하고 열악했을 것으로 추정된다. 대다수의 인구는 농민이었으며, 공예품이나 사치품을 생산하는 장인의 수도 많았다. 실크로드 중계 무역이 중요한 요소였지만, 대부분이 사막이나 고원 지대라 대상무역이 중심이었다.

사산 왕조 사회는 매우 복잡하여 제국 내 다수의 서로 다른 집단을 지배하는 별개의 사회 조직 시스템이 존재했다.[92] 사산 왕조 카스트 시스템의 중심에는 모든 귀족을 지배하는 ''샤한샤''가 있었다.[94] 왕족, 소규모 통치자, 대지주, 사제들은 특권 계층을 구성했으며, ''우주르간'' 또는 고관으로 불렸다. 이러한 사회 시스템은 상당히 엄격했던 것으로 보인다.[58] 사산 왕조의 카스트 시스템은 제국이 멸망한 후에도 이슬람 초기 시대까지 계속되었다.

5. 4. 노예제

일반적으로 페르시아인들은 대규모 노예제를 운영한 적이 없으며, 대부분의 경우 전쟁 포로들의 삶은 하층민들보다 더 나았다.[95] 페르시아에서 "노예"라는 용어는 화파사에서 봉사해야 하는 채무자에게도 사용되었다.노예 소유 및 처우 관련 법률은 마티간-이 하자르 다티스탄에서 찾을 수 있다.[96] 노예는 대부분 타국인이었지만, 내국인들도 노예가 되는 경우가 있었다. 범죄자의 가족도 노예가 될 수 있었다. 당시 페르시아의 노예제는 어머니 쪽에서 세습되었지만, 초기에는 아버지 쪽에서 세습되었을 수도 있다고 언급된다. 노예 소유주는 노예 수입에 대한 권리가 있었다. 노예는 형식적으로 동산이었지만, 법정에서 증언하는 것 등이 허용되었다.

노예들은 종종 조로아스터교 화파사에 제공되었고, 그들과 후손들은 사원의 노예가 되었다. 노예를 과도하게 잔혹히 대할 경우 법정에 신고당할 수 있었다. 기독교 노예와 같이, 조로아스터교를 믿지 않던 노예가 조로아스터교로 개종하면 대가를 치르고 자유를 얻을 수 있었다. 주인들은 자발적으로 노예를 해방시킬 수 있었고, 그들은 '사산 황제의 신하'로 편입되어 다시 노예가 될 수 없었다. 사산 제국의 노예 제도는 서양과 비교했을 때 부분적인 면죄부가 주어졌다.

노예를 해방시키는 것은 선행으로 여겨졌다.[97] 노예들은 주인으로부터 선물을 받거나, 한 달에 최소 3일 이상의 휴식을 갖는 등의 권리를 가졌다.[97] 임금을 받을 수 있었으며, 성별에 관계없이 자신만의 가족을 꾸릴 수 있었다. 사산 제국에서 가장 흔한 노예는 사유지와 사원에서 일하는 가사 노동자들이었다.

가정에서는 여성 노예가 자주 사용되었는데, 주인은 그녀를 완전히 통제할 수 있었으며, 원한다면 그녀에게 자신의 아이를 낳도록 할 수도 있었다. 노예를 해치는 것은 큰 죄악으로 여겨졌는데, 심지어 황제도 이를 행할 수는 없었다.[98] 노예의 주인은 노예가 어떤 신앙을 믿든 간에 그를 자유롭게 해줄 수 있는 권한이 있었다.[98]

6. 군대

사산 제국의 첫번째 샤한샤인 아르다시르 1세는 아케메네스 시기의 군 체계를 복구하고 파르티아 기병대를 주력으로 운용했으며 새로운 유형의 갑옷과 공성전 기술을 도입했다. 이후 시대를 거치면서 전술과 주력 병종 등에 큰 변화가 있었으며, 때로는 이웃한 적들의 장점을 받아들이고 군제개혁을 통해 효율적인 체계를 구축함으로써 군사력이 크게 강화되기도 했다. 이를 바탕으로, 사산 제국은 로마/동로마와 함께 고대 후기가 끝나갈 무렵 서아시아의 양대 강국 중 하나로 거듭났으며, 약 400년 동안 페르시아와 그 주변 지역을 통치할 수 있었다.

== 지휘 체계와 직위 ==

사산 제국의 군 지휘 체계는 황제(샤한샤)를 정점으로, 여러 단계의 지휘관과 직위로 구성되었다. 초기에는 아르메니아, 메샨, 길란, 사카스탄에 각각 군사 지휘부가 존재했으나, 호스로 1세 시대의 군제개혁 이후 제국을 4등분하여 각 영역을 담당하는 지방 사령관직(스파흐바드)이 신설되었다.

기록에 따르면, 사산 제국의 주요 군사 직위는 다음과 같다.

== 편제 ==

몇몇 팔라비어 단어와 여러 기록들로 추정해 볼 때, 사산 군대는 10진법을 이용하여 군대를 조직한 것으로 보인다.

- 타흠(tahm, 100): 타흠 부대의 대장은 '타흠다르(tahmdār, 백인대장)'라고 불렸다.

- 와슈트(wašt, 500): 와슈트 부대의 대장은 '와슈트 살라르(wašt-sālār)'라고 불렸다.

- 드라프(Drafš, 1,000): 드라프 부대의 대장은 '드라프 살라르(drafš-sālār)'라고 불렸다.

- 군드(Gund, 5,000): 군드 부대의 대장은 '군드 살라르(Gund-sālār, 군단장)'라고 불렸다.

- 스파흐(Spāh, 10,000): 스파흐 부대의 대장은 '스파흐바드(Spāhbad, 사령관)'라고 불렸다.

- 군사 영지의 수장은 '아르테슈타란 살라르(artēštārān-sālār)'라고 칭해졌다.

== 상비군 ==

사산 제국의 군대가 중앙집권화된 상비군을 갖추었는지에 대해서는 여러 주장이 있다. 군대의 주력은 파르티아 제국 시대와 마찬가지로 중장기병이었고, 이 병종은 양성하는 데 많은 시간과 비용이 소모되었기 때문에, 사산 제국이 봉건 귀족들이 제공하는 기병 군사력에 의존했다는 점은 부인할 수 없다.

이들은 유사시에 황제에게 병력을 제공하고 국가를 위해 싸울 의무를 지는 대신, 평상시에는 중앙 정부의 간섭을 받지 않고 독점·세습할 수 있는 독자적인 영지를 갖추고 있는 봉건 계급이었다. 사산 제국이 파르티아 시대에 비해 훨씬 강력한 중앙정부와 관료 체제를 구축하기는 했지만, 군사력의 주축이 소수의 봉건귀족 기병이라는 한계는 여전히 남아 있었다. 이 때문에 전쟁을 지휘하는 총사령관(Ērān Spāhbad)의 역할 역시 주요 대귀족들, 특히 이란 7대 가문 출신의 인물들에게 돌아가는 경우가 많았다.

그러나 상비군 비슷한 것이 아예 없었다고도 보기는 어렵다. 사산 제국 시대에는 로마와의 국경이 이미 수백년 동안 고착화되면서 강력한 요새 도시들이 형성되어 있었으며, 전쟁 시에 공성 및 수성이 매우 중요해졌다. 따라서 요새를 지키려면 상당한 규모의 수비대가 상시 주둔하고 있어야 하는데, 소수의 봉건 귀족들이 그 같은 역할을 하기는 현실적으로 어려웠다. 또 사산 제국은 파르티아에 비해 로마를 상대로 훨씬 공세적이었고, 수년 이상 걸리는 전쟁도 소화해 낼 수 있었으므로 어쨌든 파르티아에 비해서는 훨씬 강력한 중앙집권화를 이루었던 것은 확실해 보인다.

대체적으로 봉건 귀족이 군사력의 주축이었던 것이 기존의 추세라면, 카바드 1세와 호스로 1세 시대의 개혁으로 인해 변화가 일게 되었다. 상술한대로 이 시대에 이루어진 개혁의 최종 목표는 중앙 집권체제의 강화였다. 군 지휘체계에서 단일 총사령관직을 폐지한 뒤 4곳의 지방 사령관직으로 나눈 것 역시 이것의 일환으로, 황제 이외의 인물에 지나치게 권한이 집중되는 것을 차단하려는 목적을 가지고 있었다.

- 남동/남쪽의 사령관(kust ī nēmrōz spāhbed)

- 북동/동쪽의 사령관(kust ī khwarāsān spāhbed)

- 남서/서쪽의 사령관(kust ī khwarbārān spāhbed)

- 북서/북쪽의 사령관(kust ī Ādurbādagān spāhbed): 방위 대신 지명인 아두르바다간이 사용되었는데, 이는 북쪽이 조로아스터교에서 불길한 방향이라고 믿었기 때문이다.

마찬가지로 호스로 1세가 군사 부문의 개혁에서 일정거리마다 역참을 둔 것은, 독자 영지를 가지고 자율적으로 무장하는 봉건 귀족 군사력을 황실과 관료제가 통제할 수 있는 상비군 성격의 중앙 직속 군사력으로 대체하려는 것이었다.

개혁을 통해 육성한 데흐칸은, 이후 행정적 측면에서는 황실 지방 통제의 수족으로 활용되고 군사적으로는 군부의 중책을 맡게 됨으로써 기존의 봉건 귀족들의 세력을 약화시키는데 성공했다. 이 목표가 어느 정도 수준으로 달성되었는지에 대해서는 학자마다 분석하는 바가 다르지만, 최소한 개혁 이전에 비해서 군대에 대한 중앙정부의 통제력이 강화된 것은 명확한 사실으로 보인다.

== 근위대 ==

사산 제국에서 '불멸'이라는 이름의 근위대가 있었다는 주장이 있지만, 프로코피우스, 요안니스 말랄라스, 테오파네스, 헤시키우스, 암미아누스 마르켈리누스의 기록 일부에만 나타나 신빙성이 높지 않다. 이들은 아케메네스 제국 황실 근위대였던 불사부대(fa, 아타나토이/Ἀθάνατοιel, 임모탈스/Immortals영어)를 묘사한 헤로도토스에게서 영감을 받아, 페르시아 정예 근위대를 그렇게 칭했을 가능성이 제기된다.

몇몇 연구에 따르면 사산인들은 스스로 '불멸'이라고 부르지 않았으며, 아케메네스 제국의 특정 기관이나 명칭에 대해 알지 못했기에, 불사부대의 의도적인 모방이었을 가능성은 거의 없다.

근위대는 푸시티그반(Pushtigban) 및 그 예하 부대 기안 아비스파르(Gyan-Avspar)가 있었는데, 10,000명 전원이 최정예 중장기병으로 구성되어 상당한 전투력을 보여주었다. 샤한샤는 다리간(Darigan)이라고 알려진 별개의 궁정 호위대의 보호를 받기도 했다. 이들은 모두 사산 제국 황실에서 징집되어 황제의 안위, 황실 출입 통제, 왕 알현 및 군령 허락, 사절단 파견 등 다양한 임무를 수행했다.

== 육군 ==

사산 보병들이 대부분 경보병으로 구성되어 있고, 그들의 선조인 아케메네스 제국의 그것처럼 전투 능력이 거의 없는 병종이였다는 역사적인 관점은 오늘날에 와서는 완전히 부정되고 있다. 사실은 사산 군대는 동시대의 다른 국가들의 보병보다 훨씬 더 효과적이고 다양하며, 복잡한 형태의 임무를 수행했었을 수도 있다. 여태까지 유지되어 온 대중적이고 지속적인, 사산 보병을 폄하하는 관점은, 프로코피우스가 "벽을 뚫고 전사자들을 약탈하며, 일반적으로 다른 병종들에게 봉사하기 위한 목적으로만 전투에 참가하는 불쌍한 농부들의 무리"라고 그들을 묘사했던 것처럼, 몇몇 로마의 고전 기록에 전적으로 의존한 것이었다.[165]

특히 공성전의 경우에는 상대적으로 보병의 역할이 기병보다 더 중요했으며, 열과 오를 갖추어 이동했다는 기록 등을 존재하는 것으로 볼 때 아무리 농민 징집병이라 해도 어느 정도의 기초적인 훈련은 받았던 것으로 추정된다. 게다가 로마 측의 기록은 일부 사례만 보고 사산 보병 전체를 일반화하여 평가하는 것이므로 조금 비판적으로 바라볼 필요가 있다.

이웃한 로마가 레기오를 적극적으로 운용했던 것과 다르게, 사산 제국은 중장보병에 그다지 관심을 가지고 있지 않았던 것 같은데, 아마도 주 전투 지역이 건조한 사막과 고원 지대라 이러한 지형에서 유리한 기병을 주력으로 운용했기 때문이었던 것으로 추정된다. 그러나 일부 전투에서는 상당한 수의 중장보병이 배치되었다. 이들은 육중한 철갑과 검, 그리고 크고 단단한 직사각형 방패를 갖추는 등 매우 중무장했던 것으로 보인다. 특히 데일람인들은 수준 높은 보병 전력을 제공하는 것으로 유명했다.

보병은 다음과 같은 유형으로 나뉜다.

- 데일람인: 카스피해 남부 연안의 산악지대 출신 민족들. 특이하게 이란의 산악민족임에도 불구하고 기병 대신 중장보병이 더욱 특출났다. 이들은 검, 메이스, 도끼나 자벨린으로 무장하고 강력한 돌격을 가하는 것으로 유명했다. 사산 제국 후기로 갈수록 그 능력을 인정받아 더욱 많이 고용되었으며, 전투 코끼리들과 대열을 형성하기도 했다. 훗날 이슬람이 페르시아를 정복한 후, 이들은 이슬람 왕조들에게도 정예 보병으로서 애용되었다.

- 파이간(Pāygán): 농민이나 하층민으로부터 징집된 경보병. 이들은 가죽 모자나 조잡한 투구, 그리고 나무·가죽 따위로 만든 커다란 직사각형 방패 외에는 별다른 방어구를 갖추지 못했다. 이들은 필요할 경우에는 전면전에 나서기도 했지만, 필요 이상의 역할이 기대되지는 않았다. 주로 병력의 부족을 만회하거나 기병 돌격 보조, 보급품의 호위, 참호 부설, 그리고 공성전에서 요새의 벽을 무너뜨릴 때 투입되었다.[74]

- 네이제다란(Neyze-daran): 중간 수준의 방어구로 무장한 창병. 아마도 파이간에서 진화한 형태일 수도 있다.

- 쿠르드족 출신의 투창병들도 있었다.

- 카만다란(Kamandaran): 궁수들

- 임시 보병: 야전 방어나 포위망 구축 때 투입된 병력들. 이들은 파이간과 비슷하게 대부분이 농민이나 하층민이었다. 그러나 이들은 보수를 받지 못하고 싸워야 했으며, 무기는 칼이나 포위 도구 이상으로 주어지지 않았다. 로마/동로마의 정규 보병을 보면 지레 겁을 먹고 도망치는 경우가 많았는데, 이 때문에 고전 로마 역사가들은 사산 보병이 형편없다고 기록했었을 것이다.

- 투척병: 주로 메디아 고원에서 모집되었으며, 싱가라 전투(344) 등에 기록되었다.

- 한편 사산 제국은 이들 이외에도 용병, 소수 민족, 동맹국, 속국으로부터 보병 전력을 추가로 징집하기도 했다. 메디아인, 소그드인, 아르메니아인, 아랍인들이 대표적이었다.

파이간은 사산조 보병의 대부분을 구성했으며, 종종 농민 계층에서 모병되었다. 각 부대는 "파이간-살라르"라 불리는 장교가 지휘했는데, 이는 "보병 사령관"을 의미하며, 그들의 주요 임무는 수송대를 경호하고, 아스바란(상급 계급)을 보좌하며, 요새 벽을 돌파하고, 참호 공사를 수행하고, 지뢰를 매설하는 것이었다.[74]

보병으로 복무하는 자들은 방패와 창으로 무장했다. 사산조는 군대 규모를 확대하기 위해 메디아인과 다일라마이트족이 제공한 병사들을 자체 병력에 추가했다. 메디아인들은 사산조 군대에 고품질의 창 투척병, 투석병, 중보병을 제공했다. 암미아누스 마르켈리누스는 이란 보병을 "검투사처럼 무장한" 그리고 "마구간 소년처럼 명령에 복종하는" 병사들로 묘사했다.[75] 다일라마이트족 또한 보병으로 복무했으며, 길란, 이란 아제르바이잔, 마잔다란 지역에 주로 거주하는 이란계 민족이었다. 그들은 단검, 검, 창과 같은 무기로 싸운 것으로 알려져 있으며, 로마인들에게 근접전투 기술과 강인함으로 인정받았다고 전해진다. 다일라마이트족에 대한 한 기록에는 예멘 침공에 참여한 800명의 다일라마이트족 병사들이 다일라마이트족 장교 바흐리즈의 지휘하에 있었다는 내용이 있다.[74] 바흐리즈는 결국 예멘과 그 수도 사나의 아랍군을 패퇴시켜 아랍의 페르시아 침략까지 사산조의 속국으로 만들었다.[76]

== 기병 ==

사산 군대의 중추는 고대 서양에서 카타프락토이로 알려진 중무장 기병이었는데, 이것은 시대에 빠른 갑옷, 투구, 무기, 마구나 기타 장비들의 변화를 제외하면 대체로 파르티아의 중장기병 형태를 그대로 계승한 것이었다. 사산 기병에게 강한 인상을 받은 주변의 로마인, 아랍인, 튀르크인들은 곧 사산 기병의 전술을 채택했다.

샤푸르 2세(재위 309-379)는 더 중무장하고 효과적인 기병을 채택함으로써 군대를 개혁했다. 이후에는 중장기병들이 몸의 대부분을 두꺼운 철판 갑옷으로 덮었는데, 이 때문에 그들은 움직이는 철제 조각상처럼 보였다고 한다. 중장기병들은 근거리에서는 양손으로 잡는 장창을 사용해 돌격하고 중~원거리에서는 활을 이용한 견제를 하는 역할을 주로 담당했는데, 그 외에도 칼과 도끼, 메이스, 단검, 투창 등 다양한 보조 무기도 사용할 수 있었다.[79]

그러나 4~5세기 이후 다수의 경장 궁기병을 운용하는 에프탈, 돌궐 등의 유목민들이 남하해 오자 소수의 둔중한 중장기병은 곧 한계에 부딪히게 되었다. 그 결과 갑옷을 조금 경량화하는 대신 그 숫자를 늘린 중장기병 운용이 나타났다. 거기다가 본디 방패 없이 장창으로만 무장했던 것이 창의 길이를 줄이는 대신 방패를 추가로 드는 방식으로 변화함으로써, 갑옷을 줄여서 생긴 방호력의 공백을 매우고자 했으며, 칼의 패용법이나 활의 종류, 등자의 사용 등에서 스텝 유목민들의 양식을 일부 받아들이기도 했다.

중무장한 사산 기마병들의 전투 장비는 다음과 같다.

- 클리바나리/카타프락토이

- *투구

- * 사슬갑옷

- *가슴판

- *철제 골편 갑옷

- *갑옷용 장갑

- *속보호대(갑옷 밑에 받쳐입기 위해)

- *허벅지 보호대

- *검

- *메이스

- *활과 활집(각각 2개씩)

- *화살 30개가 든 화살통

- *예비용 활 2개

- * 마구

- * 마갑

경기병과 궁기병은 전장에서의 지구력과 속도 덕분에 여전히 중요한 전력으로 활용되었으나, 정주 문명의 역사가 오래된 사산 제국은 더 이상 과거 아케메네스 제국과 파르티아처럼 대규모의 경무장 궁기병을 자체적으로 동원하기 어려워졌다. 따라서 사산 제국은 이들을 속국이나 동맹국, 또는 주변의 유목민족들에게서 데려오는 방식으로 보충하였다. 길라니, 에프탈, 쿠샨족, 하자르족은 이러한 병종의 주요 공급자였다.

파르티아는 로마와의 전쟁에서 낙타 기병을 동원한 경우가 있지만, 사산 제국의 경우 낙타가 전쟁에 동원되었다는 기록이 없다. 이와 반대로 사산 제국의 가장 큰 적수였던 동로마는 낙타 기병대를 운용한 것이 확인되었다.

기병에게는 다음과 같은 계급이 있었다.

- 자예단(Zhayedan): 상단의 친위대 단락 참조

- 아스와란: 봉건 귀족들이 제공하는 정예 기병 전력

- 경기병: 주로 궁기병으로 활용되었다

- 데흐칸: 창과 활로 무장한 중장기병

- 클리바나리/카타프락토이: 창, 활, 검, 메이스 또는 전투도끼로 무장한 중충격 기병대

사산 시대의 부조나 예술 작품들을 보아, 아마도 기병들은 정면 사격 뿐만 아니라 파르티안 샷, 등자 사격 등 다양한 형태의 기마 궁술이 가능했을 것이다.

사산 왕조 시대 기병은 두 종류의 중기병 부대, 즉 클리바나리와 카타프락트로 구성되었다. 젊은 시절부터 군사 훈련을 받은 엘리트 귀족들로 구성된 최초의 기병 부대는 경기병, 보병 및 궁수의 지원을 받았다.[78] 투르크, 쿠샨, 사르마티아인, 카자르인, 조지아인, 아르메니아인을 포함한 제국의 용병과 부족민들이 이 최초의 기병 부대에 포함되었다. 두 번째 기병 부대는 전쟁 코끼리를 사용했다. 사실, 그들은 코끼리를 기병 지원으로 배치하는 것을 특기로 삼았다.

사산 왕조 기병의 기수들은 등자를 사용하지 않았다. 대신, 뒤쪽에 캔틀이 있고 기수의 허벅지 위로 구부러지는 두 개의 가드 클램프가 있는 전투용 안장을 사용했다. 이를 통해 기수는 특히 격렬한 전투 중에도 전투 내내 안장에 계속 머무를 수 있었다.[80]

비잔티움 황제 마우리키우스는 또한 그의 ''전략론''에서 많은 사산 왕조 중기병이 창을 휴대하지 않고 활을 주무기로 삼았다고 강조한다. 반대로 탁트보스탄 부조와 알타바리의 유명한 디흐칸 기사에게 필요한 장비 목록에는 창이 포함되어 있다.

아스와란(아자탄) 기사 계급의 전사를 유지하는 데 드는 비용은 작은 영지를 필요로 했고, 아스와란(아자탄) 기사 계급은 왕위로부터 그 영지를 받았으며, 그 대가로 전시에 왕위의 가장 주목할 만한 수호자가 되었다.

== 전투코끼리 ==

사산 시대 초기에, 전투 코끼리들은 상대의 공포를 유발하는 심리적 효과만을 기대하여 사용되었으나, 이후 후기로 갈 수록 병참뿐만 아니라 직접적인 공격 수단으로도 사용되기도 했다.

이란고원에서는 코끼리가 살지 않기 때문에 코끼리들은 대부분 인도 지역에서 수입되었는데, 이 때문인지 아니면 힌두스탄 원주민들이 가지고 와서 인지는 모르겠지만 '젠드 하펫(Zend−hapet, "인도인의 사령관")'으로 알려진 특별한 직책이 따로 있었으며, 이들은 코끼리들을 항상 세심하게 관리해야 했다.

전투 코끼리들의 대부분은 보병 궁수들의 지원을 받으며 적진으로 진격하여, 적들의 대열에 공황과 무질서를 일으켜 기병들이 활약하도록 만드는 용도였으나, 이들의 진정한 진가는 공성전에서 드러났다. 아마도 이때 코끼리들은 위에 망루를 얹고 2~3명의 궁수들이 탑승한 뒤, 갑옷을 입음으로써 일종의 걸어다니는 공성탑 역할을 했었을 것이다. 프로코피우스에 따르면, 유스티니아누스 1세는 사산 코끼리들의 공격을 막기 위해 다라의 성벽을 약 9.1m 정도 높였다고 한다. 라지카 전쟁에서도 이들이 요새 및 성을 공격할 때 효과적인 것이 증명되었다.

사산인들이 코끼리를 공성탑 용도로만 사용하지 않았다는 다른 사례들도 있다. 동로마 역사가 아가티아스는 그들이 강을 봉쇄하는 데에 투입되었다고 언급한다.

사산 왕조가 멸망 직전에 다다른 634년, 바흐만 자두야가 지휘하는 사산 군대는 다리 전투에서 아부 우바이드 알 타카피가 지휘하는 아랍 무슬림의 침략에 맞서 전투 코끼리를 포함한 자예단 정예 부대를 사용했다. 전투에서, 코끼리들은 말을 찢고 아랍인들을 마구 짓밟았다. 결국 이슬람 군대는 많은 사상자를 내고 퇴각해야 했다. 이것은 초기 이슬람 정복 중 무슬림들이 패배한 몇 안되는 사례 중 하나이다.

== 공성전 ==

사산 군대는 성이나 요새를 공략하기 위한 여러 공성 전술을 가지고 있었다. 초기에는 발리스타, 캐터펄트, 공성 망치로 성벽을 공격하거나, 병사들이 성벽 아래를 파고 들어가 지하 통로를 만들거나, 공성탑을 사용하여 성벽 위로 넘어가는 방법을 사용했다. 시간이 지나면서 성벽보다 높은 토산을 쌓아 공격하는 방식으로 전환했고, 이후 동아시아에서 발명된 견인식 캐터펄트를 도입하여 더욱 효과적으로 성벽을 공격했다.

사산 군대는 방어 전술에도 뛰어났다. 투석기에 반격하고, 지하 통로에 대응하며, 돌을 던지거나 뜨거운 액체를 붓고, 불화살이나 일종의 화염병을 던지는 등 다양한 방어 전술을 사용했다.

사산 군대가 사용한 공성 무기는 다음과 같다.

- 캐터펄트

- 공성 망치

- 공성탑

- 포방패

== 해군 ==

사산 해군에 대해서는 알려진 바가 거의 없으며, 남아 있는 기록도 사산 제국 자체의 것이 아니라 아랍, 중국, 아르

6. 1. 지휘 체계와 직위

사산 제국의 군 지휘 체계는 황제(샤한샤)를 정점으로, 여러 단계의 지휘관과 직위로 구성되었다. 초기에는 아르메니아, 메샨, 길란, 사카스탄에 각각 군사 지휘부가 존재했으나, 호스로 1세 시대의 군제개혁 이후 제국을 4등분하여 각 영역을 담당하는 지방 사령관직(스파흐바드)이 신설되었다.기록에 따르면, 사산 제국의 주요 군사 직위는 다음과 같다.

사산 제국의 현역 군대는 아르다시르 1세가 아케메네스 제국의 군사 조직을 재건하고, 파르티아 기병 모델을 유지하면서 새로운 유형의 갑옷과 포위전 기술을 도입하면서 시작되었다.

6. 2. 편제

몇몇 팔라비어 단어와 여러 기록들로 추정해 볼 때, 사산 군대는 10진법을 이용하여 군대를 조직한 것으로 보인다.- 타흠(tahm, 100): 타흠 부대의 대장은 '타흠다르(tahmdār, 백인대장)'라고 불렸다.

- 와슈트(wašt, 500): 와슈트 부대의 대장은 '와슈트 살라르(wašt-sālār)'라고 불렸다.

- 드라프(Drafš, 1,000): 드라프 부대의 대장은 '드라프 살라르(drafš-sālār)'라고 불렸다.

- 군드(Gund, 5,000): 군드 부대의 대장은 '군드 살라르(Gund-sālār, 군단장)'라고 불렸다.

- 스파흐(Spāh, 10,000): 스파흐 부대의 대장은 '스파흐바드(Spāhbad, 사령관)'라고 불렸다.

- 군사 영지의 수장은 '아르테슈타란 살라르(artēštārān-sālār)'라고 칭해졌다.

사산조 페르시아 제국의 현역 군대는 제국의 첫 번째 샤한샤인 아르다시르 1세로부터 시작되었다. 아르다시르 1세는 아케메네스 제국의 군사 조직을 재건하고, 파르티아 기병 모델을 유지했으며, 새로운 유형의 갑옷과 포위전 기술을 사용했다.

6. 3. 상비군

사산 제국의 군대가 중앙집권화된 상비군을 갖추었는지에 대해서는 여러 주장이 있다. 군대의 주력은 파르티아 제국 시대와 마찬가지로 중장기병이었고, 이 병종은 양성하는 데 많은 시간과 비용이 소모되었기 때문에, 사산 제국이 봉건 귀족들이 제공하는 기병 군사력에 의존했다는 점은 부인할 수 없다.이들은 유사시에 황제에게 병력을 제공하고 국가를 위해 싸울 의무를 지는 대신, 평상시에는 중앙 정부의 간섭을 받지 않고 독점·세습할 수 있는 독자적인 영지를 갖추고 있는 봉건 계급이었다. 사산 제국이 파르티아 시대에 비해 훨씬 강력한 중앙정부와 관료 체제를 구축하기는 했지만, 군사력의 주축이 소수의 봉건귀족 기병이라는 한계는 여전히 남아 있었다. 이 때문에 전쟁을 지휘하는 총사령관(Ērān Spāhbad)의 역할 역시 주요 대귀족들, 특히 이란 7대 가문 출신의 인물들에게 돌아가는 경우가 많았다.

그러나 상비군 비슷한 것이 아예 없었다고도 보기는 어렵다. 사산 제국 시대에는 로마와의 국경이 이미 수백년 동안 고착화되면서 강력한 요새 도시들이 형성되어 있었으며, 전쟁 시에 공성 및 수성이 매우 중요해졌다. 따라서 요새를 지키려면 상당한 규모의 수비대가 상시 주둔하고 있어야 하는데, 소수의 봉건 귀족들이 그 같은 역할을 하기는 현실적으로 어려웠다. 또 사산 제국은 파르티아에 비해 로마를 상대로 훨씬 공세적이었고, 수년 이상 걸리는 전쟁도 소화해 낼 수 있었으므로 어쨌든 파르티아에 비해서는 훨씬 강력한 중앙집권화를 이루었던 것은 확실해 보인다.

대체적으로 봉건 귀족이 군사력의 주축이었던 것이 기존의 추세라면, 카바드 1세와 호스로 1세 시대의 개혁으로 인해 변화가 일게 되었다. 상술한대로 이 시대에 이루어진 개혁의 최종 목표는 중앙 집권체제의 강화였다. 군 지휘체계에서 단일 총사령관직을 폐지한 뒤 4곳의 지방 사령관직으로 나눈 것 역시 이것의 일환으로, 황제 이외의 인물에 지나치게 권한이 집중되는 것을 차단하려는 목적을 가지고 있었다.

- 남동/남쪽의 사령관(kust ī nēmrōz spāhbed)

- 북동/동쪽의 사령관(kust ī khwarāsān spāhbed)

- 남서/서쪽의 사령관(kust ī khwarbārān spāhbed)

- 북서/북쪽의 사령관(kust ī Ādurbādagān spāhbed): 방위 대신 지명인 아두르바다간이 사용되었는데, 이는 북쪽이 조로아스터교에서 불길한 방향이라고 믿었기 때문이다.

마찬가지로 호스로 1세가 군사 부문의 개혁에서 일정거리마다 역참을 둔 것은, 독자 영지를 가지고 자율적으로 무장하는 봉건 귀족 군사력을 황실과 관료제가 통제할 수 있는 상비군 성격의 중앙 직속 군사력으로 대체하려는 것이었다.

개혁을 통해 육성한 데흐칸은, 이후 행정적 측면에서는 황실 지방 통제의 수족으로 활용되고 군사적으로는 군부의 중책을 맡게 됨으로써 기존의 봉건 귀족들의 세력을 약화시키는데 성공했다. 이 목표가 어느 정도 수준으로 달성되었는지에 대해서는 학자마다 분석하는 바가 다르지만, 최소한 개혁 이전에 비해서 군대에 대한 중앙정부의 통제력이 강화된 것은 명확한 사실으로 보인다.

사산조 페르시아 제국의 현역 군대는 제국의 첫 번째 샤한샤인 아르다시르 1세로부터 시작되었다. 아르다시르 1세는 아케메네스 제국의 군사 조직을 재건하고, 파르티아 기병 모델을 유지했으며, 새로운 유형의 갑옷과 포위전 기술을 사용했다.

6. 4. 근위대

사산 제국에서 '불멸'이라는 이름의 근위대가 있었다는 주장이 있지만, 프로코피우스, 요안니스 말랄라스, 테오파네스, 헤시키우스, 암미아누스 마르켈리누스의 기록 일부에만 나타나 신빙성이 높지 않다. 이들은 아케메네스 제국 황실 근위대였던 불사부대(fa, 아타나토이/Ἀθάνατοιel, 임모탈스/Immortals영어)를 묘사한 헤로도토스에게서 영감을 받아, 페르시아 정예 근위대를 그렇게 칭했을 가능성이 제기된다.몇몇 연구에 따르면 사산인들은 스스로 '불멸'이라고 부르지 않았으며, 아케메네스 제국의 특정 기관이나 명칭에 대해 알지 못했기에, 불사부대의 의도적인 모방이었을 가능성은 거의 없다.

근위대는 푸시티그반(Pushtigban) 및 그 예하 부대 기안 아비스파르(Gyan-Avspar)가 있었는데, 10,000명 전원이 최정예 중장기병으로 구성되어 상당한 전투력을 보여주었다. 샤한샤는 다리간(Darigan)이라고 알려진 별개의 궁정 호위대의 보호를 받기도 했다. 이들은 모두 사산 제국 황실에서 징집되어 황제의 안위, 황실 출입 통제, 왕 알현 및 군령 허락, 사절단 파견 등 다양한 임무를 수행했다.

6. 5. 육군

사산 보병들이 대부분 경보병으로 구성되어 있고, 그들의 선조인 아케메네스 제국의 그것처럼 전투 능력이 거의 없는 병종이였다는 역사적인 관점은 오늘날에 와서는 완전히 부정되고 있다. 사실은 사산 군대는 동시대의 다른 국가들의 보병보다 훨씬 더 효과적이고 다양하며, 복잡한 형태의 임무를 수행했었을 수도 있다. 여태까지 유지되어 온 대중적이고 지속적인, 사산 보병을 폄하하는 관점은, 프로코피우스가 "벽을 뚫고 전사자들을 약탈하며, 일반적으로 다른 병종들에게 봉사하기 위한 목적으로만 전투에 참가하는 불쌍한 농부들의 무리"라고 그들을 묘사했던 것처럼, 몇몇 로마의 고전 기록에 전적으로 의존한 것이었다.[165]

특히 공성전의 경우에는 상대적으로 보병의 역할이 기병보다 더 중요했으며, 열과 오를 갖추어 이동했다는 기록 등을 존재하는 것으로 볼 때 아무리 농민 징집병이라 해도 어느 정도의 기초적인 훈련은 받았던 것으로 추정된다. 게다가 로마 측의 기록은 일부 사례만 보고 사산 보병 전체를 일반화하여 평가하는 것이므로 조금 비판적으로 바라볼 필요가 있다.

이웃한 로마가 레기오를 적극적으로 운용했던 것과 다르게, 사산 제국은 중장보병에 그다지 관심을 가지고 있지 않았던 것 같은데, 아마도 주 전투 지역이 건조한 사막과 고원 지대라 이러한 지형에서 유리한 기병을 주력으로 운용했기 때문이었던 것으로 추정된다. 그러나 일부 전투에서는 상당한 수의 중장보병이 배치되었다. 이들은 육중한 철갑과 검, 그리고 크고 단단한 직사각형 방패를 갖추는 등 매우 중무장했던 것으로 보인다. 특히 데일람인들은 수준 높은 보병 전력을 제공하는 것으로 유명했다.

보병은 다음과 같은 유형으로 나뉜다.

- 데일람인: 카스피해 남부 연안의 산악지대 출신 민족들. 특이하게 이란의 산악민족임에도 불구하고 기병 대신 중장보병이 더욱 특출났다. 이들은 검, 메이스, 도끼나 자벨린으로 무장하고 강력한 돌격을 가하는 것으로 유명했다. 사산 제국 후기로 갈수록 그 능력을 인정받아 더욱 많이 고용되었으며, 전투 코끼리들과 대열을 형성하기도 했다. 훗날 이슬람이 페르시아를 정복한 후, 이들은 이슬람 왕조들에게도 정예 보병으로서 애용되었다.

- 파이간(Pāygán): 농민이나 하층민으로부터 징집된 경보병. 이들은 가죽 모자나 조잡한 투구, 그리고 나무·가죽 따위로 만든 커다란 직사각형 방패 외에는 별다른 방어구를 갖추지 못했다. 이들은 필요할 경우에는 전면전에 나서기도 했지만, 필요 이상의 역할이 기대되지는 않았다. 주로 병력의 부족을 만회하거나 기병 돌격 보조, 보급품의 호위, 참호 부설, 그리고 공성전에서 요새의 벽을 무너뜨릴 때 투입되었다.[74]

- 네이제다란(Neyze-daran): 중간 수준의 방어구로 무장한 창병. 아마도 파이간에서 진화한 형태일 수도 있다.

- 쿠르드족 출신의 투창병들도 있었다.

- 카만다란(Kamandaran): 궁수들

- 임시 보병: 야전 방어나 포위망 구축 때 투입된 병력들. 이들은 파이간과 비슷하게 대부분이 농민이나 하층민이었다. 그러나 이들은 보수를 받지 못하고 싸워야 했으며, 무기는 칼이나 포위 도구 이상으로 주어지지 않았다. 로마/동로마의 정규 보병을 보면 지레 겁을 먹고 도망치는 경우가 많았는데, 이 때문에 고전 로마 역사가들은 사산 보병이 형편없다고 기록했었을 것이다.

- 투척병: 주로 메디아 고원에서 모집되었으며, 싱가라 전투(344) 등에 기록되었다.

- 한편 사산 제국은 이들 이외에도 용병, 소수 민족, 동맹국, 속국으로부터 보병 전력을 추가로 징집하기도 했다. 메디아인, 소그드인, 아르메니아인, 아랍인들이 대표적이었다.

사산조 페르시아 제국의 현역 군대는 제국의 첫 번째 샤한샤인 아르다시르 1세로부터 시작되었다. 아르다시르 1세는 아케메네스 제국의 군사 조직을 재건하고, 파르티아 기병 모델을 유지했으며, 새로운 유형의 갑옷과 포위전 기술을 사용했다.

파이간은 사산조 보병의 대부분을 구성했으며, 종종 농민 계층에서 모병되었다. 각 부대는 "파이간-살라르"라 불리는 장교가 지휘했는데, 이는 "보병 사령관"을 의미하며, 그들의 주요 임무는 수송대를 경호하고, 아스바란(상급 계급)을 보좌하며, 요새 벽을 돌파하고, 참호 공사를 수행하고, 지뢰를 매설하는 것이었다.[74]

보병으로 복무하는 자들은 방패와 창으로 무장했다. 사산조는 군대 규모를 확대하기 위해 메디아인과 다일라마이트족이 제공한 병사들을 자체 병력에 추가했다. 메디아인들은 사산조 군대에 고품질의 창 투척병, 투석병, 중보병을 제공했다. 암미아누스 마르켈리누스는 이란 보병을 "검투사처럼 무장한" 그리고 "마구간 소년처럼 명령에 복종하는" 병사들로 묘사했다.[75] 다일라마이트족 또한 보병으로 복무했으며, 길란, 이란 아제르바이잔, 마잔다란 지역에 주로 거주하는 이란계 민족이었다. 그들은 단검, 검, 창과 같은 무기로 싸운 것으로 알려져 있으며, 로마인들에게 근접전투 기술과 강인함으로 인정받았다고 전해진다. 다일라마이트족에 대한 한 기록에는 예멘 침공에 참여한 800명의 다일라마이트족 병사들이 다일라마이트족 장교 바흐리즈의 지휘하에 있었다는 내용이 있다.[74] 바흐리즈는 결국 예멘과 그 수도 사나의 아랍군을 패퇴시켜 아랍의 페르시아 침략까지 사산조의 속국으로 만들었다.[76]

6. 5. 1. 기병

사산 군대의 중추는 고대 서양에서 카타프락토이로 알려진 중무장 기병이었는데, 이것은 시대에 빠른 갑옷, 투구, 무기, 마구나 기타 장비들의 변화를 제외하면 대체로 파르티아의 중장기병 형태를 그대로 계승한 것이었다. 사산 기병에게 강한 인상을 받은 주변의 로마인, 아랍인, 튀르크인들은 곧 사산 기병의 전술을 채택했다.

샤푸르 2세(재위 309-379)는 더 중무장하고 효과적인 기병을 채택함으로써 군대를 개혁했다. 이후에는 중장기병들이 몸의 대부분을 두꺼운 철판 갑옷으로 덮었는데, 이 때문에 그들은 움직이는 철제 조각상처럼 보였다고 한다. 중장기병들은 근거리에서는 양손으로 잡는 장창을 사용해 돌격하고 중~원거리에서는 활을 이용한 견제를 하는 역할을 주로 담당했는데, 그 외에도 칼과 도끼, 메이스, 단검, 투창 등 다양한 보조 무기도 사용할 수 있었다.[79]

그러나 4~5세기 이후 다수의 경장 궁기병을 운용하는 에프탈, 돌궐 등의 유목민들이 남하해 오자 소수의 둔중한 중장기병은 곧 한계에 부딪히게 되었다. 그 결과 갑옷을 조금 경량화하는 대신 그 숫자를 늘린 중장기병 운용이 나타났다. 거기다가 본디 방패 없이 장창으로만 무장했던 것이 창의 길이를 줄이는 대신 방패를 추가로 드는 방식으로 변화함으로써, 갑옷을 줄여서 생긴 방호력의 공백을 매우고자 했으며, 칼의 패용법이나 활의 종류, 등자의 사용 등에서 스텝 유목민들의 양식을 일부 받아들이기도 했다.

중무장한 사산 기마병들의 전투 장비는 다음과 같다.

- 클리바나리/카타프락토이

- *투구

- * 사슬갑옷

- *가슴판

- *철제 골편 갑옷

- *갑옷용 장갑

- *속보호대(갑옷 밑에 받쳐입기 위해)

- *허벅지 보호대

- *검

- *메이스

- *활과 활집(각각 2개씩)

- *화살 30개가 든 화살통

- *예비용 활 2개

- * 마구

- * 마갑

경기병과 궁기병은 전장에서의 지구력과 속도 덕분에 여전히 중요한 전력으로 활용되었으나, 정주 문명의 역사가 오래된 사산 제국은 더 이상 과거 아케메네스 제국과 파르티아처럼 대규모의 경무장 궁기병을 자체적으로 동원하기 어려워졌다. 따라서 사산 제국은 이들을 속국이나 동맹국, 또는 주변의 유목민족들에게서 데려오는 방식으로 보충하였다. 길라니, 에프탈, 쿠샨족, 하자르족은 이러한 병종의 주요 공급자였다.

파르티아는 로마와의 전쟁에서 낙타 기병을 동원한 경우가 있지만, 사산 제국의 경우 낙타가 전쟁에 동원되었다는 기록이 없다. 이와 반대로 사산 제국의 가장 큰 적수였던 동로마는 낙타 기병대를 운용한 것이 확인되었다.

기병에게는 다음과 같은 계급이 있었다.

- 자예단(Zhayedan): 상단의 친위대 단락 참조

- 아스와란: 봉건 귀족들이 제공하는 정예 기병 전력

- 경기병: 주로 궁기병으로 활용되었다

- 데흐칸: 창과 활로 무장한 중장기병

- 클리바나리/카타프락토이: 창, 활, 검, 메이스 또는 전투도끼로 무장한 중충격 기병대

사산 시대의 부조나 예술 작품들을 보아, 아마도 기병들은 정면 사격 뿐만 아니라 파르티안 샷, 등자 사격 등 다양한 형태의 기마 궁술이 가능했을 것이다.

사산 왕조 시대 기병은 두 종류의 중기병 부대, 즉 클리바나리와 카타프락트로 구성되었다. 젊은 시절부터 군사 훈련을 받은 엘리트 귀족들로 구성된 최초의 기병 부대는 경기병, 보병 및 궁수의 지원을 받았다.[78] 투르크, 쿠샨, 사르마티아인, 카자르인, 조지아인, 아르메니아인을 포함한 제국의 용병과 부족민들이 이 최초의 기병 부대에 포함되었다. 두 번째 기병 부대는 전쟁 코끼리를 사용했다. 사실, 그들은 코끼리를 기병 지원으로 배치하는 것을 특기로 삼았다.

사산 왕조 기병의 기수들은 등자를 사용하지 않았다. 대신, 뒤쪽에 캔틀이 있고 기수의 허벅지 위로 구부러지는 두 개의 가드 클램프가 있는 전투용 안장을 사용했다. 이를 통해 기수는 특히 격렬한 전투 중에도 전투 내내 안장에 계속 머무를 수 있었다.[80]

비잔티움 황제 마우리키우스는 또한 그의 ''전략론''에서 많은 사산 왕조 중기병이 창을 휴대하지 않고 활을 주무기로 삼았다고 강조한다. 반대로 탁트보스탄 부조와 알타바리의 유명한 디흐칸 기사에게 필요한 장비 목록에는 창이 포함되어 있다.

아스와란(아자탄) 기사 계급의 전사를 유지하는 데 드는 비용은 작은 영지를 필요로 했고, 아스와란(아자탄) 기사 계급은 왕위로부터 그 영지를 받았으며, 그 대가로 전시에 왕위의 가장 주목할 만한 수호자가 되었다.

6. 5. 2. 전투코끼리

사산 시대 초기에, 전투 코끼리들은 상대의 공포를 유발하는 심리적 효과만을 기대하여 사용되었으나, 이후 후기로 갈 수록 병참뿐만 아니라 직접적인 공격 수단으로도 사용되기도 했다.

이란고원에서는 코끼리가 살지 않기 때문에 코끼리들은 대부분 인도 지역에서 수입되었는데, 이 때문인지 아니면 힌두스탄 원주민들이 가지고 와서 인지는 모르겠지만 '젠드 하펫(Zend−hapet, "인도인의 사령관")'으로 알려진 특별한 직책이 따로 있었으며, 이들은 코끼리들을 항상 세심하게 관리해야 했다.

전투 코끼리들의 대부분은 보병 궁수들의 지원을 받으며 적진으로 진격하여, 적들의 대열에 공황과 무질서를 일으켜 기병들이 활약하도록 만드는 용도였으나, 이들의 진정한 진가는 공성전에서 드러났다. 아마도 이때 코끼리들은 위에 망루를 얹고 2~3명의 궁수들이 탑승한 뒤, 갑옷을 입음으로써 일종의 걸어다니는 공성탑 역할을 했었을 것이다. 프로코피우스에 따르면, 유스티니아누스 1세는 사산 코끼리들의 공격을 막기 위해 다라의 성벽을 약 9.1m 정도 높였다고 한다. 라지카 전쟁에서도 이들이 요새 및 성을 공격할 때 효과적인 것이 증명되었다.

사산인들이 코끼리를 공성탑 용도로만 사용하지 않았다는 다른 사례들도 있다. 동로마 역사가 아가티아스는 그들이 강을 봉쇄하는 데에 투입되었다고 언급한다.

사산 왕조가 멸망 직전에 다다른 634년, 바흐만 자두야가 지휘하는 사산 군대는 다리 전투에서 아부 우바이드 알 타카피가 지휘하는 아랍 무슬림의 침략에 맞서 전투 코끼리를 포함한 자예단 정예 부대를 사용했다. 전투에서, 코끼리들은 말을 찢고 아랍인들을 마구 짓밟았다. 결국 이슬람 군대는 많은 사상자를 내고 퇴각해야 했다. 이것은 초기 이슬람 정복 중 무슬림들이 패배한 몇 안되는 사례 중 하나이다.

전쟁 코끼리를 사용했다. 사실, 그들은 코끼리를 기병 지원으로 배치하는 것을 특기로 삼았다.

6. 6. 공성전

사산 군대는 성이나 요새를 공략하기 위한 여러 공성 전술을 가지고 있었다. 초기에는 발리스타, 캐터펄트, 공성 망치로 성벽을 공격하거나, 병사들이 성벽 아래를 파고 들어가 지하 통로를 만들거나, 공성탑을 사용하여 성벽 위로 넘어가는 방법을 사용했다. 시간이 지나면서 성벽보다 높은 토산을 쌓아 공격하는 방식으로 전환했고, 이후 동아시아에서 발명된 견인식 캐터펄트를 도입하여 더욱 효과적으로 성벽을 공격했다.사산 군대는 방어 전술에도 뛰어났다. 투석기에 반격하고, 지하 통로에 대응하며, 돌을 던지거나 뜨거운 액체를 붓고, 불화살이나 일종의 화염병을 던지는 등 다양한 방어 전술을 사용했다.

사산 군대가 사용한 공성 무기는 다음과 같다.

- 캐터펄트

- 공성 망치

- 공성탑

- 포방패

6. 7. 해군

사산 해군에 대해서는 알려진 바가 거의 없으며, 남아 있는 기록도 사산 제국 자체의 것이 아니라 아랍, 중국, 아르메니아 등의 것이다.[77] 해군 총사령관은 나브베드(Navbed)라는 직함을 가지고 있었다.[77]사산 해군은 아르다시르 1세 때부터 창설되었다. 페르시아 만 연안과 아라비아 반도 북부는 이미 사산 제국의 영토이거나 그 속국의 지배를 받고 있었고, 6세기 경에는 아라비아 반도 남부의 예멘까지 정복했다. 그러나, 사산인들은 파르티아로부터 계승받은 육군의 영향력이 막강했으며, 이전의 아케메네스 제국과 달리 동지중해의 항구도시들을 장악하지 못해 해군의 발전에 그다지 신경을 쓰지 않았다.

따라서 사산 해군의 주요 역할은 군사 원정이나 병력 수송이 아닌, 해양 무역로에서 창출되는 경제 이익을 보호하는 것이었다. 이들은 주로 홍해, 아라비아 해, 인도양에서 활동하면서 제국의 군사적, 정치적, 상업적 영향력을 강화했다. 페르시아 상인들은 인도양 북쪽에서부터 태평양 서쪽의 변방해역까지 장거리 항해에 적합한 대형 상선을 건조할 수도 있었다. 사산 해군의 대부분의 전투는 인도양 유역(아랍과 에티오피아를 상대로)과 지중해(동로마를 상대로)에서 벌어졌다.

사산 해군은 아르다시르 1세의 아라비아 서부 점령과 샤푸르 2세의 아랍 원정에서 특히 중요한 역할을 했다. 호스로 1세 시기에는 해군 장군이 이끄는 8척의 배를 보내 예멘을 정복했다. 이후 호스로 1세는 540년대에 라지카의 항구를 통해 흑해에 사산 해군을 전개·동로마의 심장부를 직접 타격하는 계획을 세웠지만, 이후 전투에서 잇달아 패배하면서 좌절되었다.

602년부터 628년 사이에 벌어진 동로마-사산 전쟁 동안 사산 해군은 로도스와 에게 해 동부의 일부 섬들을 점령했지만, 흑해와 지중해에 완전히 세력을 확보하지 못했다. 결국 사산 해군의 약점은 콘스탄티노폴리스 공략에서 동맹군인 슬라브족의 통나무배에 의존하게 만들었고, 동로마 제국을 물리치지 못한 핵심 요인이 되었다.

많은 역사가들은 해군에 복무하는 사람들이 감옥에 갇힌 사람들이었기 때문에 해군의 전력이 강하지 않았을 것이라고 믿고 있다.[77]

7. 대외 관계

아르다시르 1세 시기부터 로마 제국과 지속적으로 충돌하였으며, 395년 로마 제국의 동·서 분열 이후 콘스탄티노폴리스에 수도를 두고 통치한 동로마 제국과도 여전히 적대 관계를 유지했다.[58] 파르티아 왕조를 계승한 사산 왕조는 이웃 라이벌인 비잔티움 제국(동로마 제국)과 함께 400년 이상 세계 주요 강국으로 인정받았다.[8][9][10]

4~5세기 중반까지는 양국의 충돌이 잠시 소강 상태에 접어들었으나, 5세기 후반부터는 반대로 매우 빈번해지기 시작했고, 7세기 초에 그 정점을 찍었다.[58] 특히 602년-628년 비잔티움-사산 전쟁은 비잔티움 수도 콘스탄티노폴리스 공방전을 포함하여 양 측의 인적·물적 자원을 극도로 고갈시켰다.[82] 게다가 제국 내 사회 갈등이 제국을 상당히 더 약화시켰다.[83]

결과적으로, 전쟁이 끝난 지 불과 몇 년 만에 두 제국을 침공한 아랍 이슬람 세력은 급속하게 사산 제국 전체를 정복했고, 아랍-동로마 전쟁에서 승리하면서 레반트, 아르메니아, 이집트, 북아프리카를 장악했다.[82][83] 그 후 몇 세기 동안, 동로마 제국의 절반과 페르시아 전역이 이슬람 제국의 지배 하에 들어갔다.

522년, 호스로 1세가 통치하기 직전, 악숨인들이 아라비아 남부의 힘야르 왕국을 공격했다. 현지 아랍인 지도자는 사산 제국 황제에게 도움을 호소했으나, 당시 악숨 군대는 동로마 홍해 함대의 지원을 받고 있었고, 얼마 지나지 않아 예멘 지역이 그들의 손에 넘어갔다. 악숨인들은 힘야르 왕국을 속국으로 만들고 기독교 왕을 세운 뒤 돌아갔다.[84]

531년, 유스티니아누스 1세는 인도와의 해상 무역이 페르시아인들로 인해 방해받는다고 말하면서, 예멘의 악숨인들이 그들을 차단해주기를 요청했다. 하지만 그때는 아브라하라는 장군이 예멘 왕위를 장악하고 독립 국가를 선포했던 터라, 악숨인들은 이 요청을 수락할 수 없었다.[84] 아브라하가 죽은 뒤, 그의 아들 중 한 명인 마드카리브가 호스로 1세의 지원을 받아 578년경 자신의 형제를 폐위시키고 왕위에 올랐다. 이후 예멘은 628년 이슬람에게 정복될 때까지 사산 제국의 영향력 아래에 있었다.[84]

결국 유스티니아누스는 예멘에 사산 왕조의 해상 세력이 존재하게 된 데 책임이 있었다. 예멘 아랍인들에게 지원을 제공하지 않음으로써 호스로 1세는 마드-카리브를 도울 수 있었고, 그 결과 예멘을 사산 제국의 속국으로 만들었다.[85]

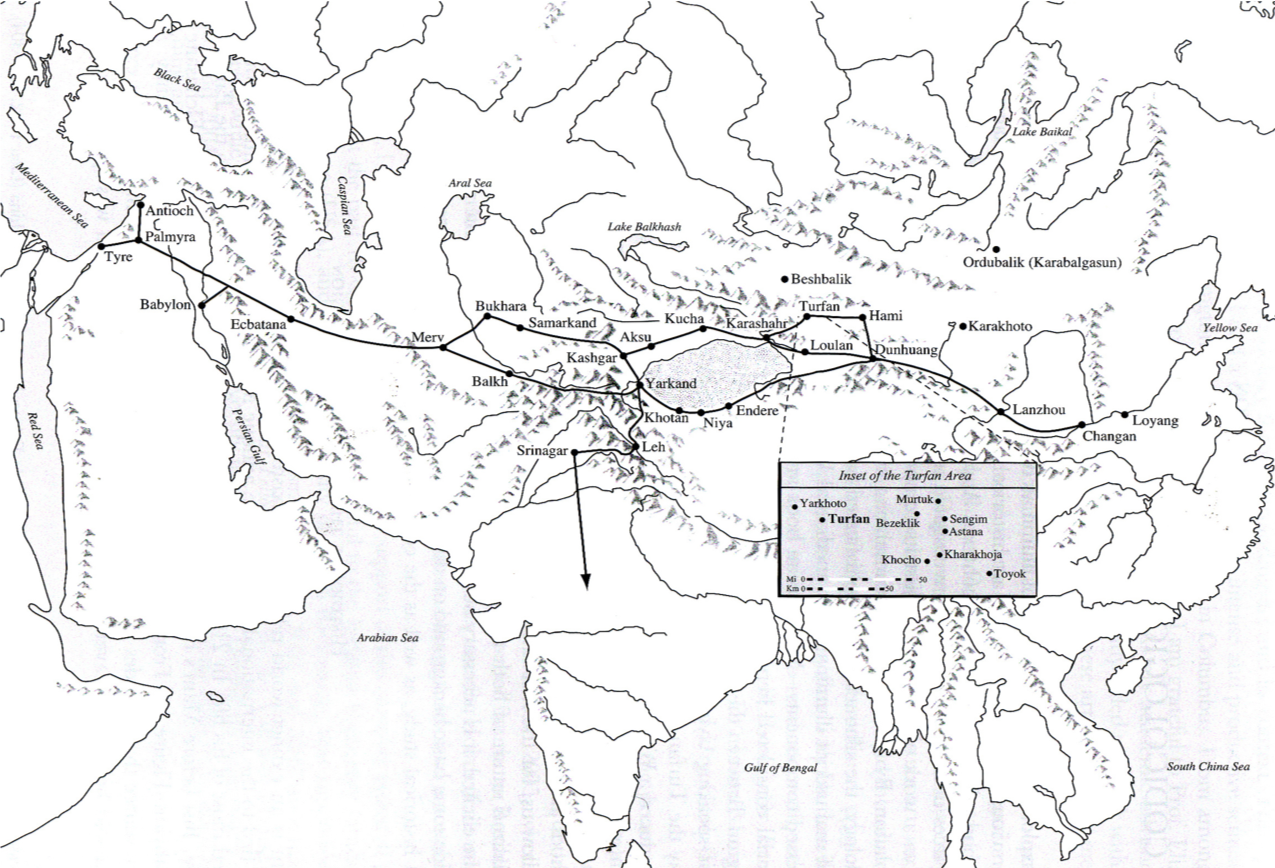

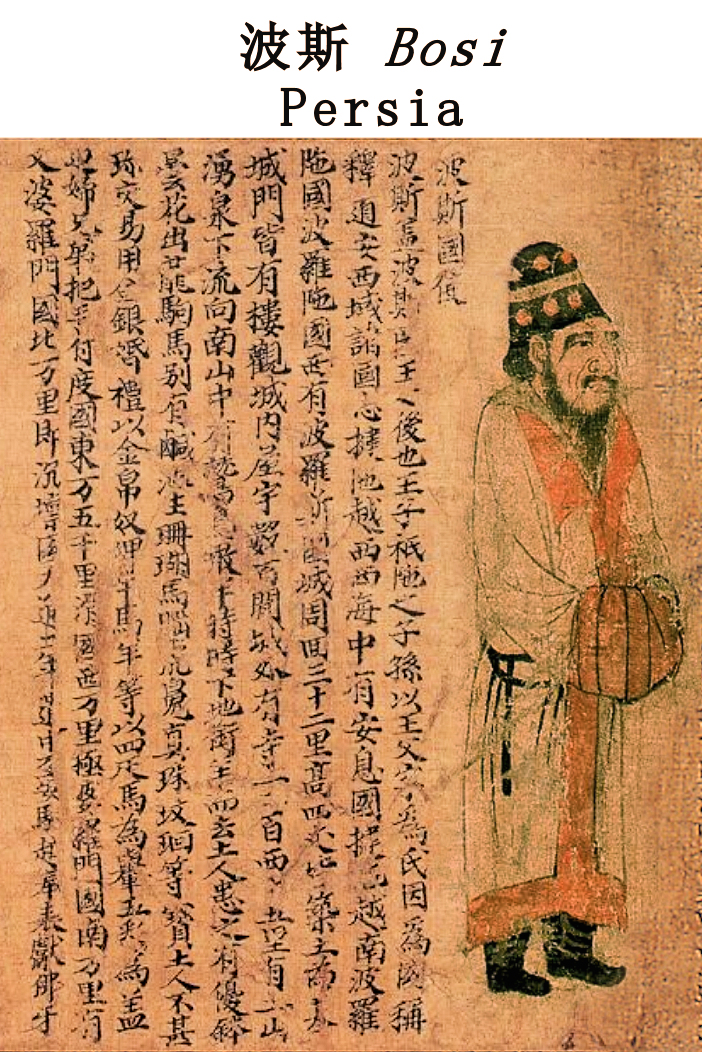

사산 제국은 이전의 파르티아와 마찬가지로 중국과 활발한 대외 관계를 맺었고, 페르시아의 사절단들도 자주 중국을 방문했다. 중국 측의 기록은 455~555년 사이에 16차례의 사산 사절단이 왔다 간 것을 기록했다.[86] 상업적으로 중국과의 육상-해양 무역은 양 측 모두에게 중요했다. 중국 남부에서는 다수의 사산 왕조 주화가 발견되었는데 이는 해상무역이 활발했음을 보여준다.

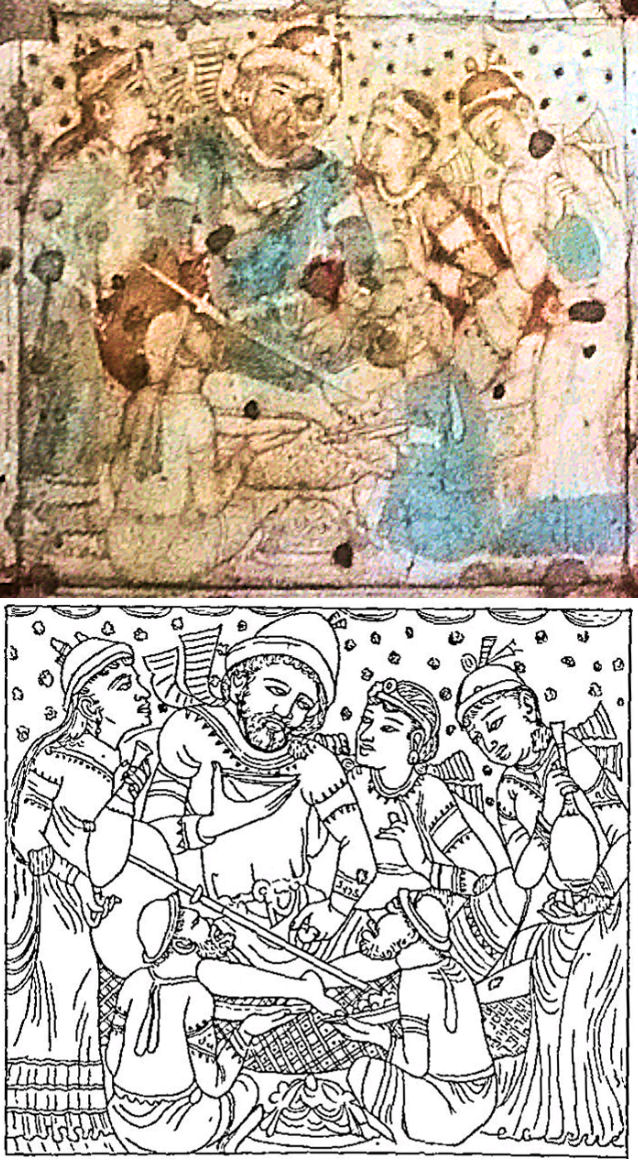

사산 황제들은 그들의 가장 재능 있는 페르시아 음악가와 무용수들을 서진·북위 시기에는 낙양, 수나라·당나라 시기에는 장안에 있는 중국 황실의 궁정으로 보냈다. 두 제국은 실크로드를 따라 이루어지는 무역을 통해 이익을 얻었으며, 이것을 보호하고 유지하는 데 있어 공통의 관심사를 공유했다. 그들은 중앙 아시아를 통과하는 무역로를 유목민과 도적들로부터 지키기 위해 국경 지역에 전초기지를 건설했다.

정치적으로, 사산 제국과 중국은 공동의 적인 에프탈에 대항하여 동맹을 맺기 위해 여러 차례 노력했다는 증거가 있다. 이후 내륙아시아에서 유목민인 돌궐이 급격히 부상하자 서로 협력한 것으로 보이는 기록도 있다.

아랍 무슬림들의 페르시아 침공 이후, 야즈데게르드 3세의 아들 페로즈는 몇몇 페르시아 귀족들과 함께 탈출하여 중국 황실로 피신했다. 그와 그의 아들 나르시에는 모두 중국 궁정에서 높은 직위를 받았다. 적어도 두 차례 이상, 670년을 마지막으로 중국 군대가 페로즈와 함께 파견되어 사산 제국을 복원하려는 노력을 하기도 했다. 나르시에는 훗날 황실 근위대 사령관직에 올랐고, 그의 후손들은 페르시아의 왕자로서 귀족으로 인정받아 대대로 존경받았으며, 시간이 지나면서 점차 한족에 동화되었다. 이때 중국의 황제는 당 고종이었다.

샤푸르 1세는 페르시아와 인근 지역을 정복한 뒤, 인도 아대륙 북서쪽으로 세력을 확장했다.[88] 이전에 그곳을 지배했던 쿠샨인들은 그에게 패퇴했고, 곧 사산 제국의 종주권을 받아들여야 했다.[88] 비록 그들은 4세기 경에 갠지스 강 유역에서 발흥한 굽타 제국으로 대체되었지만, 사산 제국은 이 시기 내내 인도 북서부에서 영향력을 유지했다.

과거 쿠샨인들의 지배를 받았던 페르시아와 인도 북서부는, 이 시기에 사산 제국의 관습이 쿠샨 영토로 퍼지면서 서로 문화적·정치적 교류를 이어갔다. 특히 쿠샨인들은 페르시아의 황제 관념과 미술 작품 등에 큰 영향을 받았으며, 때로는 차투랑가와 같은 오락을 수출하기도 했다. 그 대가로 페르시아인들은 백개먼을 인도에 소개했다.

호스로 1세의 통치 기간 동안, 인도에서 수입된 수많은 서적들이 페르시아에 도착하여 팔라비어로 번역되었으며, 다시 이들 중 대부분은 나중에 이슬람 학자들에 의해 아랍어로 번역되었다. 이것의 주목할 만한 예 중 하나는 페르시아 장관 중 하나인 보르즈야가 인도 서적『판차탄트라』를 번역한 것인데, 이것은 훗날 아랍 문학과 유럽 문학에도 소개되었다.[89] 피르다우시의『샤나메』에는 이에 대한 자세한 내용이 기록되어 있다.[90]

보르즈야는 인도의 책에서, 그 땅의 산에서 자라는 식물을 죽은 자들의 위에 뿌리면 그들이 되살아난다는 내용을 읽었다. 보르즈야는 곧 호스로 1세에게 식물을 얻기 위해 인도로 여행하는 것을 허락해달라고 청했다[...] 성과 없는 탐색 끝에, 그는 금욕적으로 이끌렸고 식물의 비밀을 그에게 밝혔다. '식물'은 말이였고, '산'은 학문이었으며, '죽음'은 무지한 자들이였다. 그는 보르즈야에게 자신의 보물실에 보관되어 있는, 칼릴라라고 불리는 무지의 치유법에 대해 말했다. 인도의 왕은 보르즈야가 그것을 베끼지 않는 한 칼릴라를 읽어도 좋다고 허락했다. 보르즈야는 이 조건을 받아들여 그 책을 받았지만, 그는 매일 책의 한 장씩을 외우기 시작했다. 이후 그는 방으로 돌아와서 그날 외운 것을 기록한 뒤, 사본을 만들어 페르시아로 보냈다. 당시 재상인 보조르그메어는 이를 팔라비어로 번역하고, 그의 요청에 따라 첫 번째 장을 그의 이름을 따서 지었다.

사산 제국은 서쪽의 로마 제국과 대립하였고, 동쪽에서는 쿠샨 제국 멸망 이후 등장한 키다라, 에프탈 등 유목민족의 침입에 시달렸다.[81] 이를 막기 위해 투스 성채, 니샤푸르 등의 요새와 200km 길이의 고르간 장성을 건설하여 국경을 안정시켰다.[81] 이 요새들은 훗날 학문과 무역의 중심지가 되기도 했다.

남쪽에서는 아랍인들이 침입해 왔으며, 라흠 왕국이 완충지대 역할을 했다. 그러나 602년 호스로 2세가 라흠 왕국을 멸망시키면서 알 카디시야 전투와 니하반드 전투에서 연패, 결국 이슬람 세력에게 정복당하는 원인이 되었다.

북쪽에서는 하자르와 돌궐의 침입이 잦았고, 메디아가 약탈당하기도 했다. 사산 제국은 데르벤트를 포함한 캅카스 지역에 요새를 건설하여 이들의 공격을 막았다.

7. 1. 로마

사산 제국은 창시자인 아르다시르 1세 시기부터 로마 제국과 지속적으로 충돌하였으며, 395년 로마 제국의 동·서 분열 이후 콘스탄티노폴리스에 수도를 두고 통치한 동로마 제국과도 여전히 적대 관계를 유지했다.[58] 파르티아 왕조를 계승한 사산 왕조는 이웃 라이벌인 비잔티움 제국(동로마 제국)과 함께 400년 이상 세계 주요 강국으로 인정받았다.[8][9][10]4~5세기 중반까지는 양국의 충돌이 잠시 소강 상태에 접어들었으나, 5세기 후반부터는 반대로 매우 빈번해지기 시작했고, 7세기 초에 그 정점을 찍었다.[58] 특히 602년-628년 비잔티움-사산 전쟁은 비잔티움 수도 콘스탄티노폴리스 공방전을 포함하여 양 측의 인적·물적 자원을 극도로 고갈시켰다.[82] 게다가 제국 내 사회 갈등이 제국을 상당히 더 약화시켰다.[83]

결과적으로, 전쟁이 끝난 지 불과 몇 년 만에 두 제국을 침공한 아랍 이슬람 세력은 급속하게 사산 제국 전체를 정복했고, 아랍-동로마 전쟁에서 승리하면서 레반트, 아르메니아, 이집트, 북아프리카를 장악했다.[82][83] 그 후 몇 세기 동안, 동로마 제국의 절반과 페르시아 전역이 이슬람 제국의 지배 하에 들어갔다.

7. 2. 악숨

522년, 호스로 1세가 통치하기 직전, 악숨인들이 아라비아 남부의 힘야르 왕국을 공격했다. 현지 아랍인 지도자는 사산 제국 황제에게 도움을 호소했으나, 당시 악숨 군대는 동로마 홍해 함대의 지원을 받고 있었고, 얼마 지나지 않아 예멘 지역이 그들의 손에 넘어갔다. 악숨인들은 힘야르 왕국을 속국으로 만들고 기독교 왕을 세운 뒤 돌아갔다.[84]531년, 유스티니아누스 1세는 인도와의 해상 무역이 페르시아인들로 인해 방해받는다고 말하면서, 예멘의 악숨인들이 그들을 차단해주기를 요청했다. 하지만 그때는 아브라하라는 장군이 예멘 왕위를 장악하고 독립 국가를 선포했던 터라, 악숨인들은 이 요청을 수락할 수 없었다.[84] 아브라하가 죽은 뒤, 그의 아들 중 한 명인 마드카리브가 호스로 1세의 지원을 받아 578년경 자신의 형제를 폐위시키고 왕위에 올랐다. 이후 예멘은 628년 이슬람에게 정복될 때까지 사산 제국의 영향력 아래에 있었다.[84]

결국 유스티니아누스는 예멘에 사산 왕조의 해상 세력이 존재하게 된 데 책임이 있었다. 예멘 아랍인들에게 지원을 제공하지 않음으로써 호스로 1세는 마드-카리브를 도울 수 있었고, 그 결과 예멘을 사산 제국의 속국으로 만들었다.[85]

7. 3. 중국

사산 제국은 이전의 파르티아와 마찬가지로 중국과 활발한 대외 관계를 맺었고, 페르시아의 사절단들도 자주 중국을 방문했다. 중국 측의 기록은 455~555년 사이에 16차례의 사산 사절단이 왔다 간 것을 기록했다.[86] 상업적으로 중국과의 육상-해양 무역은 양 측 모두에게 중요했다. 중국 남부에서는 다수의 사산 왕조 주화가 발견되었는데 이는 해상무역이 활발했음을 보여준다.사산 황제들은 그들의 가장 재능 있는 페르시아 음악가와 무용수들을 서진·북위 시기에는 낙양, 수나라·당나라 시기에는 장안에 있는 중국 황실의 궁정으로 보냈다. 두 제국은 실크로드를 따라 이루어지는 무역을 통해 이익을 얻었으며, 이것을 보호하고 유지하는 데 있어 공통의 관심사를 공유했다. 그들은 중앙 아시아를 통과하는 무역로를 유목민과 도적들로부터 지키기 위해 국경 지역에 전초기지를 건설했다.

정치적으로, 사산 제국과 중국은 공동의 적인 에프탈에 대항하여 동맹을 맺기 위해 여러 차례 노력했다는 증거가 있다. 이후 내륙아시아에서 유목민인 돌궐이 급격히 부상하자 서로 협력한 것으로 보이는 기록도 있다.

아랍 무슬림들의 페르시아 침공 이후, 야즈데게르드 3세의 아들 페로즈는 몇몇 페르시아 귀족들과 함께 탈출하여 중국 황실로 피신했다. 그와 그의 아들 나르시에는 모두 중국 궁정에서 높은 직위를 받았다. 적어도 두 차례 이상, 670년을 마지막으로 중국 군대가 페로즈와 함께 파견되어 사산 제국을 복원하려는 노력을 하기도 했다. 나르시에는 훗날 황실 근위대 사령관직에 올랐고, 그의 후손들은 페르시아의 왕자로서 귀족으로 인정받아 대대로 존경받았으며, 시간이 지나면서 점차 한족에 동화되었다. 이때 중국의 황제는 당 고종이었다.

7. 4. 인도

샤푸르 1세는 페르시아와 인근 지역을 정복한 뒤, 인도 아대륙 북서쪽으로 세력을 확장했다.[88] 이전에 그곳을 지배했던 쿠샨인들은 그에게 패퇴했고, 곧 사산 제국의 종주권을 받아들여야 했다.[88] 비록 그들은 4세기 경에 갠지스 강 유역에서 발흥한 굽타 제국으로 대체되었지만, 사산 제국은 이 시기 내내 인도 북서부에서 영향력을 유지했다.과거 쿠샨인들의 지배를 받았던 페르시아와 인도 북서부는, 이 시기에 사산 제국의 관습이 쿠샨 영토로 퍼지면서 서로 문화적·정치적 교류를 이어갔다. 특히 쿠샨인들은 페르시아의 황제 관념과 미술 작품 등에 큰 영향을 받았으며, 때로는 차투랑가와 같은 오락을 수출하기도 했다. 그 대가로 페르시아인들은 백개먼을 인도에 소개했다.

호스로 1세의 통치 기간 동안, 인도에서 수입된 수많은 서적들이 페르시아에 도착하여 팔라비어로 번역되었으며, 다시 이들 중 대부분은 나중에 이슬람 학자들에 의해 아랍어로 번역되었다. 이것의 주목할 만한 예 중 하나는 페르시아 장관 중 하나인 보르즈야가 인도 서적『판차탄트라』를 번역한 것인데, 이것은 훗날 아랍 문학과 유럽 문학에도 소개되었다.[89] 피르다우시의『샤나메』에는 이에 대한 자세한 내용이 기록되어 있다.[90]

7. 5. 기타

사산 제국은 서쪽의 로마 제국과 대립하였고, 동쪽에서는 쿠샨 제국 멸망 이후 등장한 키다라, 에프탈 등 유목민족의 침입에 시달렸다.[81] 이를 막기 위해 투스 성채, 니샤푸르 등의 요새와 200km 길이의 고르간 장성을 건설하여 국경을 안정시켰다.[81] 이 요새들은 훗날 학문과 무역의 중심지가 되기도 했다.남쪽에서는 아랍인들이 침입해 왔으며, 라흠 왕국이 완충지대 역할을 했다. 그러나 602년 호스로 2세가 라흠 왕국을 멸망시키면서 알 카디시야 전투와 니하반드 전투에서 연패, 결국 이슬람 세력에게 정복당하는 원인이 되었다.

북쪽에서는 하자르와 돌궐의 침입이 잦았고, 메디아가 약탈당하기도 했다. 사산 제국은 데르벤트를 포함한 캅카스 지역에 요새를 건설하여 이들의 공격을 막았다.

사산 왕조는 파르티아와 마찬가지로 로마 제국과 적대 관계였다. 콘스탄티노폴리스를 수도로 한 비잔티움 제국은 사산 제국의 주요 적이었고, 두 제국 간의 전쟁은 빈번했다.[58] 602년-628년 비잔티움-사산 전쟁은 양국 모두에게 큰 피해를 입혔고, 사회 갈등까지 겹치면서 제국은 더욱 약화되었다.[82][83] 결국 사산 제국은 라쉬둔 칼리파국의 침입으로 멸망했고, 비잔티움 제국 역시 레반트 지역, 카프카스, 이집트, 북아프리카를 상실했다.

8. 문화

사산조에서 발전된 행정 조직과 문화는 후대 이슬람 시대에도 큰 영향을 미쳤다.

호스로 2세 시대에 화려하고 세련된 궁정 요리가 확립되었다. 사산 왕조가 멸망한 후에도 아바스 왕조 이슬람 제국의 상류층에 계승되었고, 나중에는 남아시아, 중동, 북아프리카까지 영향을 미쳤다.[144] 기록에 남아 있는 요리에는 케밥(케밥/كبابar)과 포도(포도/عنبar)잎 돌마(돌마/dolmatr)가 포함되어 있다.

크테시폰에는 '그랜드 스쿨'이라고 불리는 주요 학교가 있었다.[99] 처음에는 약 50명의 학생들만이 그곳에서 공부할 수 있었으나, 100년도 채 지나지 않아 학생의 수는 3만 명이 넘었다.[99]

사산 제국 시대에는 조로아스터교 우선 정책과 군사 중심 사회의 영향으로 문학 분야에서 큰 발전은 없었다. 그러나 호스로 1세와 같은 황제들의 후원으로 문학은 점차 발전하기 시작했다. 플라톤과 아리스토텔레스의 저작이 팔라비어로 번역되었고, 샤나메의 근간이 된 『카르나마크 이 아르탁시르 이 파파칸』과 같은 역사·로맨스 혼합 소설이 집필되었다. 인도의 전설을 바탕으로 한 『칼릴라와 딤네』는 이 시대의 뛰어난 번역 작품으로 꼽힌다. 헬레니즘의 낭만주의 문학도 소개되었다.

529년, 동로마 황제 유스티니아누스 1세가 아테네의 아카데미아를 폐쇄하자 많은 철학자들이 사산 왕조로 망명했다. 호스로 1세는 이들을 환영하고 철학 연구를 장려했다. 그는 군데샤푸르 아카데미를 건립하여 인도, 페르시아, 시리아, 그리스의 지식을 융합하는 "그 시대의 가장 위대한 지적 중심지"로 만들었다.

예술 분야에서 사산 시대는 페르시아 문화의 높은 업적을 보여준다. 건축과 문자를 포함한 많은 요소들이 이슬람 문화에 영향을 주었다. 사산 예술의 모티프는 중앙아시아, 중국, 동로마 제국, 메로빙거 왕조 프랑스 등 넓은 지역에서 발견된다. 이슬람 예술은 사산 예술의 계승자로 여겨진다. 윌 듀란은 사산 미술이 동서양 여러 지역에 영향을 미쳤다고 평가했다.

타크 에 보스탄과 나크시 에 로스탐의 부조, 궁정의 화려한 장식들은 회화 예술의 번성을 보여준다.

아시리아 시대부터 중동 지역의 주요 사치품이었던 페르시아산 카펫은 사산 시대에 더욱 발전했다. 비단, 자수, 브로케이드, 다마스크, 태피스트리 등 다양한 재료와 기법으로 제작되었고, 의자 커버, 캐노피, 텐트, 융단 등 다양한 용도로 사용되었다. 사산 직물은 이집트에서 극동까지 유통되었고, 기독교 성인의 유물에 사용되기도 했다.

사산 황제들의 왕관은 100가지가 넘는 종류가 있었으며, 각 시대의 문화, 경제, 역사, 사회적 상황과 황제의 성격을 반영한다. 왕관의 상징들은 착용자의 종교적 믿음을 나타낸다.

사산 제국은 아케메네스 제국의 후계자를 자처하며 페르시아의 영광을 회복하고자 했다. 헬레니즘 미술을 수용하여 페르시아 전통 예술을 발전시켰다. 파르티아 시대에는 헬레니즘 미술이 외형만 수용되었지만, 사산 예술은 헬레니즘과 페르시아 문화를 결합시켰다. 퍼거스슨은 사산 시대에 페르시아가 힘과 안정을 되찾고 전통 미술이 발전했다고 평가했다.

피루자바드, 비샤푸르, 크테시폰 등의 궁전 유적은 사산 황제들의 화려한 생활을 보여준다. 샤푸르 1세 시기 대저택의 아치는 가로 24m, 세로 36m의 웅장한 크기를 자랑하며, 페르시아 건축의 중요한 예로 여겨진다. 페르시아인들은 사각형 건물에 원형 돔을 짓는 문제를 해결하기 위해 스퀴치 방법을 고안했다. 피루자바드 궁전은 이 방법의 초기 예시이다. 사산 건축은 공간의 독특한 활용이 특징이며, 레이 근처 찰 타르칸에서 좋은 예를 볼 수 있다.

사산 왕조 시대의 유리 공예품이나 은제 공예품은 세계적인 수준이었으며, 7세기 일본에 전래된 유물은 정창원에 보관되어 있다. 페르시아 견직물도 제작되었다.

8. 1. 교육

크테시폰에는 '그랜드 스쿨'이라고 불리는 주요 학교가 있었다.[99] 처음에는 약 50명의 학생들만이 그곳에서 공부할 수 있었으나, 100년도 채 지나지 않아 학생의 수는 3만 명이 넘었다.[99]8. 2. 예술, 과학, 문학

사산 제국 시대에는 조로아스터교 우선 정책과 군사 중심 사회의 영향으로 문학 분야에서 큰 발전은 없었다. 그러나 호스로 1세와 같은 황제들의 후원으로 문학은 점차 발전하기 시작했다. 플라톤과 아리스토텔레스의 저작이 팔라비어로 번역되었고, 샤나메의 근간이 된 『카르나마크 이 아르탁시르 이 파파칸』과 같은 역사·로맨스 혼합 소설이 집필되었다. 인도의 전설을 바탕으로 한 『칼릴라와 딤네』는 이 시대의 뛰어난 번역 작품으로 꼽힌다. 헬레니즘의 낭만주의 문학도 소개되었다.529년, 동로마 황제 유스티니아누스 1세가 아테네의 아카데미아를 폐쇄하자 많은 철학자들이 사산 왕조로 망명했다. 호스로 1세는 이들을 환영하고 철학 연구를 장려했다. 그는 군데샤푸르 아카데미를 건립하여 인도, 페르시아, 시리아, 그리스의 지식을 융합하는 "그 시대의 가장 위대한 지적 중심지"로 만들었다.

예술 분야에서 사산 시대는 페르시아 문화의 높은 업적을 보여준다. 건축과 문자를 포함한 많은 요소들이 이슬람 문화에 영향을 주었다. 사산 예술의 모티프는 중앙아시아, 중국, 동로마 제국, 메로빙거 왕조 프랑스 등 넓은 지역에서 발견된다. 이슬람 예술은 사산 예술의 계승자로 여겨진다. 윌 듀란은 사산 미술이 동서양 여러 지역에 영향을 미쳤다고 평가했다.

타크 에 보스탄과 나크시 에 로스탐의 부조, 궁정의 화려한 장식들은 회화 예술의 번성을 보여준다.

아시리아 시대부터 중동 지역의 주요 사치품이었던 페르시아산 카펫은 사산 시대에 더욱 발전했다. 비단, 자수, 브로케이드, 다마스크, 태피스트리 등 다양한 재료와 기법으로 제작되었고, 의자 커버, 캐노피, 텐트, 융단 등 다양한 용도로 사용되었다. 사산 직물은 이집트에서 극동까지 유통되었고, 기독교 성인의 유물에 사용되기도 했다.

사산 황제들의 왕관은 100가지가 넘는 종류가 있었으며, 각 시대의 문화, 경제, 역사, 사회적 상황과 황제의 성격을 반영한다. 왕관의 상징들은 착용자의 종교적 믿음을 나타낸다.

사산 제국은 아케메네스 제국의 후계자를 자처하며 페르시아의 영광을 회복하고자 했다. 헬레니즘 미술을 수용하여 페르시아 전통 예술을 발전시켰다. 파르티아 시대에는 헬레니즘 미술이 외형만 수용되었지만, 사산 예술은 헬레니즘과 페르시아 문화를 결합시켰다. 퍼거스슨은 사산 시대에 페르시아가 힘과 안정을 되찾고 전통 미술이 발전했다고 평가했다.

피루자바드, 비샤푸르, 크테시폰 등의 궁전 유적은 사산 황제들의 화려한 생활을 보여준다. 샤푸르 1세 시기 대저택의 아치는 가로 24m, 세로 36m의 웅장한 크기를 자랑하며, 페르시아 건축의 중요한 예로 여겨진다. 페르시아인들은 사각형 건물에 원형 돔을 짓는 문제를 해결하기 위해 스퀴치 방법을 고안했다. 피루자바드 궁전은 이 방법의 초기 예시이다. 사산 건축은 공간의 독특한 활용이 특징이며, 레이 근처 찰 타르칸에서 좋은 예를 볼 수 있다.

사산 왕조 시대의 유리 공예품이나 은제 공예품은 세계적인 수준이었으며, 7세기 일본에 전래된 유물은 정창원에 보관되어 있다. 페르시아 견직물도 제작되었다.

9. 경제

사산 제국 경제는 농업에 크게 의존했으며, 후지스탄과 이라크가 가장 중요한 농업 지역이었다. 나흐라반 운하는 사산조 시대 관개 시스템의 훌륭한 사례 중 하나이며, 이러한 시설들은 현재에도 이란에서 찾아볼 수 있다. 슈슈타르 역사적 수리 시스템은 유네스코 세계유산으로 지정되어 있다.

사산조 왕국의 산지는 그 지역 유목민들이 벌목에 이용했으며, 사산조 왕국의 중앙집권적 성격 덕분에 유목민과 산간 주민들에게 세금을 부과할 수 있었다. 호스로 1세 통치 기간 동안 더 많은 토지가 중앙 행정부의 통제하에 들어왔다.[106]

사산조 시대에는 두 개의 무역로가 이용되었다. 하나는 북쪽의 유명한 실크로드이고, 다른 하나는 사산조 시대 남부 해안의 덜 알려진 무역로이다. 수사, 군데샤푸르, 슈슈타르의 공장들은 비단 생산으로 유명했으며, 중국 공장들과 경쟁했다. 사산조 왕조는 시골 주민들에게 큰 관용을 보였는데, 이로 인해 주민들은 기근에 대비해 비축할 수 있었다.

사산조에서는 지름 3cm의 크고 얇은 고순도 은화인 1드라크마 은화를 다량 발행했다. 도안은 공통적으로 한쪽 면에는 왕관을 쓴 왕의 측면 흉상과 파흘라비어로 된 왕명 등의 명문이, 다른 쪽 면에는 불사당과 두 명의 수호신상, 그리고 발행지와 발행 연도를 나타내는 파흘라비어 명문이 새겨져 있다.

현장은 페르시아를 방문한 적은 없었지만, 페르시아에 대한 정보를 얻었다. 『대당서역기』 제11권 제20절에는 파르스국(페르시아) 기록으로 "좋은 말과 낙타가 많고, 화폐로는 큰 은전을 사용한다"고 기록되어 있다. 중국의 정공 원형 동전과 비교하면, 사산조의 1드라크마 은화는 아름답고 크다.

마이클 미치너가 편찬한 「동양 화폐와 그 가치: 고대·고전기의 세계」에는 1드라크마 은화를 중심으로 사산조의 화폐 473점을 수록하고 있지만, 주변 국가들도 사산조와 유사한 화폐를 많이 발행했다. 사산조에서 발행된 은화는 소그드인 등 중앙유라시아 사회에서 고액 결제용 기축통화로서도 존중받았다.

9. 1. 농경

사산 제국은 인구 대다수가 소작농인 농경 사회였다.[106] 경제는 티그리스 강·유프라테스 강으로부터의 관개 농업에 의존했으며, 고대로부터 여러 수로와 운하가 건설된 후제스탄과 메소포타미아는 가장 중요한 지역이었다.[106] 나흐라반 운하는 사산 관개 시스템의 대표적인 예 중 하나이며, 그 외에도 많은 시설들이 여전히 페르시아에서 발견되고 있다.[106]사산조 왕국의 산지는 그 지역 유목민들이 벌목에 이용했으며, 중앙집권적 성격 덕분에 유목민과 산간 주민들에게 세금을 부과할 수 있었다. 호스로 1세 통치 기간 동안 더 많은 토지가 중앙 행정부의 통제하에 들어왔다.[106]

사산조 시대에는 북쪽의 실크로드와 남부 해안의 무역로가 이용되었다. 수사, 군데샤푸르, 슈슈타르의 공장들은 비단 생산으로 유명했으며, 중국 공장들과 경쟁했다. 사산조 왕조는 시골 주민들에게 큰 관용을 보였는데, 이로 인해 주민들은 기근에 대비해 비축할 수 있었다.

9. 2. 국제 무역

사산 왕조 시대 페르시아의 산업은 농촌에서 도시 형태로 발전했다. 많은 길드가 존재했다. 잘 관리되고 정비된 도로와 다리는 국가 우편과 상인 대상의 이동을 가능하게 하여 크테시폰을 모든 주와 연결했으며, 페르시아만에는 인도와의 무역을 가속화하기 위한 항구가 건설되었다.[101] 사산조 상인들은 먼 곳까지 활동하며 점차 로마인들을 수익성 높은 인도양 무역로에서 몰아냈다.[107] 최근 고고학적 발견에 따르면, 사산조 시대에는 상품에 특별한 라벨(상업용 라벨)을 사용하여 브랜드를 홍보하고 품질을 구분하는 방법을 사용했다는 흥미로운 사실이 밝혀졌다.[108]

호스로 1세는 이미 광대한 무역 네트워크를 더욱 확장했다. 사산조 국가는 이제 무역에 대한 독점적 통제를 강화하는 경향을 보였으며, 고급 상품이 이전보다 무역에서 훨씬 더 중요한 역할을 맡게 되었고, 항구, 카라반사라이, 다리 등의 건설이 활발하게 이루어진 것은 무역과 도시화와 관련이 있었다. 호스로 1세 시대 페르시아는 인도양, 중앙아시아, 러시아 남부의 국제 무역을 지배했지만, 비잔티움 제국과의 경쟁은 때때로 치열했다. 오만과 예멘에 있는 사산조 유적은 인도와의 무역의 중요성을 보여주지만, 중국과의 비단 무역은 주로 사산조의 봉신국과 이란계 민족인 소그드인의 손에 있었다.[109] 571년 예멘에서 생산된 향료에 대한 직접적인 통제권이 사산조 제국에 넘어왔다.

사산조의 주요 수출품은 비단, 모직물과 금실 직물, 카펫과 융단, 가죽, 그리고 페르시아만산 진주였다. 중국(종이, 비단)과 인도(향신료)에서 온 상품들도 있었는데, 이에 대해 사산조 세관은 세금을 부과했고, 제국에서 유럽으로 재수출되었다.[110]

또한 야금 생산이 증가한 시대로, 이란은 "아시아의 무기고"라는 명성을 얻었다. 대부분의 사산조 광산 중심지는 제국의 변방, 즉 아르메니아, 코카서스, 그리고 무엇보다 트란스옥시아나에 있었다. 파미르 산맥의 놀라운 광물 자원은 타지크인들 사이에서 전설로 이어졌다. 즉, 신이 세상을 창조할 때 파미르 산맥에 발이 걸려 광물이 가득한 항아리를 떨어뜨렸고, 그 광물이 그 지역에 퍼졌다는 것이다.

사산조에서는 지름 3cm의 크고 얇은 고순도 은화인 1드라크마 은화를 다량 발행했다. 도안은 공통적으로 한쪽 면에는 왕관을 쓴 왕의 측면 흉상과 파흘라비어로 된 왕명 등의 명문이, 다른 쪽 면에는 불사당과 두 명의 수호신상, 그리고 발행지와 발행 연도를 나타내는 파흘라비어 명문이 새겨져 있다.

현장은 페르시아를 방문한 적은 없었지만, 페르시아에 대한 정보를 얻었다. 『대당서역기』 제11권 제20절에는 파르스국(페르시아) 기록으로 "좋은 말과 낙타가 많고, 화폐로는 큰 은전을 사용한다"고 기록되어 있다. 중국의 정공 원형 동전과 비교하면, 사산조의 1드라크마 은화는 아름답고 크다.

마이클 미치너가 편찬한 「동양 화폐와 그 가치: 고대·고전기의 세계」에는 1드라크마 은화를 중심으로 사산조의 화폐 473점을 수록하고 있지만, 주변 국가들도 사산조와 유사한 화폐를 많이 발행했다. 사산조에서 발행된 은화는 소그드인 등 중앙유라시아 사회에서 고액 결제용 기축통화로서도 존중받았다.

6세기부터 사산 제국은 페르시아 만 연안에 항구 도시들을 여럿 건설함으로써 아라비아 해의 해상권을 장악하고, 인도까지 이어지는 무역로를 장악하고자 했다. 이는 로마 제국과의 갈등을 야기했다. 비단은 당시 로마에서 주요 사치품 중 하나였으며, 수요가 공급을 따라가지 못했다. 그러나 당시 비단이 수입되는 루트가 모조리 사산 제국에게 차단되었기 때문에, 로마는 악숨 제국에게 도움을 요청하여 일시적으로 홍해의 무역로를 확보했다. 하지만 최종적으로 이는 실패했고, 오히려 홍해의 입구인 예멘 지역을 사산 제국에게 넘겨주었다.

프로코피우스에 따르면, 유스티니아누스 1세는 악숨에 사절단을 보내어 "인도인들로부터 비단을 사서 로마인들에게 팔아 주시오"라는 요청을 했다고 한다. 악숨은 많은 돈을 벌게 될 것이고, 로마는 비단을 안정적으로 확보할 수 있었으며 더 이상 페르시아에게 돈을 보내지 않아도 되는 등 서로에게 좋은 거래였기 때문이다. 하지만 이 문제는 얼마 지나지 않아 로마 제국에 누에가 도입되면서 해결되었다.

사산 시대에는 실크 로드로 대표되는 육상 무역로와 페르시아만 연안의 해양 무역로, 두 개의 주요 무역로가 중국과의 거래에 사용되었다. 사산 동전이 중국의 해안 도시에서 발견되면서 해상 무역이 활발했음을 알 수 있다. 수사, 군데샤푸르, 슈슈타르의 비단 제조소들은 품질 높은 비단을 제작하는 것으로 유명했고, 중국의 그것과 서로 경쟁하기도 했다.[86]

사산 왕조는 그 이전의 파르티아 왕조와 마찬가지로 중국과 활발한 외교 관계를 유지했으며, 페르시아 사절들이 자주 중국을 방문했다. 중국 문서에는 455년부터 555년까지 사산 왕조에서 중국으로 파견된 16차례의 사절단에 대한 기록이 있다. 무역 측면에서 중국과의 육상 및 해상 무역은 사산 왕조와 중국 제국 모두에게 중요했다.

사산 왕조의 왕들은 여러 차례에 걸쳐 가장 재능 있는 페르시아 음악가와 무용수들을 중국 황실에 보냈다. 진(265~420)과 북위 왕조 시대에는 낙양의 중국 황실에, 수와 당 왕조 시대에는 장안의 중국 황실에 보냈다. 두 제국은 실크로드를 통한 무역으로 이익을 얻었고, 그 무역을 보존하고 보호하는 데 공통의 이익을 공유했다. 두 제국은 중앙아시아를 통과하는 무역로를 보호하기 위해 협력했으며, 유목민 부족과 산적으로부터 대상을 안전하게 보호하기 위해 국경 지역에 전초 기지를 건설했다.

정치적으로 볼 때, 사산 왕조와 중국은 공동의 적, 즉 헵탈(Hephthalites)에 대항하여 동맹을 맺으려 했던 여러 시도의 증거가 있다. 내아시아에서 유목민 돌궐(Göktürks)이 부상하자 중국과 사산 왕조는 돌궐의 진격을 무력화하기 위해 협력한 것으로 보인다. 모그 산의 문서는 아랍 침략 당시 소그디아나 왕의 휘하에 중국 장군이 있었음을 보여준다.

이슬람 아랍인들의 이란 침략 이후, 예즈데게르드 3세의 아들 페로즈 3세는 몇몇 페르시아 귀족들과 함께 도망쳐 중국 황실에 피신했다. 페로즈와 그의 아들 나르시에는 중국 조정에서 높은 벼슬을 받았다. 적어도 두 차례, 아마도 670년에 사산 왕조의 옥좌를 페로즈에게 돌려주기 위해 중국군이 페로즈와 함께 파견되었다. 나르시에는 나중에 중국 황실 근위대 사령관의 자리에 올랐고, 그의 후손들은 중국에 존경받는 왕자로 살았다. 아랍 정복으로부터 도망친 사산 왕조 난민들은 중국에 정착했다. 당시 중국의 황제는 당 고종이었다.

9. 2. 1. 로마 제국과의 경쟁

6세기부터 사산 제국은 페르시아 만 연안에 항구 도시들을 여럿 건설함으로써 아라비아 해의 해상권을 장악하고, 인도까지 이어지는 무역로를 장악하고자 했다. 이는 로마 제국과의 갈등을 야기했다. 비단은 당시 로마에서 주요 사치품 중 하나였으며, 수요가 공급을 따라가지 못했다. 그러나 당시 비단이 수입되는 루트가 모조리 사산 제국에게 차단되었기 때문에, 로마는 악숨 제국에게 도움을 요청하여 일시적으로 홍해의 무역로를 확보했다. 하지만 최종적으로 이는 실패했고, 오히려 홍해의 입구인 예멘 지역을 사산 제국에게 넘겨주었다.

프로코피우스에 따르면, 유스티니아누스 1세는 악숨에 사절단을 보내어 "인도인들로부터 비단을 사서 로마인들에게 팔아 주시오"라는 요청을 했다고 한다. 악숨은 많은 돈을 벌게 될 것이고, 로마는 비단을 안정적으로 확보할 수 있었으며 더 이상 페르시아에게 돈을 보내지 않아도 되는 등 서로에게 좋은 거래였기 때문이다. 하지만 이 문제는 얼마 지나지 않아 로마 제국에 누에가 도입되면서 해결되었다.

9. 2. 2. 중국과의 무역

사산 시대에는 실크 로드로 대표되는 육상 무역로와 페르시아만 연안의 해양 무역로, 두 개의 주요 무역로가 중국과의 거래에 사용되었다. 사산 동전이 중국의 해안 도시에서 발견되면서 해상 무역이 활발했음을 알 수 있다. 수사, 군데샤푸르, 슈슈타르의 비단 제조소들은 품질 높은 비단을 제작하는 것으로 유명했고, 중국의 그것과 서로 경쟁하기도 했다.[86]

사산 왕조는 그 이전의 파르티아 왕조와 마찬가지로 중국과 활발한 외교 관계를 유지했으며, 페르시아 사절들이 자주 중국을 방문했다. 중국 문서에는 455년부터 555년까지 사산 왕조에서 중국으로 파견된 16차례의 사절단에 대한 기록이 있다. 무역 측면에서 중국과의 육상 및 해상 무역은 사산 왕조와 중국 제국 모두에게 중요했다.

사산 왕조의 왕들은 여러 차례에 걸쳐 가장 재능 있는 페르시아 음악가와 무용수들을 중국 황실에 보냈다. 진(265~420)과 북위 왕조 시대에는 낙양의 중국 황실에, 수와 당 왕조 시대에는 장안의 중국 황실에 보냈다. 두 제국은 실크로드를 통한 무역으로 이익을 얻었고, 그 무역을 보존하고 보호하는 데 공통의 이익을 공유했다. 두 제국은 중앙아시아를 통과하는 무역로를 보호하기 위해 협력했으며, 유목민 부족과 산적으로부터 대상을 안전하게 보호하기 위해 국경 지역에 전초 기지를 건설했다.

정치적으로 볼 때, 사산 왕조와 중국은 공동의 적, 즉 헵탈리트(Hephthalites)에 대항하여 동맹을 맺으려 했던 여러 시도의 증거가 있다. 내아시아에서 유목민 돌궐(Göktürks)이 부상하자 중국과 사산 왕조는 돌궐의 진격을 무력화하기 위해 협력한 것으로 보인다. 모그 산(Mt. Mogh)의 문서는 아랍 침략 당시 소그디아나 왕의 휘하에 중국 장군이 있었음을 보여준다.

이슬람 아랍인들의 이란 침략 이후, 예즈데게르드 3세의 아들 페로즈 3세는 몇몇 페르시아 귀족들과 함께 도망쳐 중국 황실에 피신했다. 페로즈와 그의 아들 나르시에(중국식 이름: neh-shie)는 중국 조정에서 높은 벼슬을 받았다. 적어도 두 차례, 아마도 670년에 사산 왕조의 옥좌를 페로즈에게 돌려주기 위해 중국군이 페로즈와 함께 파견되었다. 나르시에는 나중에 중국 황실 근위대 사령관의 자리에 올랐고, 그의 후손들은 중국에 존경받는 왕자로 살았다. 아랍 정복으로부터 도망친 사산 왕조 난민들은 중국에 정착했다. 당시 중국의 황제는 당 고종이었다.

9. 3. 산업

사산 제국의 국내 산업은 도시 형태로 발전했으며, 각 도시에는 길드가 있었다.[101] 잘 정비된 도로와 교량은 물자 수송과 상인들의 이동을 원활하게 했고, 페르시아만에는 인도와의 무역을 위한 항구가 건설되었다.[101] 사산조 상인들은 인도양 무역로에서 점차 로마인들을 몰아냈다.[107] 최근 고고학적 발견에 따르면 상품에 특별한 라벨을 붙여 브랜드를 홍보하고 품질을 구별했다.[108]호스로 1세는 무역망을 더욱 확장하고 무역에 대한 독점적 통제를 강화했다. 항구, 카라반사라이, 다리 등의 건설은 무역과 도시화를 촉진했다. 호스로 1세 시대 페르시아는 인도양, 중앙아시아, 러시아 남부의 국제 무역을 지배했지만, 비잔티움 제국과의 경쟁은 치열했다.[109] 오만과 예멘의 사산조 유적은 인도와의 무역의 중요성을 보여주며, 571년 예멘에서 생산된 향료에 대한 직접적인 통제권이 사산조 제국에 넘어왔다. 중국과의 비단 무역은 주로 소그드인이 담당했다.[109]

주요 수출품은 비단, 모직물, 금실 직물, 카펫, 융단, 가죽, 페르시아만산 진주 등이었다. 중국에서는 종이와 비단, 인도에서는 향신료를 수입하여 세금을 부과하고 유럽으로 재수출했다.[110]

야금 생산량 증가로 이란은 "아시아의 무기고"라는 명성을 얻었다. 광산 중심지는 아르메니아, 코카서스, 트란스옥시아나 등 제국 변방에 있었다. 파미르 산맥의 광물 자원은 타지크인들 사이에 신이 광물이 든 항아리를 떨어뜨려 퍼졌다는 전설을 만들었다. 사산 왕조 시대의 유리 공예품이나 은제 공예품은 세계사에 남을 만하며, 7세기 일본에 전래된 유물은 현재 정창원(正倉院)에 보관되어 있다. 페르시아 견직물도 생산되었다.

10. 종교

사산조 시대에는 서쪽에서 기독교(네스토리우스파 등)가, 동쪽에서 불교가 전래되었다. 사산조는 인도, 쿠샨 왕조, 로마 제국, 당, 돌궐 등 당시의 강대국들과 관계를 맺고 있었으며, 유라시아 서부 문명의 중심지이자 교차로이기도 했다. 이러한 토대 속에서 기독교, 조로아스터교, 불교 등 세계 종교를 종합한 마니교가 탄생했다.

파르티아 지배하에서 조로아스터교는 지역적 변형으로 분열되었고, 이란 종교 전통에서 유래한 것들도 있지만 그리스 전통에서 유래한 것들도 포함하여 지역적 수호신들이 등장하기도 했다. 알렉산드로스 대왕이 다리우스 3세로부터 페르시아 제국을 정복했을 때 그리스 다신교와 종교적 사상이 퍼져 조로아스터교와 혼합되었는데, 이는 파르티아 시대까지 계속된 그리스-페르시아 종교 및 문화의 융합 과정이었다. 그러나 사산 왕조 시대에는 정통 조로아스터교가 부활되었고, 이 종교는 수많은 중요한 발전을 거치게 된다.

사산조 시대의 조로아스터교는 조로아스터교의 경전인 아베스타에 제시된 관행과는 명확한 차이를 보였다. 사산 왕조의 종교 정책은 수많은 종교 개혁 운동, 특히 종교 지도자 마니와 마즈다크에 의해 창시된 운동의 번영에 기여했다.

사산 왕조의 왕들과 그들의 제국에서 행해지던 종교들 사이의 관계는 복잡하고 다양했다. 예를 들어, 샤푸르 1세는 다양한 종교를 관용하고 장려했으며 스스로 조르바니즘 신봉자였던 것으로 보이지만, 바흐람 2세와 같은 후대의 왕들 치하에서는 때때로 종교적 소수 집단이 탄압을 받았다. 반면 샤푸르 2세는 콘스탄티누스의 개종 이후 기독교인들을 박해한 것을 제외하고는 다른 종교 집단들을 관용했다.[112][113]

조로아스터교와 관련된 종교이다. 선과 악은 시간의 신 즈르반으로부터 나왔다고 주장했다.[145]

기원전 4세기경 소아시아·시리아·메소포타미아 일대에서 믿어졌던 것으로 보인다. 사산 왕조 성립부터 5세기까지 그리스어·라틴어·아르메니아어·시리아어·아랍어 등 외국어 자료가 풍부하게 남아 있다. 또한 마니교의 교조 마니도 최고신으로 즈르반을 언급하고 있다. 반면 9~10세기의 조로아스터교 파흘라비어 문헌에는 즈르반주의에 관한 자료가 남아 있지 않아 후세에 전해지는 이원론적인 조로아스터교와의 관계는 알 수 없다. 즈르반교에 대해서는 다음과 같은 설이 있다.[145]

- 고대 이란 신화의 한 형태 - 히브리 대학교 교수 샤케드 등

- 사산 왕조 초기~중기의 보수 본류 - 코펜하겐 대학교 교수 아르투르 크리스텐센 등

- 조로아스터교의 이단 - 메리 보이스 등

224년 사산 제국이 건국되어 7세기 중반 지배력이 붕괴될 때까지, 정통파 중심의 조로아스터교는 그들의 통치를 합법화하는 수단으로써 사용되었다. 아르다시르 1세가 파르티아 황제인 아르타바누스 4세를 패사시킨 이후, 그는 조로아스터교의 헤르바드(hērbad, 대제사장) 탄사르에게 도움을 요청하여 새로운 왕조의 정당성을 획득했다.

탄사르는 각지의 여러 봉신왕들과 귀족들에게 아르다시르 1세를 새 왕으로 받들라는 편지를 작성해서 보냈는데, 가장 유명한 것은 타바리스탄의 왕 구쉬나스프에게 보내진 '탄사르의 편지'이다. 당시 구쉬나스프는 "그의 행동은 세상에 좋을 수도 있었지만" "신앙에 나쁠 수도 있었다"며 아르다시르 1세가 왕위를 찬탈하여 전통을 저버린 것을 비난했다.

탄사르는 구쉬나스프에게 보낸 편지에서 옛 방식이 모두 좋은 것은 아니며, 아르다시르가 그의 전임자들보다 더 도덕적이라고 선언함으로써 이러한 주장을 반박했다. 실제로 이 편지의 내용은 알렉산드로스의 침입 이후 조로아스터교는 쇠망했고, 파르티아는 도덕적으로 부패했으며 이단적이었으나, 아르다시르 1세가 이들을 물리치고 "확고한 기초"에 믿음을 "복원"했다고 하는 등 그를 옹호하는 것이 대부분이다.

탄사르는 나중에 조로아스터교 교회 체계의 형성 및 아베스타 젠드어 주석의 편찬에 어느정도 기여를 한 것으로 보인다.

카르티르는 매우 강력하고 영향력 있는 조로아스터교 성직자로, 약 6명의 사산 황제를 섬기며 제국 전역에 파르스 중심의 조로아스터교 체계 설립을 위한 적극적인 정책을 추진했다. 그의 권력은 매우 커져서, 나중에는 황실의 방식으로(사르 마슈하드, 나크시 에 로스탐, 카바예 자르토시트) 바위에 비문을 새길 수 있는 유일한 '서민'이 되었다.

샤푸르 1세 치하에서 카르티르는 사산 궁정과 제국의 모든 지역에서 '제사의 명령'에 대한 '절대적인 권위자'로 임명되었는데, 이것은 제국의 모든 조로아스터교 성직자들이 그에게 종속될 것이라는 의미를 내포하고 있었다. 카르티르는 파르티아 시대에 널리 퍼졌던 우상 숭배를 금지하였으며, 대신 제국 전역에 조로아스터교 사원을 건립하는 것을 권장했다. 한편 그의 주도로 타 종교에 대한 박해가 제국에서 처음 일어났으며, 실제로 마니교의 창시자 마니는 바흐람 1세 시기에 처형당하기까지 했다. 호르미즈드 1세의 치세 동안 카르티르는 조로아스터교의 모우바드(파르티아의 헤르바드보다 더 높은 칭호)라는 새로운 칭호를 받았다.

페르시아인들은 1년을 12개월, 365일로 구분하는 이집트 달력을 오래전부터 알고 있었다. 그러나 전통적인 조로아스터교 달력은 1년을 12개월, 360일로 구분하고 있었다. 아르다시르 1세의 치세부터 조금 더 정확한 달력을 도입하려는 시도가 있었고, 나중에는 새롭게 5일이 추가되기도 했다. 이 여분의 5일은 가타의 날로 명명되어, 종교적인 의미뿐만 아니라 몇몇 실용적인 용도를 가지고 있기도 했다. 그러나 오래된 조로아스터교 달력의 오랜 관습을 방해하지 않기 위해 여전히 '종교적 연도'와는 별개로 유지되었다.

최초의 역법 개혁이 도입되면서 몇 가지 어려움이 발생했는데, 특히 하마스팟 마에다야나 노루즈 같은 전통 축제들의 날짜에 혼란이 일어났다. 이러한 사태는 분명히 민중들에게 어려움이 되었다. 이후 사산 왕실이 새로이 공식 날짜를 정하여 이 날에 기념일과 전통 축제를 준수하라고 공표했음에도 불구하고, 많은 사람들은 더 오래되고 전통적인 날짜에 계속해서 그것을 기념했다. 그래서 지배층과 민중들 간에 엇갈리는 행사 기념은 많은 마찰을 빚게 했다. 나중에는 6일 동안 날짜를 연장시켜 서로간의 축제를 이어지게 하는 절충안이 등장했다. 이는 노루즈를 제외한 모든 축제에 적용되었다.

이 기간 동안 노루즈가 춘분에서 가을로 위치가 이동했지만, 노루즈의 원래 춘분 날짜와의 불일치는 파르티아 시대에도 발생했을 가능성이 있다는 점이다.

이후 더 많은 달력 개혁이 일어나면서, 1년의 4/1이 사라졌고, 전통 축제의 날짜들은 점점 뒤로 밀리기 시작했다. 결국 노루즈는 새해 기념일임에도 불구하고 최종적으로는 7월로 그 날짜가 크게 변경되었다. 따라서 대회의가 소집되었고, 노루즈를 아케메네스 시대의 원래 위치, 즉 봄으로 되돌리기로 결정했다. 이러한 변화는 6세기 초 카바드 1세 통치 기간 동안 일어났을 가능성이 높다. 이 기간 동안 봄의 중요성과 부활 및 ''프라셰게르드''와의 연관성에 많은 중점을 두었던 것으로 보인다.

사산 제국 시대에는 이전의 파르티아 제국 통치자들이 가졌던 지역적인 경쟁과 편견이 그대로 반영되어, 지방의 주요 조로아스터교 사원들 중 하나였던 아두르 판바그와 아두르 구시나스프의 지위가 급격히 승격되었다. 한편 기존에 신성시되었던 아두르 부르젠 미흐르에 대한 격하 운동 역시 시작되었지만, 페르시아 사제들이 그것의 숭배를 끝내기에는 너무 신성해서, 이후에도 아두르 부르젠 미흐르는 계속해서 존속될 수 있었다.

조로아스터교의 3대 성화(聖火)에 구체적인 연관성이 부여된 것은 사산 시대부터이다. 아두르 판바그(파르스)는 성직자, 아두르 구시나스프(메디아)은 전사와 귀족, 아두르 부르젠 미흐르(파르티아)는 농부와 각각 연결되어 숭배되었다.

특히 아두르 구시나스프는 대관식 이후 즉위한 사산 황제들이 관습적으로 순례하는 성지가 되었으며, 나중에는 조로아스터교도들 사이에서도 3대 성화 중 으뜸으로 여겨지기도 했다.

사산 왕조가 그들의 파르티아 전임자들에 대해 가졌던 것으로 여겨지는 지역적 라이벌 의식과 편견을 반영하여, 파르스와 메디아에 있는 두 개의 큰 불—각각 ''아두르 파르바그''와 ''아두르 구슈나스프''—이 파르티아의 신성한 불 ''아두르 부르젠메르''와 경쟁하고 심지어 능가하도록 부각된 것은 아마도 사산 왕조 시대였을 것이다. 전설에 따르면 조로아스터와 비스타스파(최초의 조로아스터교 왕)와 관련된 아두르 부르젠메르는 페르시아 마구스들이 그에 대한 숭배를 완전히 끝낼 수 없을 만큼 신성했다.

그러므로 사산 왕조 시대에 조로아스터교 세계의 세 개의 ''큰 불''은 특정한 연관성을 부여받았다. 파르스의 ''아두르 파르바그''는 마구스와, 메디아의 ''아두르 구슈나스프''는 전사들과, 파르티아의 ''아두르 부르젠메르''는 가장 낮은 계층인 농부들과 목축업자들과 각각 관련 지어졌다.

''아두르 구슈나스프''는 결국 관례에 따라 새로 즉위한 왕들이 대관식 후 도보 순례를 하는 장소가 되었다. 사산 왕조 시대에 이 세 개의 ''큰 불''이 조로아스터교도들에게 중심 순례지가 되었을 가능성이 높다.

초기 사산 황제들은 예배에서 종교적인 이미지를 사용하는 것을 금지했다. 그래서 당시 많은 사원들에서 조각상과 우상, 그림들이 파괴되었으며, 그 대신 신성한 불이 설치되었다. 이는 일부 기간 동안 페르시아 본토 뿐만 아니라 주변 지역에까지 확대되었다. 하지만 대부분은 우상과 조각상만 파괴되었고, 사산 제국은 셀레우코스 제국 시대에 확립된 전통에 따라 아후라 마즈다를 비롯한 조로아스터교의 신들을 표현하기 위해 그림을 계속 사용했다. 호르미즈드 1세는 아르메니아에서 죽은 자를 위해 세운 조각상을 파괴했다고 한다.

사산 시대 초기에 황제들의 비문은 주로 파르티아어, 팔라비어, 그리스어 등으로 구성되었다. 그러나 나르세스 1세 이후 파르티아어와 그리스어는 점차 소멸하는 추세를 보이는데, 이 무렵에 사산 황제들이 팔라비어를 단독 공용어로 규정하고 다른 언어들의 사용을 금지했을 가능성이 높다. 이러한 경향은 사산 제국이 조로아스터교를 지향하는 데 지대한 영향을 미쳤다는 점에서 중요한 결과를 가져왔다고 볼 수 있다. 왕실 비문에 파르티아어가 사용된 마지막 시기는 샤푸르 1세의 아들 나르세의 통치 기간이었다. 이후 사산 왕조는 페르시아어를 이란의 유일한 공식 언어로 강요하고 파르티아어의 사용을 금지하기로 결정했을 가능성이 높다. 젠드를 포함한 모든 2차 문헌이 중페르시아어로만 기록되었기 때문에 이는 조로아스터교에 중요한 영향을 미쳤으며, 사산 왕조의 고향인 파르스 지역의 영향력으로 조로아스터교를 크게 기울게 했다.